Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

En 1887, la première pierre d’un projet ambitieux fut posée : celui d’une tour de fer destinée à marquer l’Exposition universelle de 1889. Longtemps critiquée avant d’être admirée, la Tour Eiffel symbolise aujourd’hui l’ingéniosité et l’audace technique du XIXe siècle. Retour sur la naissance de ce monument qui allait redéfinir l’horizon parisien.

Le Contexte de la Construction : Une Ambition Mondiale

Un Défi pour l’Exposition Universelle de 1889

À la fin du XIXe siècle, Paris se prépare à accueillir une nouvelle Exposition universelle. Cet événement doit célébrer le centenaire de la Révolution française et affirmer la place de la France sur la scène mondiale. Un concours est lancé pour concevoir un monument spectaculaire au cœur de la capitale.

Gustave Eiffel, Ingénieur Visionnaire

Si le projet est souvent attribué à Gustave Eiffel, ce sont en réalité Maurice Koechlin et Émile Nouguier, deux ingénieurs de sa société, qui imaginent cette gigantesque structure métallique. Séduit par leur concept, Eiffel rachète les droits et devient le visage du projet.

Une Construction Hors Normes

Un Chantier Digne d’un Géant de Fer

Le 28 janvier 1887 marque le début des travaux sur le Champ-de-Mars. La construction mobilise 250 ouvriers et nécessite l’assemblage de 18 038 pièces métalliques. Pour garantir solidité et précision, 2,5 millions de rivets sont utilisés, un exploit technique inédit à l’époque.

Des Critiques et Controverses

Dès l’annonce du projet, des voix s’élèvent contre cette "tour inutile et monstrueuse". Une pétition signée par des intellectuels, dont Guy de Maupassant et Charles Gounod, dénonce une atteinte à l’esthétique parisienne. Eiffel, lui, défend avec ferveur son chef-d’œuvre, convaincu que l’avenir lui donnera raison.

La Tour Eiffel : Une Œuvre Révolutionnaire

Une Innovation Technique Sans Précédent

Avec ses 330 mètres de hauteur (à l’origine 312 m), la Tour Eiffel devient la plus haute structure jamais construite par l’homme. Son architecture, basée sur les principes de l’aérodynamique, lui assure une résistance exceptionnelle au vent.

Une Icône en Devenir

Si elle devait initialement être démontée après 20 ans, la Tour Eiffel trouve rapidement une utilité scientifique et militaire. L’installation d’antennes radio lui permet de survivre et de s’imposer comme un symbole incontournable de Paris.

Un Monument Légendaire Prend Forme

De projet controversé à chef-d’œuvre architectural, la Tour Eiffel s’est imposée comme l’un des monuments les plus emblématiques au monde. Son érection en 1887 marque une véritable révolution technique et culturelle, témoignant du génie français et de son audace visionnaire. Aujourd’hui, elle demeure une fierté nationale et une attraction incontournable pour des millions de visiteurs.

Symbole du crime organisé aux États-Unis durant la Prohibition, Al Capone a marqué l’histoire par son ascension fulgurante et son influence sans précédent sur le monde du crime. Toutefois, comme toute figure du pouvoir illégal, son règne ne pouvait durer éternellement. De la chute de son empire à son emprisonnement, puis à ses dernières années dans l’ombre, la fin de son règne criminel est aussi fascinante que sa montée en puissance.

La Déchéance du "Scarface" de Chicago

L’étau se resserre sur l’empire du crime

Durant les années 1920, Al Capone règne en maître sur Chicago, contrôlant la distribution d’alcool illégal, les maisons de jeu et un vaste réseau de corruption. Cependant, les autorités fédérales, sous l’impulsion d’Eliot Ness et des "Incorruptibles", intensifient leur lutte contre lui. Bien que Capone ait su échapper à de nombreuses poursuites pour ses crimes violents, il commet une erreur fatale : sous-estimer le pouvoir du fisc.

L’attaque fiscale : L’arme fatale des autorités

Alors que ses ennemis mafieux et les forces de l’ordre le traquent, c’est le gouvernement qui trouve le moyen de l’abattre en exploitant une faille inattendue : l’évasion fiscale. Malgré des revenus colossaux issus de ses activités criminelles, Capone n’a jamais déclaré ses gains. Le procureur fédéral décide alors de le poursuivre pour fraude fiscale, une accusation plus facile à prouver que ses multiples crimes.

Le Procès et la Chute du Parrain

Un procès historique

En 1931, Capone est traduit en justice et doit faire face à un jury déterminé à en finir avec lui. Convaincu qu’il peut s’en tirer grâce à la corruption habituelle, il tente d’acheter des jurés, mais les autorités prennent des mesures drastiques pour empêcher toute manipulation. Finalement, il est condamné à 11 ans de prison et une lourde amende.

De la prison d’Atlanta à Alcatraz

Incarcéré d’abord à la prison d’Atlanta, il y bénéficie encore de privilèges grâce à ses connexions. Mais face à cette influence persistante, il est transféré en 1934 à Alcatraz, célèbre prison de haute sécurité située sur une île au large de San Francisco. Ici, coupé de son réseau criminel et isolé de ses hommes de main, Capone perd son pouvoir et devient un prisonnier ordinaire.

Les Dernières Années : Déclin et Oubli

La maladie, un ennemi impitoyable

Durant son incarcération, Al Capone commence à montrer des signes de syphilis avancée, maladie qu’il avait contractée dans sa jeunesse et qui, faute de traitement, affecte désormais son cerveau. Son état mental se dégrade rapidement, et il devient incapable de gérer son empire criminel.

La fin d’un homme, pas d’une légende

Libéré en 1939 pour raisons médicales après avoir purgé plus de 7 ans de prison, il se retire dans sa villa de Palm Island, en Floride. Rongé par la maladie, il vit ses dernières années dans un état de semi-démence, incapable de comprendre que son règne est terminé. Il s’éteint le 25 janvier 1947, laissant derrière lui une légende qui inspirera des générations de criminels et d’histoires sur le crime organisé.

La Chute de Scarface

La chute d’Al Capone démontre que même les criminels les plus puissants finissent par payer le prix de leurs actes. Ce n’est ni un gang rival ni une balle perdue qui mit fin à son règne, mais la justice et une maladie qu’il avait lui-même négligée. Si son empire criminel s’est effondré, son nom, lui, continue de hanter l’histoire du crime aux États-Unis.

Le sacre de François Ier, qui eut lieu en la cathédrale de Reims, marque un tournant dans l’histoire de la monarchie française. À travers ce rite sacré, le jeune souverain s'inscrit dans la continuité des rois de France, légitimé par l’onction divine et le faste de la cérémonie. Ce moment clé, à la fois religieux et politique, illustre la puissance du pouvoir royal et son lien avec la tradition capétienne.

Un Roi, un Sacre, une Tradition

Une cérémonie incontournable pour les souverains de France

Depuis Pépin le Bref, le sacre est une étape essentielle pour tout roi de France. Il confère une légitimité supplémentaire au monarque en le plaçant sous la protection divine. François Ier, héritier des Valois, ne déroge pas à la règle et choisit Reims, sanctuaire de la monarchie, pour son couronnement.

Une symbolique politique et religieuse

Le sacre n’est pas seulement une cérémonie religieuse, il est aussi un instrument de pouvoir. En recevant l’onction sainte, François Ier affirme son autorité sur le royaume et renforce l’image d’une monarchie de droit divin. Ce rite, marqué par des prières et des serments, assoit sa souveraineté face aux nobles et au clergé.

Le Déroulement du Sacre de François Ier

Une mise en scène grandiose

Le 25 janvier 1515, la cathédrale de Reims est le théâtre d’un cérémonial fastueux. Le futur roi y pénètre vêtu d’un manteau fleurdelisé, accompagné des grands dignitaires du royaume. Les chants liturgiques résonnent, tandis que la Sainte Ampoule, précieuse relique utilisée depuis Clovis, est préparée pour l’onction.

L’Onction et le Couronnement

Au cours de la cérémonie, l’archevêque de Reims oint le roi avec l’huile sacrée sur différentes parties de son corps, symbolisant la grâce divine qui l’investit. François Ier prête ensuite serment sur les Évangiles avant de recevoir la couronne de Charlemagne, insigne du pouvoir suprême.

Les Conséquences et l’Héritage du Sacre

Un roi sacré, un règne affirmé

Dès son sacre, François Ier prend pleinement possession de son autorité. Son règne, marqué par l’ambition et l’essor de la Renaissance en France, débute sous les auspices du prestige et de la continuité monarchique.

Une cérémonie ancrée dans l’histoire

L’événement du sacre de François Ier s’inscrit dans la longue tradition des sacres royaux. Il rappelle l’importance de Reims en tant que ville des rois et souligne la sacralisation du pouvoir monarchique, qui perdurera jusqu’à la Révolution française.

Renaissance du Pouvoir Royal

Le sacre de François Ier à Reims ne fut pas seulement une cérémonie fastueuse, mais un acte fondateur de son règne. En inscrivant son couronnement dans la lignée des souverains français, il affirma son autorité et son rôle de protecteur du royaume. À travers ce rituel ancestral, il fit de son pouvoir un droit divin, scellant son destin de grand monarque de la Renaissance.

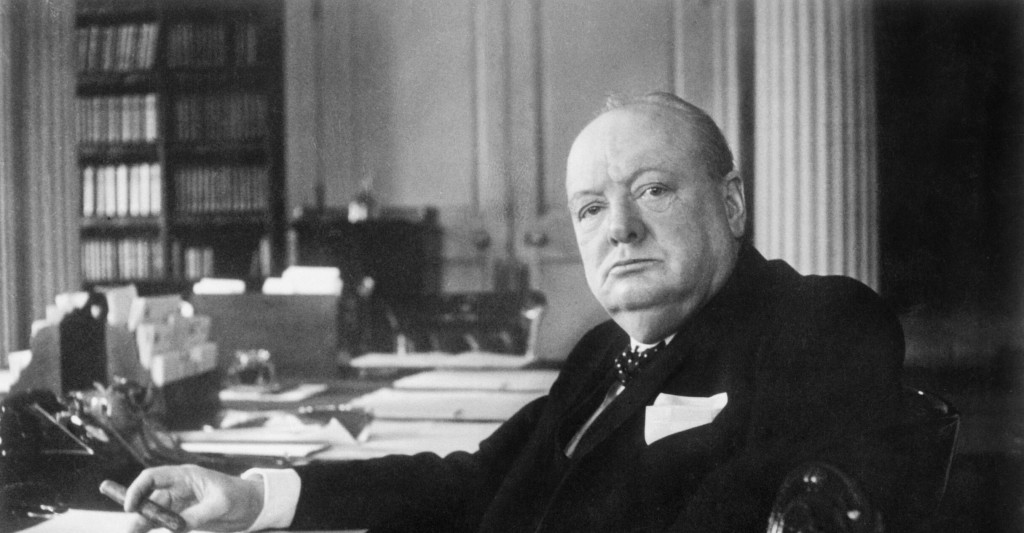

Le 24 janvier 1965, le monde perdait l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle : Winston Churchill. L’ancien Premier ministre britannique, célèbre pour son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Son héritage politique et son influence sur l’histoire moderne restent indélébiles.

Winston Churchill : Un Homme d’État Hors du Commun

Une Carrière Politique Exceptionnelle

Avant de devenir une icône mondiale, Churchill a gravi les échelons du pouvoir en occupant divers postes gouvernementaux. Député dès 1900, il fut successivement ministre du Commerce, de l’Intérieur et de la Marine, avant de prendre les rênes du pays en 1940.

Le Leader Inébranlable du Temps de Guerre

Durant la Seconde Guerre mondiale, son charisme, ses discours inspirants et sa détermination ont galvanisé la résistance britannique face à l’Allemagne nazie. Son célèbre appel à "ne jamais capituler" a marqué l’histoire et renforcé le moral de la nation.

Un Homme de Lettres et un Esprit Visionnaire

Un Orateur et Écrivain de Talent

En plus d’être un stratège politique, Churchill était un écrivain prolifique. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1953, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont ses mémoires sur la guerre, qui restent des références historiques incontournables.

Un Européen Avant l’Heure

Visionnaire, il fut l’un des premiers à prôner l’unité européenne après la guerre. Son célèbre discours de Zurich en 1946 appelait à la création des « États-Unis d’Europe » pour éviter de nouveaux conflits.

La Fin d’une Ère : Churchill et Son Héritage

Ses Derniers Années

Après un dernier mandat comme Premier ministre entre 1951 et 1955, Churchill se retire progressivement de la vie politique. Son état de santé décline dans les années 1960, et il finit par s’éteindre à son domicile de Londres en janvier 1965.

Des Funérailles Nationales et un Hommage Planétaire

Son décès déclenche un immense élan de reconnaissance. Ses funérailles, organisées à la cathédrale Saint-Paul, rassemblent chefs d’État, dignitaires et citoyens venus du monde entier pour honorer sa mémoire.

L’Adieu à Winston Churchill : Un Héritage Intact

Winston Churchill restera à jamais une figure emblématique de l’histoire contemporaine. Son courage en temps de guerre, son éloquence et sa vision politique ont façonné le XXe siècle. Cinquante ans après sa disparition, son influence perdure et inspire encore les générations actuelles.

Les Jeux Olympiques sont un événement sportif mondialement reconnu, mais saviez-vous que la toute première édition hivernale a eu lieu en France, à Chamonix ? Retour sur cet événement historique qui a marqué un tournant dans l’histoire du sport.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Une Volonté d’Intégrer les Sports d’Hiver aux JO

Avant 1924, les disciplines hivernales ne disposaient pas d’une compétition officielle au sein des Jeux Olympiques modernes. Bien que certaines épreuves sur glace aient été intégrées aux Jeux d’été, l’idée d’un événement exclusivement dédié aux sports d’hiver faisait son chemin.

L’Initiative Française et le Choix de Chamonix

C’est sous l’impulsion du Comité International Olympique (CIO) et avec le soutien de la France que la décision est prise d’organiser une « Semaine Internationale des Sports d’Hiver » en 1924. Chamonix, station de renommée nichée au pied du Mont-Blanc, est désignée comme ville hôte en raison de son infrastructure adaptée et de son climat favorable.

Chamonix 1924 : La Première Édition des Jeux Olympiques d’Hiver

Un Succès Inattendu

Du 25 janvier au 5 février 1924, Chamonix accueille 16 nations et 258 athlètes qui s’affrontent dans différentes disciplines telles que le patinage artistique, le hockey sur glace, le ski de fond ou encore le bobsleigh. À l’époque, l’événement est perçu comme une simple compétition sportive, mais son succès grandissant amène le CIO à le reconnaître officiellement comme les premiers Jeux Olympiques d’Hiver.

Les Premiers Champions Olympiques Hivernaux

Le Norvégien Thorleif Haug domine le ski de fond, tandis que l’équipe canadienne de hockey écrase ses adversaires avec un score impressionnant. Ces premiers jeux permettent également aux athlètes français de briller, notamment avec la médaille d’argent de Camille Mandrillon en patrouille militaire, l’ancêtre du biathlon.

Un Héritage Durable pour les Sports d’Hiver

L’Essor des Jeux Olympiques d’Hiver

À la suite de cet événement fondateur, les Jeux Olympiques d’Hiver deviennent un rendez-vous régulier, organisé tous les quatre ans. Depuis, de nombreuses stations ont accueilli cet événement prestigieux, contribuant au développement des sports de neige et de glace à travers le monde.

Chamonix, Un Lieu Emblématique du Sport Hivernal

Aujourd’hui encore, Chamonix reste un symbole du sport d’hiver et attire chaque année des milliers de skieurs et d’alpinistes venus du monde entier. L’héritage des Jeux de 1924 y est toujours perceptible, renforçant la renommée internationale de la station.

Naissance des Jeux Olympiques d’Hiver

Les premiers Jeux Olympiques d’Hiver de Chamonix 1924 ont marqué l’histoire du sport et contribué à la reconnaissance internationale des disciplines hivernales. Cette première édition, devenue un véritable jalon olympique, a ouvert la voie aux compétitions modernes et consolidé la place de la France dans l’histoire du sport d’hiver.

Le 23 janvier 1832 naissait à Paris un enfant qui allait bouleverser l’histoire de la peinture : Édouard Manet. Précurseur de l’impressionnisme, il fut un pont entre la tradition académique et la modernité picturale. Mais que sait-on réellement de ses premières années ? Comment son environnement familial et culturel a-t-il façonné son regard artistique ? Cet article plonge dans les débuts de celui qui allait redéfinir la peinture au XIXe siècle.

Un Enfant de la Haute Bourgeoisie Parisienne

Une naissance dans un Paris en mutation

La naissance d’Édouard Manet s’inscrit dans une époque de profonds bouleversements. En 1832, Paris est marqué par la monarchie de Juillet sous Louis-Philippe, une période de transition politique et culturelle. La capitale est en pleine expansion, la société bourgeoise s’impose et l’art se cherche de nouveaux horizons.

Une famille influente et conservatrice

Édouard Manet voit le jour dans un milieu privilégié. Son père, Auguste Manet, est haut fonctionnaire au ministère de la Justice, et sa mère, Eugénie-Désirée Fournier, est issue d’une famille fortunée liée à la noblesse. Ce cadre familial rigide promet à Édouard une carrière respectable dans l’administration ou le droit, mais son destin en décidera autrement.

L’Éveil d’une Passion Artistique

Une éducation stricte mais ouverte à la culture

Malgré la volonté paternelle de le voir embrasser une carrière juridique, le jeune Manet montre rapidement une sensibilité pour le dessin et la peinture. Son oncle maternel, Edmond Fournier, l’emmène régulièrement au Louvre, où il découvre les chefs-d’œuvre de la peinture classique.

L’École Navale : un détour avant l’art

Avant de se consacrer pleinement à la peinture, Manet tente brièvement une autre voie : en 1848, il embarque sur un navire à destination du Brésil dans l’espoir d’intégrer l’École navale. Ce voyage, bien que sans lendemain, marquera son imaginaire et son goût pour l’exotisme que l’on retrouvera dans certaines de ses œuvres.

La Peinture Comme Une Vocation Irrépressible

Une formation auprès de Thomas Couture

De retour en France, Manet convainc son père de le laisser suivre sa passion. Il intègre l’atelier du peintre académique Thomas Couture en 1850. Cependant, son esprit rebelle et son désir de modernité le poussent à s’éloigner des canons classiques pour explorer une peinture plus libre.

Des influences marquantes

Manet ne se contente pas de l’enseignement académique. Il parcourt l’Europe et étudie les maîtres anciens : Vélasquez, Goya, Titien et Frans Hals l’inspirent profondément. Son regard se tourne également vers des contemporains comme Courbet, qui incarne la rupture avec l’art officiel.

L’Héritage de Sa Naissance : Un Artiste Qui Va Transformer la Peinture

Un précurseur de l’impressionnisme

Bien que souvent associé aux impressionnistes, Manet ne revendique jamais ce mouvement. Pourtant, sa manière d’appliquer la couleur en larges touches et son usage audacieux de la lumière influencent profondément Monet, Renoir et Degas.

Un artiste incompris de son temps

Ses œuvres comme Le Déjeuner sur l’herbe (1863) ou Olympia (1865) provoquent des scandales en raison de leur audace formelle et de leur rupture avec les conventions académiques. Manet devient une figure centrale du renouveau artistique du XIXe siècle.

Une Naissance Qui a Changé le Visage de l’Art

L’histoire de l’art aurait été bien différente sans la naissance d’Édouard Manet en 1832. Son regard novateur, son refus des conventions et son influence sur l’impressionnisme font de lui un pionnier de la peinture moderne. Aujourd’hui encore, son œuvre continue de fasciner et de marquer les générations d’artistes et d’amateurs d’art.

Django Reinhardt est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands guitaristes de jazz de tous les temps. Né en 1910, il a marqué l’histoire de la musique par son style inimitable et sa capacité à transcender les genres. Mais imaginons un instant que le destin en ait décidé autrement. Que se serait-il passé si Django Reinhardt avait mystérieusement disparu en 1910, avant même de pouvoir révolutionner la musique ? Cette hypothèse fascinante nous plonge dans une réécriture de l’histoire où le jazz manouche aurait peut-être pris une toute autre direction.

Un destin brisé avant d’éclore

La naissance d’un prodige

Django Reinhardt voit le jour le 23 janvier 1910 dans une famille sinti en Belgique. Dès son plus jeune âge, il baigne dans une culture musicale riche, influencée par les traditions tsiganes et les premiers airs de jazz qui commencent à émerger en Europe.

Une disparition mystérieuse

Et si, dans cette version alternative de l’histoire, Django Reinhardt disparaissait tragiquement à l’âge de quelques mois ? Un accident, une maladie inconnue, ou même un simple oubli dans les annales de l’histoire, et le monde ne connaîtrait jamais son génie musical.

Les répercussions sur l’histoire du jazz

Le jazz privé de son pionnier

Django Reinhardt est souvent crédité comme l’inventeur du jazz manouche, un style caractérisé par une virtuosité guitaristique et un swing inégalé. Sans lui, ce mouvement aurait-il vu le jour ?

Une Europe musicale différente

Sans Django, les guitaristes manouches auraient-ils trouvé une autre figure de proue ? Peut-être que des artistes comme Stéphane Grappelli auraient pris une voie totalement différente, modifiant ainsi la trajectoire du jazz en Europe.

Une inspiration manquante pour les générations futures

L’influence de Django sur le rock et la musique moderne

Des artistes comme Jimi Hendrix, Eric Clapton ou encore Paco de Lucía ont reconnu l’influence de Django Reinhardt sur leur style. Sans lui, ces musiciens auraient-ils développé les mêmes techniques ?

L’impact culturel et l’héritage musical

Le jazz manouche est aujourd’hui un pan essentiel du patrimoine musical mondial. Une simple disparition en 1910 aurait pu effacer un héritage immense et modifier le paysage sonore du XXe siècle.

Une perte inestimable pour la musique

L’histoire de la musique est jalonnée d’accidents du destin et de rencontres fortuites qui façonnent les courants artistiques. Imaginer la disparition de Django Reinhardt en 1910 nous rappelle à quel point un seul individu peut influencer tout un pan de la culture musicale. Heureusement, cette hypothèse reste une fiction, et nous pouvons toujours nous émerveiller devant le talent intemporel de Django Reinhardt.

L'année 1970 marque un tournant dans l'histoire de l'aviation civile avec le premier vol transatlantique commercial reliant New York à Londres. Cette avancée technologique a ouvert la voie à une nouvelle ère de transport aérien, plus rapide et plus efficace. Ce vol inaugural symbolise non seulement une prouesse technique, mais aussi l'ambition des compagnies aériennes à offrir un service plus performant sur les longues distances.

Une Révolution dans l'Aéronautique

L'essor des vols commerciaux long-courriers

Au cours des années 1960, les avancées en ingénierie aéronautique permettent aux avions d'atteindre des distances de plus en plus longues sans escale. Les compagnies aériennes cherchent à proposer des itinéraires directs entre les grandes métropoles mondiales afin de répondre à une demande croissante de voyages internationaux rapides.

Le développement d'avions long-courriers

Les avancées en motorisation et en aérodynamisme permettent l’émergence de nouveaux appareils capables de traverser l'Atlantique en un temps record. C'est dans ce contexte que les Boeing 747 et Concorde sont développés, chacun incarnant une approche différente de la vitesse et du confort.

Le Premier Vol Commercial entre New York et Londres

Une liaison sans escale inédite

Le premier vol commercial sans escale entre New York (JFK) et Londres (Heathrow) a eu lieu en 1970. Cette route, aujourd’hui incontournable pour les compagnies aériennes, était à l’époque une avancée significative, car elle permettait de raccourcir considérablement le temps de trajet, évitant les escales techniques pour le ravitaillement en carburant.

L'impact du Boeing 747

Le Boeing 747, souvent surnommé « Jumbo Jet », est l’un des premiers avions à offrir une capacité d’accueil et une autonomie suffisante pour assurer cette liaison. Cet appareil, conçu pour transporter plus de passagers sur des distances plus longues, a révolutionné l’industrie du transport aérien en réduisant les coûts par siège et en rendant les vols long-courriers plus accessibles au grand public.

Conséquences et Héritage

Une démocratisation du transport aérien

L’introduction de vols transatlantiques commerciaux directs a favorisé l'expansion du tourisme international et des voyages d'affaires. Les vols sans escale sont rapidement devenus un standard, incitant les compagnies à améliorer leur flotte et à proposer des prix plus compétitifs.

Vers l'ère supersonique

Bien que le Boeing 747 ait marqué une avancée décisive, l’aviation commerciale vise encore plus de rapidité. Le Concorde, entré en service quelques années plus tard, illustre cette quête de vitesse en réduisant le temps de vol entre New York et Londres à environ trois heures, bien que son exploitation ait été limitée par son coût et sa consommation de carburant.

Une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne

Le premier vol transatlantique commercial sans escale entre New York et Londres en 1970 marque une étape clé dans l’évolution de l’aviation moderne. Il a pavé la voie à des décennies d’innovations dans les voyages aériens, facilitant les échanges internationaux et redéfinissant la notion de distance. Aujourd’hui encore, cet événement reste un symbole de progrès dans l’histoire de l’aviation civile.

Le 22 janvier 1901 marque la fin du plus long règne de l’histoire britannique jusqu’alors : celui de la reine Victoria. Souveraine du Royaume-Uni et impératrice des Indes, elle a régné pendant plus de soixante-trois ans, façonnant une époque qui porte aujourd’hui son nom : l’ère victorienne. Sa disparition ouvre un nouveau chapitre pour l’Empire britannique et le monde entier. Cet article explore les circonstances de sa mort, son impact et l’héritage qu’elle laisse derrière elle.

Le Dernier Chapitre de la Vie de Victoria

Une Santé Déclinante

Au tournant du XXe siècle, la santé de la reine Victoria se détériore progressivement. Affaiblie par l’âge et marquée par les pertes successives de plusieurs proches, elle souffre de fatigue chronique et de problèmes de mobilité. En décembre 1900, son état s’aggrave, suscitant l’inquiétude de son entourage et de la nation tout entière.

Les Derniers Jours

Installée au château d’Osborne, sur l’île de Wight, Victoria passe ses derniers jours entourée de sa famille. Son fils et héritier, le futur Édouard VII, ainsi que plusieurs de ses petits-enfants, dont le futur Kaiser Guillaume II d’Allemagne, sont à son chevet. Le 22 janvier 1901, la reine s’éteint paisiblement à l’âge de 81 ans.

L’Impact de Sa Disparition

Un Empire en Transition

La mort de Victoria marque la fin de l’ère victorienne, une période de prospérité économique, d’expansion coloniale et de stabilité relative pour l’Empire britannique. Son décès symbolise une transition vers une époque plus moderne, marquée par des tensions grandissantes sur la scène internationale.

Un Deuil National

Le Royaume-Uni et l’ensemble de l’Empire plongent dans un profond deuil. Des funérailles grandioses sont organisées, respectant le souhait de Victoria d’un service militaire plutôt qu’une cérémonie purement religieuse. Le 2 février 1901, elle est inhumée aux côtés de son époux, le prince Albert, dans le mausolée de Frogmore.

L’Héritage de la Reine Victoria

Une Influence Durable

Victoria laisse derrière elle un héritage considérable. Son règne a vu l’industrialisation du Royaume-Uni, l’essor du parlementarisme et le développement d’une culture impériale forte. Son image de souveraine stable et résolue a profondément marqué la monarchie britannique.

La Monarchie Moderne

Avec l’accession au trône de son fils Édouard VII, la monarchie britannique entre dans l’ère édouardienne, plus libérale et tournée vers le monde. Toutefois, les valeurs et l’image de Victoria restent ancrées dans la culture populaire et continuent d’influencer la perception de la famille royale britannique.

64 Ans de Règne

La mort de la reine Victoria en 1901 clôt un chapitre majeur de l’histoire britannique et mondiale. Son règne, qui a façonné une époque, laisse une empreinte indélébile sur la politique, la société et la culture. Aujourd’hui encore, son héritage perdure à travers les institutions et les traditions qu’elle a contribué à façonner.

Ferdinand Cheval, simple facteur rural de la Drôme, a consacré 33 ans de sa vie à bâtir un monument unique en son genre : le Palais Idéal. Ce chef-d'œuvre d'architecture naïve, construit pierre après pierre, témoigne d'une détermination sans faille et d'un imaginaire foisonnant. Comment un simple facteur a-t-il pu accomplir un tel exploit ? Plongeons dans l’histoire de cet homme hors du commun et de son incroyable palais.

La Vie de Ferdinand Cheval

Un Facteur Solitaire et Visionnaire

Né en 1836 à Charmes-sur-l’Herbasse, Ferdinand Cheval devient facteur en milieu rural. Parcourant chaque jour des kilomètres à pied, il découvre au fil de ses tournées des pierres aux formes intrigantes. Peu à peu, l’idée d’un palais inspiré par la nature et les civilisations lointaines germe dans son esprit.

Une Quête Obsessionnelle

À partir de 1879, à l’âge de 43 ans, il commence l’édification de son palais. Armé de patience et d’une simple brouette, il collecte des pierres qu’il assemble minutieusement. Son œuvre, mélangeant inspirations orientales, chrétiennes et mythologiques, prend forme au fil des décennies.

La Construction du Palais Idéal

Une Architecture Singulière

Le Palais Idéal est une œuvre unique en son genre, fusionnant différents styles et influences. Ses façades ornées de sculptures exotiques, d’animaux fantastiques et d’inscriptions philosophiques rappellent les temples d’Asie ou les édifices antiques.

Un Travail Acharné

Cheval travaille seul, nuit après nuit, après ses tournées de facteur. Pendant 33 ans, il sculpte, assemble et façonne chaque détail avec une minutie remarquable. Sa détermination sans faille force l’admiration et inspire de nombreux artistes.

La Reconnaissance Tardive

De l’Incompréhension au Chef-d’Œuvre

D’abord moqué par ses contemporains, Cheval finit par susciter l’intérêt des surréalistes et des amateurs d’art brut. André Breton et Pablo Picasso saluent son travail, reconnaissant en lui un génie visionnaire.

Un Monument Classé

En 1969, le Palais Idéal est classé Monument Historique par André Malraux, alors ministre de la Culture. Aujourd’hui, il attire des milliers de visiteurs venus du monde entier, fascinés par la ténacité et le talent autodidacte de son créateur.

Le Palais idéal de Ferdinand Cheval

Le Facteur Cheval et son Palais Idéal incarnent la force du rêve et de la persévérance. Ce monument, bâti sans formation architecturale ni soutien, illustre la puissance de l’imagination humaine. Plus d’un siècle après son achèvement, il demeure une source d’inspiration pour les artistes et les rêveurs du monde entier.

Le 21 janvier 1976 marque une date historique dans l'aviation civile avec le lancement du premier vol commercial supersonique du Concorde. Cet avion révolutionnaire, fruit de la collaboration entre la France et le Royaume-Uni, a bouleversé le transport aérien en permettant de relier des destinations transatlantiques à une vitesse inégalée. Retour sur un événement qui a marqué l’histoire de l’aviation.

La Genèse du Concorde

Un Projet Franco-Britannique Ambitieux

L’idée d’un avion de ligne capable de voler à des vitesses supersoniques émerge dans les années 1950. Face aux avancées technologiques et à la nécessité d’accélérer les déplacements intercontinentaux, la France et le Royaume-Uni s’associent en 1962 pour concevoir un avion hors du commun. Cette coopération donne naissance au Concorde, un appareil conçu par Aérospatiale et British Aircraft Corporation.

Un Défi Technologique et Économique

La conception du Concorde représente un véritable exploit technique. Avec sa silhouette effilée, son aile delta et ses réacteurs Rolls-Royce/Snecma Olympus, il est conçu pour franchir le mur du son et atteindre Mach 2, soit plus de 2 000 km/h. Cependant, ce projet est aussi un défi économique colossal, entraînant des coûts de développement exorbitants et soulevant des interrogations sur la rentabilité du programme.

Le Premier Vol Supersonique Commercial

21 Janvier 1976 : Une Date Historique

Après des années de tests et de mises au point, le Concorde effectue son premier vol commercial supersonique le 21 janvier 1976. Deux appareils décollent simultanément : l’un d’Air France de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar, et l’autre de British Airways de Londres vers Bahreïn. Ce jour-là, le Concorde prouve que le voyage supersonique n'est plus un rêve, mais une réalité accessible aux passagers fortunés.

Une Expérience Unique pour les Passagers

Voyager à bord du Concorde offre une expérience hors du commun. En plus du confort et du service haut de gamme, les passagers bénéficient d’un temps de vol réduit de moitié par rapport aux avions classiques. Un vol Paris-New York, par exemple, ne prend que 3 heures et demie au lieu de 7 à 8 heures.

Un Rêve Qui Tourne Court

Succès et Controverses

Malgré son aura prestigieuse et l’enthousiasme qu’il suscite, le Concorde se heurte à de nombreux obstacles. Le bruit assourdissant de son bang supersonique conduit à des restrictions sur ses routes aériennes, tandis que la consommation excessive de carburant et le coût des billets le réservent à une élite fortunée.

La Fin d’une Ère

L’accident tragique du Concorde d’Air France en 2000 à Gonesse précipite la fin de son exploitation. Face à la baisse de la demande et aux coûts d’entretien élevés, les derniers vols commerciaux du Concorde ont lieu en 2003, mettant un terme à une aventure aéronautique légendaire.

Un symbole d’innovation et de prouesse technologique

Le Concorde reste une icône de l’aviation, symbole d’innovation et de prouesse technologique. Bien qu’il ait disparu du ciel, il continue de faire rêver les passionnés d’aviation et laisse un héritage qui inspire les nouvelles générations d’ingénieurs et d’aéronautes. L’histoire retiendra 1976 comme l’année où le transport aérien a franchi un cap décisif, en rendant le voyage supersonique une réalité.

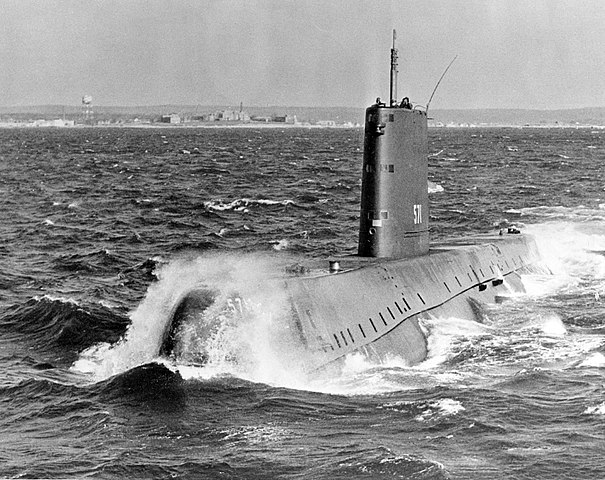

Le 21 janvier 1954, l’USS Nautilus (SSN-571) devient le premier sous-marin à propulsion nucléaire de l’histoire. Ce lancement marque une révolution majeure dans le domaine naval, bouleversant la guerre sous-marine et ouvrant la voie aux innovations technologiques dans le secteur militaire et civil.

Propulsé par un réacteur nucléaire, le Nautilus peut naviguer sous l’eau pendant de longues périodes sans besoin de refaire surface, une avancée stratégique déterminante durant la Guerre froide. Dans cet article, nous reviendrons sur la genèse de ce projet, ses implications militaires et l’héritage laissé par ce sous-marin emblématique.

Un Projet Visionnaire : Les Origines du Nautilus

La Course à la Suprématie Militaire

Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre sous-marine devient un enjeu majeur entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les sous-marins diesel-électriques, bien que performants, sont limités en autonomie, car ils doivent fréquemment refaire surface pour recharger leurs batteries.

En pleine Guerre froide, les États-Unis cherchent un moyen d’accroître leur supériorité navale. Le développement de la propulsion nucléaire apparaît alors comme une solution idéale pour rendre les sous-marins quasiment autonomes et invisibles en haute mer.

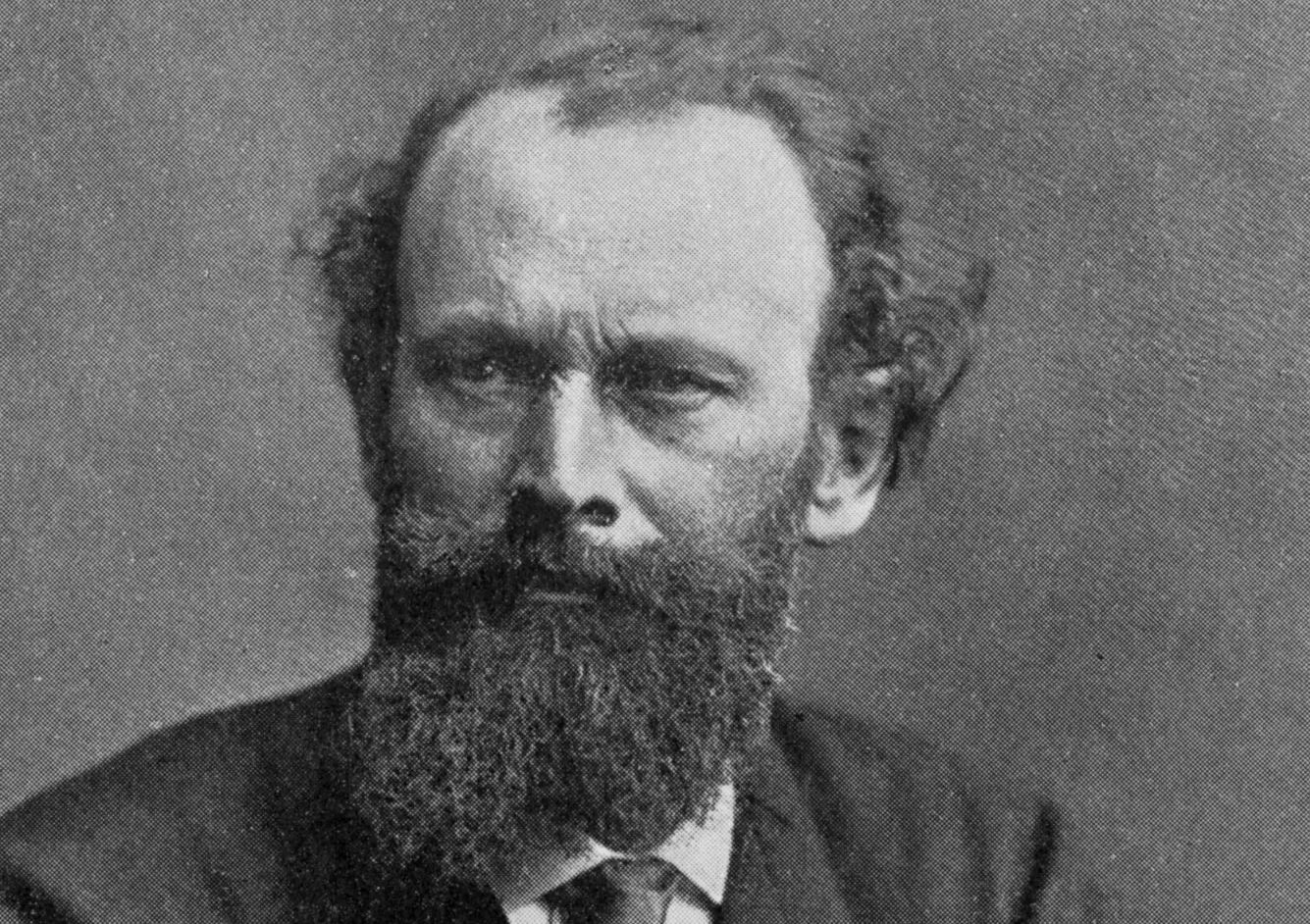

L’Ingénieur Derrière l’Invention : Hyman G. Rickover

Le projet du Nautilus est porté par l’amiral Hyman G. Rickover, surnommé le "Père de la marine nucléaire". Ingénieur tenace, il convainc le gouvernement américain du potentiel révolutionnaire de cette technologie et supervise le développement du premier réacteur naval au sein du laboratoire de recherche navale.

Le Nautilus est construit dans les chantiers navals Electric Boat Company à Groton, Connecticut. Sa mise à l’eau en janvier 1954 symbolise l’aboutissement de plusieurs années de recherche et d’ingénierie avancée.

Le Lancement et les Performances du Nautilus

Une Cérémonie Historique

Le 21 janvier 1954, le Nautilus est officiellement lancé lors d’une cérémonie présidée par la Première Dame des États-Unis, Mamie Eisenhower, qui brise une bouteille de champagne sur la coque du sous-marin. Cet événement attire l’attention du monde entier, car il annonce l’entrée de l’humanité dans une nouvelle ère de la navigation sous-marine.

Une Capacité Inédite

Grâce à son réacteur nucléaire, le Nautilus surpasse tous les sous-marins existants à l’époque :

- Autonomie quasi illimitée : Il peut rester sous l’eau pendant des semaines, contrairement aux sous-marins conventionnels limités à quelques jours.

- Vitesse accrue : Il atteint une vitesse de 23 nœuds (43 km/h) en immersion, une performance exceptionnelle pour l’époque.

- Capacité furtive : Il devient un atout stratégique pour les États-Unis, pouvant naviguer discrètement sous les océans sans être repéré.

Les Missions et Exploits du Nautilus

- Un Record Historique : La Traversée du Pôle Nord

En 1958, le Nautilus réalise un exploit inédit : il traverse le pôle Nord sous la banquise en naviguant entièrement sous l’eau. Cette mission, baptisée "Opération Sunshine", prouve que les sous-marins nucléaires peuvent opérer dans les conditions les plus extrêmes et se déplacer sans contrainte géographique.

Ce succès stratégique envoie un message clair à l’Union soviétique : la marine américaine dispose désormais d’une technologie de pointe capable d’opérer en toute discrétion.

Une Influence Sur Les Sous-Marins Modernes

Le Nautilus sert de prototype pour toute une génération de sous-marins nucléaires, devenant le modèle des flottes modernes. Aujourd’hui encore, la plupart des sous-marins militaires utilisent cette technologie, permettant des missions prolongées et une dissuasion stratégique dans le cadre de la guerre nucléaire.

L’Héritage du Nautilus

La Fin de Carrière et Son Musée

Après 25 ans de service, le Nautilus est retiré du service actif en 1980. Au lieu d’être démantelé, il est conservé comme musée flottant à Groton, Connecticut, où il attire des milliers de visiteurs chaque année.

Il symbolise encore aujourd’hui une révolution technologique et un tournant dans l’histoire de la guerre sous-marine.

L’Impact Sur la Propulsion Nucléaire Civile

Si le Nautilus a transformé la marine militaire, son succès a aussi accéléré le développement de la propulsion nucléaire civile, notamment dans le domaine des brise-glaces nucléaires et des centrales nucléaires maritimes.

La technologie employée à bord a servi de laboratoire expérimental pour de nombreux réacteurs modernes, prouvant que l’énergie nucléaire pouvait être utilisée de manière sécurisée pour la navigation.

Un Sous-Marin qui a Changé l’Histoire

Le lancement du Nautilus en 1954 marque une avancée spectaculaire dans l’histoire de la navigation sous-marine et de la guerre navale. Premier sous-marin nucléaire de l’histoire, il prouve que l’autonomie totale sous-marine est possible et redéfinit la stratégie militaire des décennies suivantes.

Aujourd’hui, il reste une icône de l’innovation maritime et un témoignage du génie humain dans l’exploitation de l’énergie nucléaire pour la propulsion. Sa légende continue d’inspirer les ingénieurs et les passionnés d’histoire navale à travers le monde.

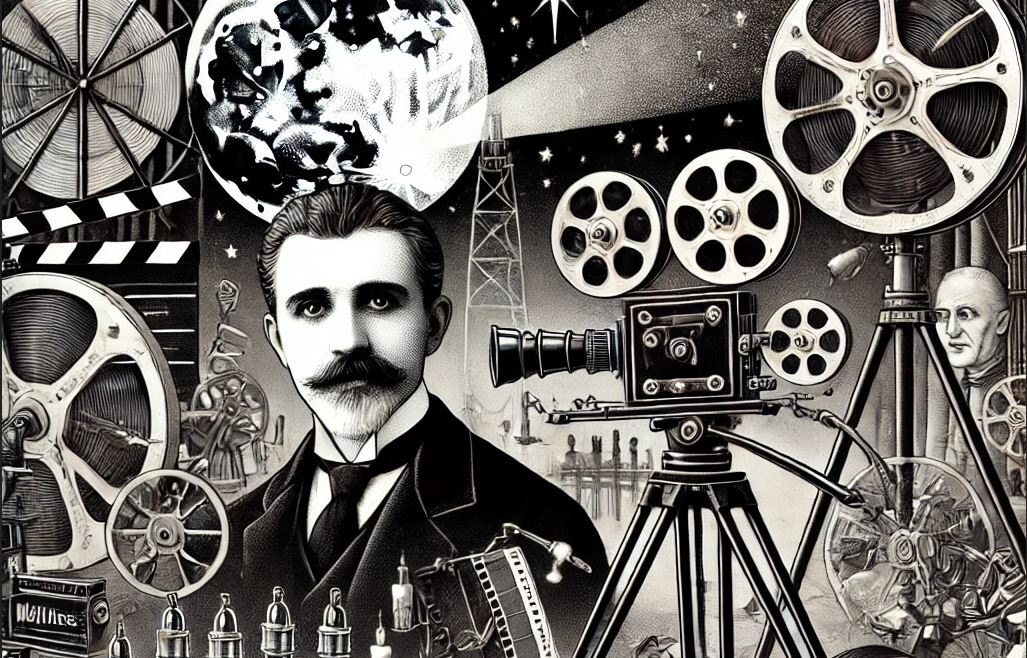

Le 21 janvier 1938, le monde du cinéma perd l’un de ses pionniers les plus créatifs et visionnaires : Georges Méliès. Illusionniste devenu cinéaste, il a révolutionné le septième art avec des films regorgeant d’inventivité, d’effets spéciaux et de poésie. Pourtant, sa carrière s’achève dans l’oubli et la pauvreté, bien loin de la gloire de ses débuts.

Comment celui qui a donné au cinéma ses premières grandes œuvres de science-fiction et de fantastique s’est-il retrouvé oublié de son vivant ? Cet article revient sur son ascension fulgurante, sa chute brutale et la reconnaissance posthume de son génie.

Georges Méliès : De l’Illusion à l’Invention du Cinéma

Un Magicien Fasciné par l’Image Animée

Né en 1861, Georges Méliès commence sa carrière comme illusionniste au Théâtre Robert-Houdin à Paris. Lorsqu’il assiste en 1895 à une démonstration du Cinématographe Lumière, il perçoit immédiatement le potentiel du dispositif et cherche à l’exploiter pour enrichir ses spectacles.

Il développe alors ses propres techniques et crée le premier véritable studio de cinéma en 1897 à Montreuil, un espace conçu spécialement pour la mise en scène et les effets spéciaux.

Le Père des Effets Spéciaux et de la Science-Fiction

Contrairement aux frères Lumière, qui se concentrent sur le réalisme, Méliès explore l’imaginaire. Il invente le stop-motion, les surimpressions, les disparitions et les décors peints, donnant naissance à un cinéma de spectacle et d’illusion.

En 1902, il réalise Le Voyage dans la Lune, son chef-d'œuvre le plus célèbre, où une fusée s’écrase dans l’œil de la Lune. Ce film de 14 minutes marque l’histoire du cinéma et influence des générations de cinéastes.

Le Déclin et l’Oubli d’un Visionnaire

L’Arrivée de la Production Industrielle

Alors que Méliès crée des mondes oniriques, le cinéma évolue vers une industrie dominée par les grandes compagnies comme Pathé et Gaumont. La demande pour des films plus réalistes et narratifs éclipse progressivement son style théâtral.

Face à cette transformation, il peine à s’adapter et ses productions deviennent obsolètes. En 1913, il fait faillite et doit fermer son studio, détruisant de nombreuses œuvres dans un acte de désespoir.

Un Cinéaste Tombé dans l’Oubli

Contraint d’abandonner le cinéma, Méliès se retrouve sans ressources. Après la Première Guerre mondiale, il vit modestement dans une boutique de jouets et friandises à la gare Montparnasse avec sa femme, Jeanne d'Alcy, ancienne actrice de ses films.

Alors que le cinéma devient une industrie mondiale, son rôle fondateur est largement ignoré par le grand public.

La Redécouverte et la Fin de Vie de Méliès

Une Reconnaissance Tardive

Dans les années 1920, des critiques et cinéastes commencent à redécouvrir son travail. En 1929, un hommage lui est rendu lors d’une rétrospective à Paris. En 1931, il reçoit la Légion d’honneur des mains de Louis Lumière, reconnaissant enfin son rôle de pionnier.

Ses Derniers Jours et Son Héritage

Georges Méliès s’éteint le 21 janvier 1938, à 76 ans, dans l’oubli médiatique malgré les hommages tardifs. Il laisse derrière lui un héritage immense, inspirant des générations de réalisateurs comme Tim Burton, Martin Scorsese et Terry Gilliam.

Son influence résonne encore aujourd’hui, notamment grâce au film Hugo Cabret (2011) de Martin Scorsese, qui lui rend un vibrant hommage.

Du Rêve à l’Éternité

La disparition de Georges Méliès en 1938 marque la fin d’un artiste incompris de son temps mais célébré aujourd’hui comme l’un des pères du cinéma moderne. Son imagination sans limite et son audace technique ont ouvert la voie aux effets spéciaux et au cinéma de genre.

Bien qu’il ait fini dans la pauvreté, son œuvre continue de fasciner et de nourrir les rêves des cinéastes et spectateurs du monde entier.

Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, s’éteint à l’âge de 53 ans à Gorki, près de Moscou. Fondateur de l’Union Soviétique et architecte de la révolution bolchevique, il laisse derrière lui un héritage complexe et une nation en quête de direction. Sa disparition marque une transition cruciale pour l’URSS, ouvrant la voie à une lutte féroce pour le pouvoir.

Cet article revient sur les dernières années de Lénine, ses maladies, son influence persistante jusqu’à son dernier souffle et les conséquences immédiates de son décès sur l’histoire soviétique.

Les Dernières Années d’un Leader Éprouvé

Lénine, un corps affaibli par la révolution

Depuis la révolution d’Octobre 1917, Lénine a consacré toute son énergie à la consolidation du pouvoir bolchevique. Les guerres civiles, la famine et l’hostilité des puissances étrangères ont mis à rude épreuve son leadership. Mais c’est surtout sa santé qui décline dramatiquement dès 1921, alors qu’il est atteint de violents maux de tête et de troubles neurologiques.

Son état s’aggrave en mai 1922 lorsqu’il subit un premier accident vasculaire cérébral (AVC). Bien qu’il récupère partiellement, il est victime d’une seconde attaque en décembre de la même année, réduisant considérablement sa capacité à parler et à se mouvoir. En mars 1923, un troisième AVC le laisse presque totalement paralysé, incapable de gouverner activement.

Une influence qui persiste malgré la maladie

Malgré son état, Lénine continue d’exercer une influence majeure sur le parti. Conscient des dérives bureaucratiques du régime qu’il a lui-même mis en place, il rédige ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de "Testament de Lénine". Ce document, rédigé en décembre 1922 et janvier 1923, critique la montée en puissance de Joseph Staline et préconise son éviction du poste de secrétaire général du Parti communiste.

Cependant, affaibli et isolé, Lénine ne peut imposer sa vision. Staline, habile stratège, s’assure que ce testament ne soit pas largement diffusé au sein du parti.

Le 21 Janvier 1924 : La Mort de Lénine

Une fin entourée de mystères

Le 21 janvier 1924, Lénine succombe à une nouvelle attaque cérébrale dans sa résidence de Gorki. Officiellement, il meurt des suites de complications liées à ses AVC répétés. Cependant, certaines théories suggèrent un empoisonnement orchestré par Staline, désireux d’écarter définitivement son rival. Aucune preuve formelle n’a confirmé cette hypothèse, mais la méfiance entre les hauts dirigeants soviétiques était alors à son comble.

Un deuil national sans précédent

La mort de Lénine provoque un immense émoi en URSS. Son corps est transporté à Moscou où il est exposé au Mausolée de Lénine, un monument spécialement construit sur la Place Rouge. Des milliers de citoyens défilent devant sa dépouille pour lui rendre hommage.

Staline, qui organise les funérailles, profite de l’occasion pour se poser en héritier légitime du léninisme. En transformant Lénine en une figure quasi-religieuse, il renforce son propre pouvoir et légitime la future dictature stalinienne.

Les Conséquences Immédiates de sa Mort

Une guerre de succession acharnée

Avec la disparition de Lénine, la question de la succession devient cruciale. Trois figures dominent la scène politique :

- Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste, pragmatique et impitoyable.

- Léon Trotski, commandant de l’Armée rouge, défenseur de la révolution mondiale.

- Lev Kamenev et Grigori Zinoviev, alliés temporaires de Staline mais rapidement écartés.

Bien que Trotski soit considéré comme le successeur naturel de Lénine, il est progressivement marginalisé par Staline, qui utilise son contrôle du Parti pour éliminer ses opposants. En 1927, Trotski est exilé, ouvrant la voie à la dictature stalinienne.

Le culte de Lénine, instrument du pouvoir stalinien

Staline comprend rapidement l’importance symbolique de Lénine. Il impose son embaumement et l’exposition permanente de son corps, transformant le fondateur de l’URSS en une icône inaltérable du communisme.

Le "léninisme" devient alors une doctrine officielle, bien que son application sous Staline soit radicalement différente des principes originaux de Lénine.

Une Mort Qui Change l’Histoire

La disparition de Lénine en 1924 marque la fin d’une ère et le début d’une autre. L’homme qui a renversé le tsarisme et instauré un État communiste laisse un héritage ambivalent : si son projet d’égalitarisme et de dictature du prolétariat a bouleversé le monde, il a aussi ouvert la voie à un système autoritaire qui prendra un tournant encore plus répressif sous Staline.

Aujourd’hui encore, la figure de Lénine suscite des débats : visionnaire révolutionnaire ou dictateur impitoyable ? Sa mort, en tout cas, a scellé le destin d’une Union Soviétique qui allait connaître une transformation radicale sous l’ère stalinienne.

Le Rallye de Monte-Carlo, aujourd’hui l’une des épreuves les plus prestigieuses du Championnat du Monde des Rallyes (WRC), trouve ses origines en 1911. À cette époque, l’Automobile Club de Monaco souhaite promouvoir la Principauté comme une destination touristique de premier choix, tout en mettant en avant les progrès techniques de l’automobile. C’est ainsi que naît une compétition hors du commun : un rallye où les concurrents doivent rallier Monaco depuis différentes villes d’Europe.

Dans cet article, nous reviendrons sur le contexte de cette première édition, les défis rencontrés par les participants et l’impact de l’événement sur le sport automobile.

Genèse du Rallye

Monaco et l’essor de l’automobile

Au début du XXe siècle, la Principauté de Monaco cherche à attirer une clientèle fortunée en dehors de la saison estivale. L’automobile, en pleine révolution industrielle, devient un symbole de modernité et de prestige. Charles Faroux et Antony Noghès, figures influentes de l’Automobile Club de Monaco, proposent alors un événement mêlant performance et endurance : un rallye reliant plusieurs capitales européennes à Monaco.

Un concept original et audacieux

Contrairement aux courses automobiles traditionnelles, le Rallye de Monte-Carlo de 1911 repose sur un concept novateur : les concurrents partent de différentes villes européennes – Paris, Bruxelles, Genève, Vienne et Boulogne-sur-Mer – et doivent rejoindre la Principauté en respectant un itinéraire imposé. La distance parcourue, les conditions météorologiques et la fiabilité des véhicules sont autant de facteurs déterminants.

Une Épreuve aux Multiples Défis

Des itinéraires exigeants

En janvier 1911, les routes européennes ne sont pas encore adaptées aux automobiles modernes. Les pilotes affrontent des chaussées mal entretenues, des chemins de terre et des conditions hivernales difficiles. Certains traversent des cols enneigés, d’autres doivent affronter la pluie et la boue.

Les voitures utilisées sont encore rudimentaires par rapport aux standards actuels : elles ne disposent ni de suspensions sophistiquées, ni de pneus adaptés aux surfaces glissantes. Seule la robustesse mécanique et l’habileté des pilotes permettent de surmonter ces obstacles.

Un barème de notation unique

Contrairement aux rallyes modernes, la victoire ne repose pas uniquement sur la vitesse. Un système de points est mis en place, prenant en compte plusieurs critères :

- La régularité du parcours

- L’état général du véhicule à l’arrivée

- Le confort et l’élégance de la voiture

Ce dernier critère illustre l’aspect mondain et promotionnel de l’événement, qui vise aussi à séduire les élites européennes.

Le Déroulement et les Résultats du Premier Rallye

Une arrivée spectaculaire à Monaco

Après plusieurs jours d’efforts, les concurrents convergent vers Monte-Carlo. L’accueil y est fastueux : la haute société monégasque assiste aux arrivées, tandis que la presse couvre largement l’événement.

Sur les 23 participants engagés, 20 parviennent à rallier la ligne d’arrivée, un exploit compte tenu des conditions difficiles.

La victoire controversée de Henri Rougier

Henri Rougier, aviateur et passionné d’automobile, est proclamé vainqueur avec sa Turcat-Méry 25 HP. Cependant, certains concurrents contestent les critères de notation, estimant que d’autres pilotes ont démontré plus de régularité et d’endurance. Cette polémique marquera les prémices des débats qui accompagneront le rallye dans les décennies suivantes.

Un Héritage Majeur dans le Sport Automobile

Une course qui s’institutionnalise

Après le succès de l’édition 1911, le Rallye de Monte-Carlo devient un rendez-vous incontournable. Son format évolue, privilégiant progressivement la performance pure. Dans les années 1920 et 1930, il attire les plus grands constructeurs et pilotes, devenant un laboratoire technologique pour l’industrie automobile.

L’influence sur les rallyes modernes

Avec la création du Championnat du Monde des Rallyes en 1973, le Rallye de Monte-Carlo s’impose comme une manche mythique, réputée pour ses spéciales sinueuses et ses conditions météorologiques imprévisibles. Il reste fidèle à son esprit d’origine : un défi où l’endurance, la régularité et l’ingéniosité mécanique sont essentielles.

Une Première Édition Fondatrice

Le Rallye de Monte-Carlo 1911 marque le début d’une aventure sportive exceptionnelle. Conçu pour promouvoir Monaco, il devient rapidement un test d’endurance pour l’automobile et ses pilotes. Si les critères de victoire ont évolué, l’essence du rallye demeure : un défi mêlant vitesse, régularité et maîtrise de la route.

Aujourd’hui encore, le Rallye Monte-Carlo est un événement incontournable, où se croisent tradition et innovation. Plus d’un siècle après sa première édition, il perpétue un héritage qui a façonné l’histoire du sport automobile.

Le 21 janvier 1793 marque une date tragique et emblématique dans l’histoire de France : l’exécution de Louis XVI. Ce moment scelle la fin de l’Ancien Régime et précipite la Révolution française dans une phase de radicalisation. Mais comment en est-on arrivé à condamner à mort un monarque de droit divin ? Cet article revient sur les événements qui ont mené à cette issue fatale, le procès du roi et les répercussions de son exécution.

De la Révolution à la Destitution du Roi

La Chute de la Monarchie en 1792

Depuis la prise de la Bastille en 1789, la France traverse une période de bouleversements politiques et sociaux sans précédent. La monarchie absolue cède la place à une monarchie constitutionnelle, mais les tensions entre le roi et l’Assemblée nationale se multiplient.

L’événement décisif a lieu le 10 août 1792, lorsque les Sans-culottes et la Garde nationale prennent d’assaut le palais des Tuileries. Louis XVI est alors suspendu de ses fonctions et enfermé avec sa famille à la prison du Temple. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale proclame officiellement l’abolition de la monarchie et la naissance de la Première République.

Un Roi Déchu et Accusé de Trahison

La découverte de documents compromettants dans l’armoire de fer des Tuileries révèle les correspondances secrètes du roi avec des puissances étrangères. Louis XVI est alors perçu comme un traître ayant conspiré contre la Révolution. L’Assemblée décide de le traduire en justice devant la Convention.

Le Procès de Louis XVI : Un Verdict Inéluctable

Une Comparution Devant la Convention

Le procès s’ouvre le 11 décembre 1792. Face aux accusations, l’ancien roi, désormais appelé "Louis Capet", tente de se défendre, mais ses explications ne convainquent pas les députés. L’opinion publique, elle, est largement influencée par les pamphlets révolutionnaires et la radicalisation de figures comme Robespierre et Marat.

Un Vote Sans Appel

Le 15 janvier 1793, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l’unanimité (693 voix contre 0). La question de la peine divise cependant les députés. Après des débats houleux, le 17 janvier, la sentence est prononcée : la mort à la guillotine. La tentative des Girondins de proposer un sursis est rejetée.

Le 21 Janvier 1793 : Le Dernier Jour du Roi

Le Départ du Temple

À l’aube du 21 janvier, Louis XVI quitte sa prison sous bonne escorte. Il est conduit place de la Révolution (actuelle place de la Concorde), où l’échafaud a été dressé.

Avant de monter sur la guillotine, il tente de s’adresser à la foule :

"Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute."

Mais les tambours couvrent sa voix pour empêcher toute réaction populaire.

L’Exécution et Ses Répercussions

À 10h22, la lame s’abat, mettant fin à plus de 800 ans de monarchie capétienne. Le bourreau Sanson présente la tête du roi au peuple. Certains acclament la République naissante, d’autres restent silencieux.

L’exécution de Louis XVI marque un tournant décisif dans la Révolution. Elle scelle le sort de la monarchie et précipite l’entrée de la France dans une période de Terreur dirigée par le Comité de salut public.

Une Mort Qui Change l’Histoire

Loin de mettre fin aux troubles, l’exécution de Louis XVI aggrave la division en France et en Europe. Les monarchies étrangères entrent en guerre contre la République, tandis que la France plonge dans une spirale de radicalisation qui conduira au régime de Robespierre et à la Terreur.

Aujourd’hui encore, cet événement suscite de nombreuses interrogations : la mort du roi était-elle inévitable ? Aurait-il pu sauver la monarchie ? Quelle alternative aurait pu être envisagée ?

L’exécution de Louis XVI reste l’un des épisodes les plus marquants et controversés de l’histoire de France, symbole du basculement définitif d’un monde ancien vers une ère nouvelle.

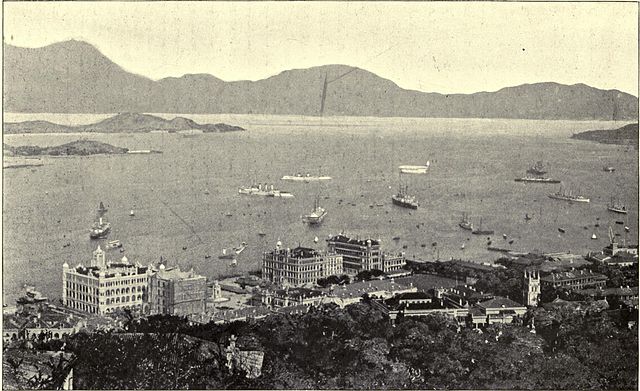

L’année 1840 marque un tournant décisif dans l’histoire de Hong Kong avec sa première occupation par la Grande-Bretagne. Cet événement s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes entre l’Empire britannique et la Chine des Qing, exacerbées par le commerce de l’opium. Cet article explore les causes, le déroulement et les conséquences de cette occupation qui allait profondément transformer la région.

Le Contexte de l’Occupation

La Guerre de l’Opium : Une escalade des tensions

Depuis le début du XIXe siècle, le commerce de l’opium constitue une source de conflit entre la Grande-Bretagne et la Chine. Les Britanniques, soucieux d’équilibrer leur balance commerciale avec l’Empire du Milieu, exportent massivement de l’opium en Chine. Face aux ravages causés par cette drogue sur la population, l’empereur Daoguang tente de mettre fin à ce commerce illégal, ce qui entraîne une réaction militaire britannique.

L’Intérêt Stratégique de Hong Kong

Située à l’entrée de la mer de Chine méridionale, l’île de Hong Kong attire l’attention britannique en raison de sa position géographique stratégique. Pour l’Empire britannique, elle représente un avant-poste idéal pour sécuriser ses intérêts commerciaux en Asie et renforcer son emprise dans la région.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Intervention Militaire Britannique

En juin 1840, la flotte britannique arrive dans les eaux chinoises et lance une série d’opérations militaires contre les forces Qing. La supériorité navale britannique permet une avancée rapide, forçant les autorités chinoises à négocier.

La Prise de Hong Kong

En janvier 1841, les Britanniques s’emparent officiellement de Hong Kong après un accord provisoire conclu entre le commodore James Bremer et le représentant impérial chinois, Qishan. L’île est utilisée comme base navale et port franc pour les Britanniques, marquant ainsi le début de son importance stratégique.

Les Conséquences de l’Occupation

Le Traité de Nankin (1842) et la Cession Officielle

L’occupation temporaire de Hong Kong est confirmée en 1842 par le traité de Nankin, mettant officiellement fin à la Première Guerre de l’Opium. Ce traité impose d’importantes concessions à la Chine, dont la cession définitive de Hong Kong à la Grande-Bretagne.

L’Impact sur Hong Kong et la Chine

L’occupation de Hong Kong ouvre la voie à une transformation radicale de l’île, qui deviendra un centre commercial majeur sous domination britannique. Pour la Chine, cet épisode marque le début d’une série d’humiliations face aux puissances occidentales, fragilisant davantage la dynastie Qing.

L'Avènement Colonial

La première occupation de Hong Kong par la Grande-Bretagne en 1840 est un événement clé dans l’histoire de la région et des relations sino-britanniques. Ce moment marque non seulement le début d’une ère coloniale qui durera plus d’un siècle, mais aussi un changement géopolitique majeur en Asie de l’Est. Aujourd’hui encore, l’héritage de cette période continue d’influencer l’identité et l’histoire de Hong Kong.

Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy prête serment et devient officiellement le 35ᵉ président des États-Unis. Son discours d’investiture, resté célèbre pour son appel au courage et à l’engagement civique, marque le début d’une nouvelle ère pour l’Amérique et le monde. Cet événement historique symbolise le passage à une génération plus jeune et ambitieuse, dans un contexte international tendu par la Guerre froide.

Le Contexte Politique et Historique

Une élection marquante

L’élection présidentielle de 1960 oppose John F. Kennedy, candidat démocrate, au républicain Richard Nixon, alors vice-président. Cette campagne est marquée par le premier débat télévisé de l’histoire, qui joue un rôle crucial dans la perception des électeurs. Kennedy l’emporte avec une faible marge, illustrant la division du pays.

Un monde en pleine mutation

-

L’investiture de Kennedy intervient à une époque de bouleversements majeurs :

-

La Guerre froide oppose les États-Unis à l’Union soviétique.

-

La course à l’espace bat son plein.

Les tensions raciales aux États-Unis exigent des avancées en matière de droits civiques.

La Cérémonie d’Investiture

Un serment historique

Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy prête serment sur la Bible de sa famille, sous un froid glacial. Il devient le plus jeune président élu des États-Unis, à seulement 43 ans. Son accession au pouvoir symbolise le renouveau et l’optimisme.

Un discours mémorable

Son discours d’investiture, rédigé avec l’aide de son conseiller Theodore Sorensen, reste gravé dans l’histoire. Parmi les phrases les plus marquantes :

« Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Cet appel au service et à la responsabilité inspire des millions d’Américains et façonne la présidence Kennedy.

Les Premiers Défis de la Présidence

La politique étrangère en première ligne

Kennedy hérite de tensions internationales majeures :

-

L’échec du débarquement de la baie des Cochons en avril 1961.

-

La construction du mur de Berlin en août 1961.

-

L’intensification de la guerre du Viêt Nam.

Ces événements marquent le début d’une présidence engagée dans la gestion de la Guerre froide.

La question des droits civiques

Kennedy se positionne également sur la question des droits civiques, bien que ses actions restent limitées durant les premiers mois de son mandat. Il devra faire face à une opposition forte du Sud ségrégationniste avant de s’impliquer davantage en faveur de l’égalité raciale.

Un moment clé de l'histoire américaine

L’investiture de John F. Kennedy le 20 janvier 1961 constitue un tournant de l’histoire des États-Unis. Jeune, charismatique et porteur d’un message d’espoir, il incarne une nouvelle ère de leadership. Malgré les défis à venir, ce moment reste gravé comme l’un des discours les plus inspirants du XXe siècle et le début d’une présidence qui marquera profondément l’Amérique et le monde.

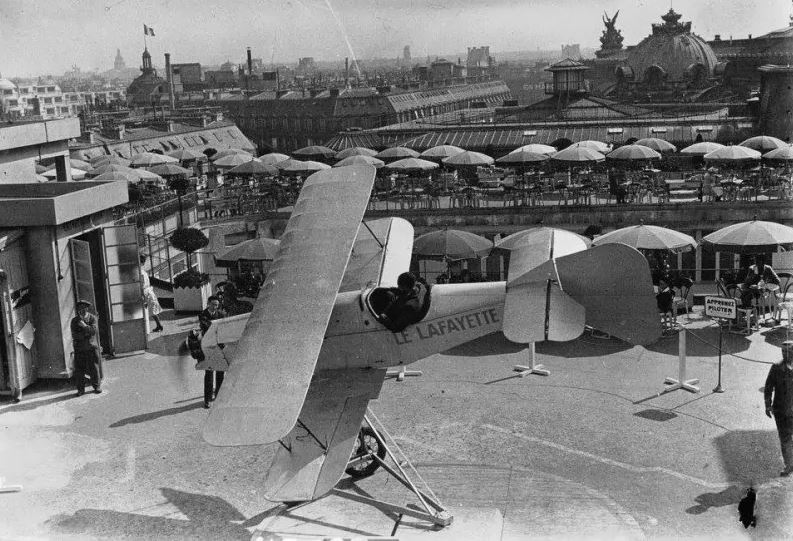

Le 19 janvier 1919, l’aviation française entre dans la légende avec un exploit des plus audacieux : l’atterrissage de Jules Védrines sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Ce pilote de renom, connu pour son audace et son habileté, réussit un défi périlleux qui marquera l’histoire de l’aviation et du progrès aéronautique. Comment cet exploit a-t-il été rendu possible et quelles en furent les conséquences ? Cet article revient sur cet événement hors du commun.

Contexte Historique

L’essor de l’aviation au début du XXe siècle

L’aviation connaît une avancée spectaculaire après la Première Guerre mondiale. Les pilotes de chasse, ayant acquis une grande maîtrise du vol, cherchent à repousser les limites de la technologie et de leurs capacités. Jules Védrines fait partie de ces pionniers de l’aéronautique qui veulent démontrer la fiabilité des avions dans un monde en pleine transition.

Jules Védrines, un pilote hors normes

Né en 1881, Jules Védrines se distingue par son tempérament intrépide et son ambition. Il remporte la Coupe Gordon Bennett en 1912 et multiplie les exploits aériens. Son audace lui vaut une grande notoriété et une réputation d’homme prêt à relever tous les défis.

L’atterrissage sur les Galeries Lafayette

Un défi audacieux

L’idée d’atterrir sur le toit des Galeries Lafayette ne vient pas seulement d’un goût du spectacle. En 1919, un concours organisé par le célèbre magasin parisien offre une récompense au premier pilote capable de réussir un tel exploit. Védrines, toujours en quête de prouesses, accepte le défi.

Une exécution millimétrée

Le 19 janvier 1919, Jules Védrines approche Paris à bord de son Caudron G.3. L’espace d’atterrissage est extrêmement réduit et nécessite une précision absolue. En contrôlant avec habileté son appareil, il parvient à poser son avion sur le toit du grand magasin, sous les regards médusés des Parisiens.

Les Conséquences de l’Exploit

Une popularité décuplée

L’atterrissage de Védrines fait immédiatement la une des journaux. Son exploit est perçu comme une démonstration éclatante des capacités de l’aviation et du génie des pilotes français.

L’impact sur l’aviation

Ce succès renforce l’idée que l’aviation peut devenir un moyen de transport fiable et accessible. Il illustre également l’évolution rapide des techniques de vol et ouvre la voie à de nouvelles expérimentations dans l’aviation civile et militaire.

Un Exploit Historique

L’atterrissage de Jules Védrines sur les Galeries Lafayette est l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de l’aviation française. Cet exploit, bien que risqué, témoigne de l’audace et du talent des pionniers du vol. Plus qu’un simple coup médiatique, il représente une avancée dans la perception des possibilités aéronautiques et inspire encore aujourd’hui les passionnés d’aviation.

Le 19 janvier 1839 marque la naissance de Paul Cézanne, l’un des artistes les plus influents de l’histoire de l’art moderne. Originaire d’Aix-en-Provence, il a joué un rôle déterminant dans la transition entre l’impressionnisme et le cubisme, influençant des générations de peintres après lui. Cet article revient sur les origines de cet artiste visionnaire, son parcours et l'impact de son œuvre sur l’histoire de l’art.

Contexte familial et jeunesse

Une enfance en Provence

Paul Cézanne voit le jour dans une famille aisée. Son père, Louis-Auguste Cézanne, est un banquier prospère, ce qui assure à Paul une certaine stabilité financière, bien que cela ne suffise pas à garantir son adhésion immédiate au monde de l’art.

Études et premières influences

Après des études au collège Bourbon d’Aix-en-Provence, Cézanne entreprend des études de droit pour satisfaire les attentes paternelles. Cependant, sa passion pour le dessin et la peinture l’amène à suivre des cours à l’École municipale de dessin d’Aix, où il rencontre Émile Zola, un ami fidèle qui jouera un rôle clé dans son évolution artistique.

L’appel de Paris et les débuts artistiques

Un départ décisif

En 1861, contre l’avis de son père, Paul Cézanne s’installe à Paris pour intégrer l’Académie Suisse, un atelier artistique où il côtoie Camille Pissarro et d’autres figures majeures de l’impressionnisme. Malgré des débuts difficiles, il s’imprègne des courants avant-gardistes et perfectionne son style.

Une approche singulière

Cézanne, bien que proche des impressionnistes, se distingue rapidement par une approche plus structurée de la peinture. Il cherche à capter l’essence des formes et de la lumière, préparant ainsi le terrain pour les évolutions du cubisme.

Un artiste incompris devenu une référence

Une reconnaissance tardive

Pendant de nombreuses années, Cézanne peine à être reconnu par les cercles académiques et le grand public. Ses œuvres sont souvent rejetées par le Salon officiel, mais trouvent un écho favorable auprès des jeunes peintres et marchands d’art, qui perçoivent la modernité de son travail.

Une influence durable

Ce n’est qu’à la fin de sa vie que Paul Cézanne acquiert une reconnaissance institutionnelle. Ses recherches sur la composition, la couleur et la perspective marqueront profondément l’histoire de l’art, influençant Picasso, Braque et de nombreux artistes du XXe siècle.

L'aube d'un maître de la peinture moderne

La naissance de Paul Cézanne en 1839 fut celle d’un génie précurseur, qui bouleversa les codes établis de la peinture pour ouvrir la voie à l’art moderne. Son héritage demeure aujourd’hui incontesté, et son influence se ressent dans de nombreux courants artistiques. De ses débuts à Aix-en-Provence jusqu’à sa reconnaissance tardive, Cézanne incarne l’artiste visionnaire dont l’œuvre continue d’inspirer et de fasciner.