Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Articles et Vidéos sur France

La Bataille d'Austerlitz, également connue sous le nom de Bataille des Trois Empereurs, est l'une des victoires les plus célèbres de Napoléon Bonaparte, survenue le 2 décembre 1805. Cette bataille décisive entre l'armée française et les forces combinées russes et autrichiennes a marqué un tournant dans les guerres napoléoniennes. L'issue de cette victoire permet à Napoléon de consolider son pouvoir et de renforcer l'influence de la France en Europe.

Contexte historique

La situation en Europe avant Austerlitz

Au début du XIXe siècle, l'Europe était plongée dans un tourbillon de guerres résultant des ambitions expansionnistes de Napoléon. Après plusieurs victoires éclatantes, l'Empire français s'étendait sur une grande partie de l'Europe, ce qui a inquiété les puissances traditionnelles comme l'Empire russe et l'Empire d'Autriche.

La Troisième Coalition

Face à cette menace, une nouvelle coalition se forme, composée de l'Empire russe, du Saint-Empire romain germanique et du Royaume-Uni. Leur objectif était de freiner l'expansion de Napoléon, mais leur stratégie se heurtera à un défi majeur lors de la confrontation à Austerlitz.

Déroulement de la bataille

La stratégie napoléonienne

Napoléon, maître dans l'art de la guerre, a su manipuler l'ennemi en feignant la faiblesse pour attirer les troupes adverses dans un piège. L'armée française, bien inférieure en nombre, se positionne de manière à contraindre ses adversaires à s'engager dans une bataille décisive.

L'affrontement du 2 décembre

Le 2 décembre 1805, sur le plateau d'Austerlitz, les troupes françaises affrontent les forces alliées. La bataille se caractérise par des mouvements de troupes audacieux, une utilisation parfaite du terrain et une gestion stratégique de l'artillerie. La victoire française est écrasante, infligeant une lourde défaite aux forces alliées, et renforçant la réputation militaire de Napoléon.

L'impact de la bataille d'Austerlitz

La fin de la Troisième Coalition

La défaite de l'armée russe et autrichienne à Austerlitz a eu des conséquences majeures. Elle marque la fin effective de la Troisième Coalition et ouvre la voie à une série de traités favorables à la France, dont le traité de Presbourg.

L'héritage d'Austerlitz

La bataille d'Austerlitz est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire militaire. Son influence s'étend au-delà de la France, marquant un tournant décisif dans les relations de pouvoir en Europe et la domination militaire de Napoléon.

Une victoire clé dans le destin de l'Empire français

La Bataille d'Austerlitz reste un symbole de la brillante stratégie militaire de Napoléon et de son habileté à manipuler ses ennemis. Elle incarne non seulement la victoire militaire, mais aussi l'apogée de l'Empire français avant sa chute. La date du 2 décembre 1805 demeure inscrite dans l'histoire comme l'un des plus grands moments de gloire pour la France.

Le 2 décembre 1804, la France assiste à un événement marquant qui restera gravé dans l’histoire : le sacre de Napoléon Bonaparte, qui devient Empereur des Français. Cette cérémonie solennelle, qui se déroule à la cathédrale Notre-Dame de Paris, n’est pas seulement un acte religieux, mais également un geste politique de grande portée. Elle marque la consolidation du pouvoir de Napoléon après la Révolution française et la fin de la Première République, tout en symbolisant un changement radical dans la structure de l’État français. Le sacre de Napoléon n’est pas seulement une mise en scène de l’ascension d’un homme, mais aussi l’affirmation d’un nouveau pouvoir impérial, fondé sur la légitimité religieuse et la grandeur de l’État. Cet article explore les événements qui ont conduit à ce sacre historique et l’importance de cette cérémonie dans la carrière de Napoléon.

Le Contexte de l'Ascension de Napoléon

1.1 Napoléon Bonaparte : De général à empereur

Avant de devenir empereur, Napoléon Bonaparte est d’abord un brillant général durant les guerres révolutionnaires. Son ascension rapide au sein de l'armée française, en particulier sa victoire en Italie et son rôle clé dans le coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), marque le début de son pouvoir politique. Après la chute de la Révolution et la fin de la Première République, Napoléon devient Premier Consul, consolidant peu à peu son autorité. Toutefois, il n’est pas encore reconnu comme souverain absolu, ce qui le pousse à vouloir légitimer son pouvoir par un acte solennel.

1.2 La nécessité d'une légitimité

Bien que Napoléon soit déjà à la tête du gouvernement français depuis 1799, il cherche à renforcer sa légitimité face à l’opposition interne et externe. L’idée de se faire couronner empereur est soutenue par la nécessité de stabiliser la France et de consolider un pouvoir fort. Napoléon veut ainsi se poser en héritier de l’Empire romain et des grandes dynasties européennes, tout en se distanciant de l’ancienne monarchie absolue. La perspective d’un sacre religieux, en présence du pape, permet de renforcer son autorité aux yeux du peuple et de la classe dirigeante.

Le Sacre de Napoléon : Une Cérémonie Exceptionnelle

2.1 La mise en scène du sacre

Le 2 décembre 1804, la cérémonie du sacre a lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence d’une multitude de dignitaires français et étrangers. La mise en scène est soigneusement orchestrée pour souligner le caractère solennel et grandiose de l’événement. La participation du pape Pie VII, qui bénit la couronne et l’empereur, représente un geste fort, symbolisant l'alliance entre l'Église et le pouvoir impérial. Toutefois, ce n’est pas le pape qui pose la couronne sur la tête de Napoléon, mais ce dernier qui s’autocouronne, un geste délibéré pour signifier qu’il ne dépendait pas de la volonté papale pour gouverner.

2.2 Un sacre inédit : Le couronnement de l’empereur et de l’impératrice

La cérémonie est marquée par l’installation de Napoléon sur le trône, mais aussi par le couronnement de son épouse Joséphine en tant qu’impératrice. Cette double consécration reflète la volonté de Napoléon de fonder un empire dynastique et d’établir une nouvelle lignée impériale. Joséphine, bien que son mariage avec Napoléon soit souvent source de tensions, est couronnée dans une cérémonie simultanée, consolidant ainsi le rôle central de la famille impériale dans la structure du pouvoir.

L'Impact et les Conséquences du Sacre

3.1 La consolidation du pouvoir impérial

Le sacre de Napoléon permet de renforcer son pouvoir et d'affirmer sa position face aux anciens monarchistes et à d'autres puissances européennes. En se faisant couronner devant l’Église, Napoléon obtient une légitimité religieuse, mais son geste d’autocouronnement symbolise son indépendance vis-à-vis de l’autorité papale et de toute forme de tutelle. Ce sacre marque ainsi la fin de l’idée républicaine de la France et l’avènement d’un empire fondé sur le culte de la personnalité et l'autorité centrale.

3.2 L'héritage de l'Empire Napoléonien

Le sacre de Napoléon est un moment clé qui symbolise l’établissement d’un nouvel ordre politique en Europe. Bien que l’Empire napoléonien soit appelé à durer moins de 15 ans, son impact est durable. Napoléon réorganise l’Europe, impose des réformes administratives et juridiques à travers le Code Napoléon, et redéfinit les relations entre l’Église et l’État. Le modèle impérial qu’il met en place influencera de nombreuses monarchies européennes, et son empreinte reste présente dans la structure de l’État français, jusqu’à aujourd’hui.

Le Sacre de Napoléon dans l'Histoire

4.1 Le symbole de la fin de la Révolution et du retour à la stabilité

Le sacre de Napoléon marque la fin symbolique des idéaux révolutionnaires, même si les réformes entamées pendant la Révolution restent en place. L'Empire est perçu par certains comme un retour à l'ordre, et Napoléon se positionne comme un sauveur de la France. La cérémonie du sacre, en tant qu’acte d’autorité et de spectacle, est utilisée pour affirmer la légitimité d’un pouvoir qui, bien que né de la Révolution, cherche à mettre fin à l’instabilité qui a marqué les années précédentes.

4.2 La perception de Napoléon par l’opinion publique

Le sacre de Napoléon est un événement qui divise l’opinion publique. Pour certains, il symbolise l’élévation d’un homme de génie, un héros de la Révolution devenu le sauveur de la France. Pour d’autres, ce sacre est un acte de trahison envers les principes républicains et démocratiques. Cette division entre les partisans de Napoléon et ceux qui le perçoivent comme un dictateur préfigure les conflits et les bouleversements qui marqueront la fin de son empire.

Un Acte Symbolique et Politique Marquant la Fondation de l’Empire

Le sacre de Napoléon en 1804 est un tournant décisif dans l’histoire de la France et de l’Europe. Cette cérémonie ne se limite pas à un simple acte religieux, mais incarne la consolidation d’un pouvoir impérial et la fin de la Révolution. Le geste d’autocouronnement, la mise en scène de la cérémonie et les symboles qui y sont associés marquent l’avènement d’un empire qui transformera la France et l’Europe pendant plus d’une décennie. Le sacre de Napoléon reste ainsi un moment de grande importance dans l’histoire, tant sur le plan politique que symbolique.

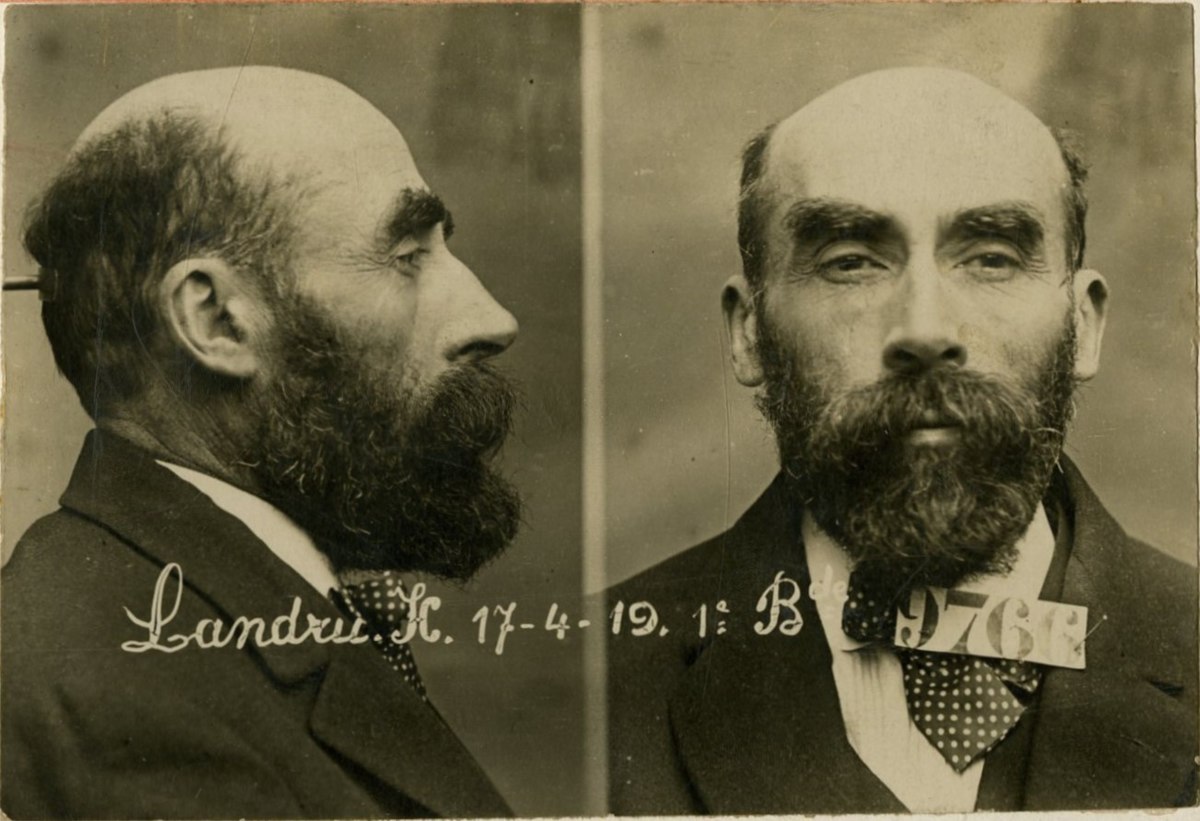

L'affaire Landru est l'une des plus célèbres de l'histoire criminelle française. Ce procès, qui a abouti à la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru en 1921, a fasciné et choqué l'opinion publique en raison de la personnalité du criminel et de la nature de ses crimes. Landru, surnommé "le Bluebeard de Gambais", est reconnu pour avoir séduit et tué une série de femmes, dont il a abusé de la confiance avant de les éliminer froidement. Son procès, largement médiatisé, a fait de lui une figure mythique du crime, un personnage complexe qui a captivé l'imaginaire populaire. Cet article revient sur les événements ayant conduit à l'affaire, le déroulement du procès et les répercussions de cette affaire sur la société française de l'époque.

L'Ascension d'Henri Landru, le Séducteur

Un homme au passé trouble

Henri Désiré Landru est né en 1869 à Paris dans une famille modeste. Avant de devenir l'un des criminels les plus notoires de son époque, il a mené une vie relativement ordinaire, ayant travaillé comme mécanicien et gérant d'un petit commerce. Toutefois, sa nature séductrice et son goût pour l'argent facile l'amènent à se tourner vers une série de femmes vulnérables, en grande partie des veuves ou des femmes isolées, qu'il rencontre par le biais d'annonces matrimoniales. Il parvient à leur inspirer une grande confiance avant de les exploiter et de les éliminer de manière brutale.

La méthode de Landru : séduction et manipulation

Landru se distingue par son habileté à manipuler ses victimes. Utilisant des charmes superficiels et un comportement attentionné, il séduit des femmes de la bourgeoisie et de la classe moyenne, souvent âgées et en quête de sécurité financière. Après avoir gagné leur confiance, il leur propose de se marier ou de partir en voyage. C’est à ce moment que ses crimes prennent place. Landru tue ensuite ses victimes, volent leurs biens et cachent leurs corps, rendant les disparitions presque impossibles à retracer dans un premier temps. Son habileté à échapper aux soupçons durant une longue période rend son cas particulièrement macabre et troublant.

L'Enquête et la Découverte des Crimes

Le début de l’enquête

L’affaire Landru éclate lorsqu'une femme, disparue depuis plusieurs mois, suscite des inquiétudes parmi ses proches. Un certain nombre de femmes ayant disparu dans les mêmes circonstances attire l’attention de la police, qui commence à établir des liens entre ces disparitions. En 1919, un enquêteur du nom de Raymond Dubois, intrigué par l’étrange disparition d'une de ses victimes, entreprend de faire des recherches sur les circonstances entourant la vie de Landru.

Les preuves accablantes

Au fur et à mesure de l’enquête, la police découvre que Landru avait non seulement séduit ces femmes, mais qu’il leur avait également menti sur sa situation financière, leur promettant une vie meilleure. L'enquête se concentre sur la maison de Gambais, où Landru accueillait ses victimes. En fouillant la maison, les enquêteurs trouvent des preuves accablantes : des effets personnels des victimes, des lettres de menaces, et des éléments permettant de relier Landru aux meurtres. La découverte de restes humains dans un four de la propriété suscite un choc profond, confirmant que les crimes de Landru ne sont pas seulement des disparitions, mais des meurtres froids et prémédités.

Le Procès de Landru

L'ouverture du procès

Le procès d'Henri Landru commence en 1921 et attire l'attention de toute la France, en raison de la nature sordide de ses crimes. Landru, surnommé "le Barbe Bleue de Gambais" en référence au personnage légendaire de conte, se défend en minimisant ses actes et en refusant de reconnaître la gravité de ses crimes. Au cours du procès, il adopte une attitude calme et détachée, jouant de son charisme et de sa tranquillité apparente pour tenter de convaincre les jurés de son innocence. Cependant, les preuves contre lui sont irréfutables.

La défense de Landru

Lors de son procès, Landru tente de se défendre en insistant sur le fait qu’il n’a pas tué ses victimes, mais que ces dernières sont parties volontairement. Il se décrit comme un homme mal compris, et certaines de ses déclarations semblent refléter une psychologie dénuée de remords. Cependant, la mise en lumière de ses manipulations et des preuves trouvées chez lui ne laissent que peu de place au doute. Les témoins, notamment des femmes qui ont survécu à ses tentatives de séduction, apportent des éléments cruciaux pour corroborer les accusations.

La Condamnation et l'Héritage de l'Affaire Landru

La condamnation à mort

Le 1er décembre 1921, Henri Landru est reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à la peine capitale. Le verdict choque la France, à la fois par la cruauté de ses crimes et la froideur de son attitude durant le procès. Landru est exécuté par guillotine le 25 février 1922, mettant ainsi fin à une affaire qui a marqué les esprits pendant des années. La lente découverte de ses crimes, son processus de séduction et son manque de remords ont fait de lui un personnage mythique dans l’histoire criminelle de France.

L’héritage de l’affaire Landru

L’affaire Landru a eu un impact profond sur la perception de la criminalité en France. Elle a mis en lumière la manière dont un homme apparemment respectable pouvait manipuler et tuer sans relâche. Landru est devenu une figure de l’imaginaire collectif, incarnant l’image du séducteur meurtrier, et son histoire continue d’inspirer des œuvres littéraires, cinématographiques et télévisées. Son nom reste associé à l’un des meurtres les plus choquants et médiatisés du début du XXe siècle.

Le Séducteur Meurtrier

L’affaire Landru, et la condamnation à mort d'Henri Désiré Landru, restent parmi les événements criminels les plus marquants de l’histoire de France. À travers l’histoire de ce séducteur meurtrier, c’est une réflexion sur la manipulation, la séduction et la brutalité humaine qui se dessine. Bien que l’affaire ait pris fin par la condamnation à mort de Landru, son héritage macabre perdure à travers la mémoire collective et la fascination pour ses crimes.

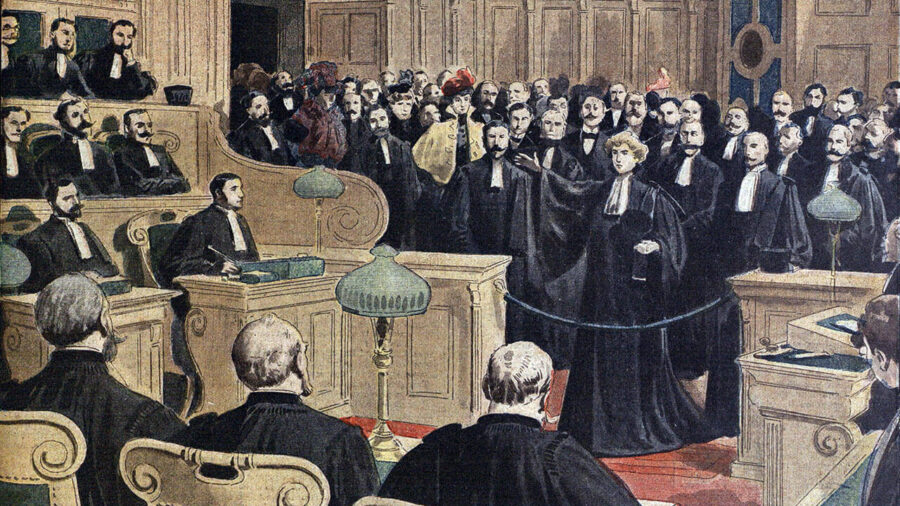

L'accès à la profession d'avocat est un droit qui, en France, est désormais ouvert à toutes les personnes diplômées en droit, sans distinction de sexe. Cependant, cette situation actuelle est le résultat d'un long parcours historique de luttes et de changements sociaux, qui ont permis aux femmes d'entrer dans un domaine historiquement dominé par les hommes. Bien que les premières femmes licenciées en droit aient dû faire face à de nombreux obstacles pour exercer leur métier, elles ont aujourd'hui pleinement leur place dans le monde juridique français. Cet article explore l’évolution du statut des femmes dans le domaine du droit en France et leur accès à la profession d’avocat.

L’Histoire des Femmes dans le Droit en France

L'accès à l’université : Une première étape décisive

L’histoire de l’accès des femmes à la profession d’avocat commence par leur admission à l’université, un droit qui leur a été refusé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle que des femmes commencent à être admises dans les facultés de droit en France. L'une des figures marquantes de cette période est Geneviève Brière, qui obtient son diplôme de droit en 1900. Toutefois, l’université en France reste longtemps un espace masculin, et les femmes doivent faire face à des obstacles sociaux et juridiques pour poursuivre des études de droit.

Le chemin vers l'intégration dans la profession d'avocat

Bien que les femmes puissent désormais obtenir leur diplôme en droit, l’accès à la profession d’avocat est longtemps resté fermé pour elles. Ce n’est qu’en 1900 que la première femme, Madeleine Pelletier, parvient à passer l'examen du barreau. Mais malgré cette avancée, les femmes se heurtent encore à des résistances sociétales et institutionnelles qui les empêchent d’exercer en tant qu'avocates. Il faudra attendre plusieurs décennies avant que la profession d'avocat ne devienne pleinement accessible aux femmes, avec des avancées notables après la Seconde Guerre mondiale.

Les Objections Sociales et Légales au Siècle XX

La place des femmes dans la société

Les premières femmes qui tentent d’exercer la profession d’avocat se heurtent à des préjugés sociaux puissants. En effet, à cette époque, le rôle des femmes dans la société est essentiellement centré sur la sphère privée, et la profession d’avocat, liée à la représentation publique, est considérée comme inappropriée pour une femme. Les femmes avocates sont souvent perçues comme des anomalies dans un monde dominé par des traditions masculines.

Les évolutions législatives du XXe siècle

Ce n’est qu’en 1972 que la France modifie véritablement la législation concernant l’accès des femmes à la profession d’avocat. Avant cette date, bien que le diplôme de droit soit accessible aux femmes, elles ne pouvaient pas exercer la profession d'avocat. En 1972, une loi permet aux femmes licenciées en droit de passer l'examen du barreau et d'entrer dans la profession. Cette réforme marque un tournant majeur dans l’histoire des femmes dans le droit en France et marque la fin d'une ère de discrimination juridique.

Les Femmes Avocates en France Aujourd’hui

Une profession ouverte mais encore inégale

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié des avocats inscrits au barreau en France. Cependant, bien que la profession soit théoriquement ouverte à tous, des inégalités persistent, en particulier dans l’accès aux postes à responsabilité. Par exemple, les femmes sont encore sous-représentées dans les postes de direction des cabinets d’avocats et dans les grandes instances judiciaires. Malgré tout, de plus en plus de femmes parviennent à briser le plafond de verre et à occuper des fonctions de leadership, transformant progressivement le paysage juridique en France.

Les défis et les réussites

Les femmes avocates en France continuent de faire face à des défis spécifiques, notamment en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Cependant, de nombreuses femmes avocates ont réussi à se faire un nom dans des domaines variés du droit, notamment dans les droits de l'homme, la défense pénale et le droit des affaires. Elles jouent un rôle essentiel dans l’évolution du système juridique et dans la représentation des clients à travers le pays. Leur présence grandissante dans les affaires juridiques renforce la diversité et l'efficacité de la profession.

Les Perspectives d'Avenir

Un accès égalitaire mais des combats à poursuivre

Bien que la situation des femmes dans la profession d'avocat ait considérablement évolué, des disparités persistent, notamment en matière de rémunération et de progression de carrière. Il est essentiel que des efforts continus soient déployés pour garantir l'égalité réelle dans la profession, notamment en améliorant l'accès des femmes aux postes de direction et en luttant contre les stéréotypes sexistes qui peuvent encore exister dans certaines parties du système judiciaire.

Les réformes nécessaires pour une profession totalement égalitaire

Afin de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes dans la profession, plusieurs réformes pourraient être envisagées. Cela inclurait la mise en place de politiques d'équité salariale, de soutien à la parentalité et de mesures favorisant une meilleure représentation des femmes dans les fonctions de haute responsabilité. Ces actions sont essentielles pour garantir que les femmes avocates puissent non seulement exercer pleinement leurs compétences, mais aussi accéder à tous les aspects de la profession.

Un Droit Acquis et un Combat Historique

Les femmes françaises licenciées en droit ont aujourd’hui la possibilité d’exercer la profession d’avocat, un droit qu’elles ont acquis après une longue lutte contre les obstacles juridiques et sociaux. Bien que la profession soit aujourd’hui largement accessible aux femmes, des inégalités subsistent encore. Cependant, les progrès réalisés depuis la loi de 1972 marquent une étape importante dans l’évolution de la place des femmes dans la société et dans la profession juridique. Avec des efforts continus, il est probable que l’avenir verra encore plus de femmes réussir dans cette profession et accéder aux plus hauts niveaux de responsabilité.

Le sacre de Saint Louis, en 1237, est l’un des événements les plus marquants de l’histoire de France, non seulement parce qu’il marque l’accession au trône de Louis IX, mais aussi par son impact symbolique et religieux. Ce sacre, qui se déroule dans le contexte de la France médiévale du XIIIe siècle, est chargé de significations profondes, associant la royauté au pouvoir divin et affirmant l’autorité royale sur le royaume. Saint Louis deviendra l’un des plus célèbres monarques de l’histoire de France, notamment pour sa piété et son engagement envers la justice. Cet article examine le sacre de Saint Louis sous plusieurs angles, en mettant en lumière son importance dans l’histoire du royaume et dans la construction du mythe du roi chevalier.

Le Contexte Politique et Religieux du Sacre

La France au début du XIIIe siècle

À la naissance de Louis IX en 1214, la France est un royaume puissant, mais encore en plein processus de centralisation. Son père, Louis VIII, lutte pour maintenir l’autorité de la couronne face aux seigneurs féodaux et aux prétentions des Anglais en Normandie. À sa mort prématurée en 1226, Louis IX, alors âgé de 12 ans, accède au trône. Ce contexte marque une époque où la monarchie doit affirmer son autorité face à des enjeux internes et externes, et où l’Église joue un rôle central dans le processus de sacre.

La place du sacre dans la légitimité royale

Le sacre d’un roi était, à l’époque médiévale, un acte à la fois religieux et politique. Il ne suffisait pas d’être couronné pour régner ; la bénédiction divine était essentielle pour légitimer le pouvoir. Le sacre de Louis IX, effectué à Reims par l’archevêque, est donc un acte fondateur qui établit sa légitimité en tant que souverain, non seulement en France, mais également aux yeux de Dieu et de l’Église.

Le Rituel du Sacre de Saint Louis

Le rôle de l’Église et du clergé

L’Église joue un rôle déterminant dans le sacre, non seulement par l’acte religieux lui-même, mais aussi en organisant l’événement selon un protocole strict. L’archevêque de Reims, responsable du sacre des rois de France, bénit le souverain et lui remet les insignes royaux : la couronne, le sceptre et l’épée. Ces symboles ont tous un pouvoir mystique qui transcende leur valeur matérielle, marquant l’intention divine de guider le roi dans son rôle de protecteur de la foi chrétienne.

Le moment solennel et les symboles du sacre

Le sacre de Louis IX est riche en symboles. Lors de la cérémonie, il reçoit le Saint Chrême, une huile consacrée utilisée pour l’onction royale, une symbolique forte de l’infusion de la grâce divine. Le roi est ainsi présenté non seulement comme un souverain, mais aussi comme un « chrétien par excellence », voué à la justice et à la protection de l’Église.

Saint Louis, le Roi Juste et Pieux

La dimension religieuse du règne de Saint Louis

Une fois couronné, Saint Louis ne se contente pas de régner en tant que souverain temporel, mais se veut aussi un modèle de vertu chrétienne. Son engagement envers la foi et la justice transforme son règne. Saint Louis est avant tout un roi pieux, qui se lance dans des croisades et cherche à défendre le royaume de Dieu sur Terre. Son orientation religieuse est marquée par son souci de la réconciliation et de la paix, même au sein de son propre royaume.

Les réformes sociales et judiciaires

Sous le règne de Louis IX, la France connaît une période de réformes importantes, notamment dans le domaine judiciaire. Le roi cherche à imposer une justice équitable et accessible à tous. Il instaure des ordonnances, crée des tribunaux et œuvre pour l’abolition de certaines injustices sociales, renforçant son image de roi juste, soucieux de défendre les plus faibles et de rendre la justice au nom de Dieu.

L’Héritage du Sacre de Saint Louis

La construction du mythe de Saint Louis

Le sacre de Louis IX a marqué le début d’un règne qui a contribué à forger la légende du roi saint. Son engagement envers la foi, sa gestion prudente du royaume et ses croisades ont fait de lui une figure emblématique. À sa mort en 1270, il est canonisé par l’Église, et son sacre devient le symbole de la royauté française, associant le pouvoir royal à la divinité. Saint Louis devient ainsi un modèle de souveraineté chrétienne, une image de ce que doit être un roi juste et pieux.

L'impact sur la monarchie française

Le sacre de Louis IX et son héritage ont un impact durable sur la monarchie française. L’idéologie du roi thaumaturge, ou roi guérisseur, se développe, et les rois suivants s’efforcent d’incarner cette image de souverain saint et juste. Le sacre de Louis IX renforce l’idée que la royauté française est investie d’une mission divine, une notion qui marquera profondément l’histoire politique et religieuse du royaume.

Un Roi Sacré pour la France

Le sacre de Saint Louis ne fut pas seulement un acte symbolique, mais un moment fondateur dans l’histoire de la France médiévale. Il marquait l’ascension d’un roi dont l’idéal chrétien et les réformes sociales allaient façonner l’image de la monarchie française pour les siècles à venir. Saint Louis, par son sacre, a posé les bases de ce que serait la royauté française, alliant pouvoir temporel et mission divine, et son héritage reste un modèle de gouvernance et de justice.

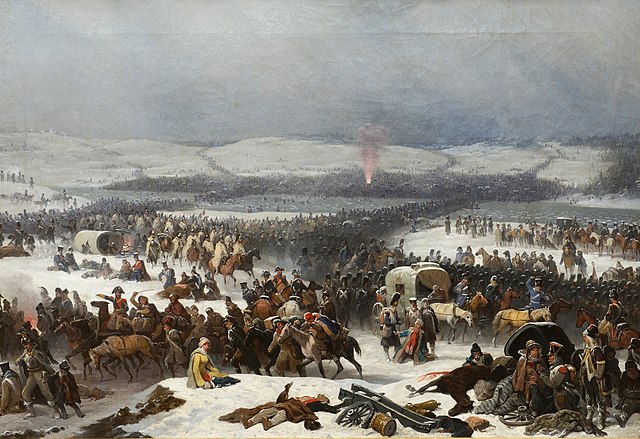

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

André Malraux est l'un des écrivains les plus marquants du XXe siècle, à la fois romancier, homme politique et penseur. Sa carrière littéraire a été jalonnée de chefs-d'œuvre qui ont profondément marqué la culture française. Cependant, au-delà de son œuvre, Malraux incarne une époque où les enjeux politiques et philosophiques se mêlaient aux aspirations artistiques. Cet article se penche sur le parcours exceptionnel de cet homme, sa relation avec la littérature, et son ultime adieu en tant qu'écrivain, alors qu'il se dirigeait vers d'autres horizons.

Le parcours littéraire d'André Malraux

L'ascension d’un écrivain engagé

André Malraux naît en 1901, dans une famille bourgeoise qui lui donne accès à une éducation de qualité. Dès son jeune âge, il manifeste une passion pour la littérature et les grandes causes humaines. Son premier grand succès littéraire, La Condition humaine (1933), le place immédiatement parmi les écrivains les plus prometteurs de son époque. Ce roman, qui traite des luttes idéologiques et des drames de la guerre civile chinoise, dévoile son talent pour explorer les aspects sombres de l'âme humaine.

Un écrivain aux multiples facettes

Tout au long de sa carrière, Malraux publie une série d'ouvrages qui oscillent entre fiction et réflexion philosophique. Des livres comme L’Espoir (1937), qui aborde la guerre d'Espagne, ou Les Conquérants (1928), sur la révolution asiatique, témoignent de sa fascination pour les grandes luttes humaines. Mais André Malraux n'est pas seulement un écrivain engagé, il est également un intellectuel qui cherche à comprendre le monde dans lequel il vit et à traduire cette compréhension à travers ses œuvres.

La fin de la carrière littéraire de Malraux

La politique, un nouvel horizon

Malraux, après avoir connu la gloire littéraire, se détourne peu à peu de la littérature pour se consacrer pleinement à la politique. Dans les années 1940, il rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, un acte qui précède son entrée en politique après la Libération. Il devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Charles de Gaulle et se concentre sur la politique culturelle, un domaine où il va laisser une empreinte durable.

Un dernier regard sur la littérature

Malgré son engagement en politique, l'écrivain Malraux n'est jamais totalement absent de la scène littéraire. Cependant, ses dernières années sont marquées par une certaine distance vis-à-vis de l'écriture. À mesure que son rôle en tant qu'homme d'État prend de plus en plus d'importance, il consacre de moins en moins de temps à ses romans et à ses essais. Il signe toutefois des ouvrages comme La Métamorphose de la jungle (1961) et Le Musée imaginaire (1965), mais ces derniers semblent plus être des prolongements de ses idées que des créations littéraires à part entière.

Le dernier adieu à l'écrivain

La reconnaissance posthume

Le décès d'André Malraux en 1976 marque la fin d'une époque. L'écrivain, qui avait vu sa carrière littéraire se muer en une aventure politique, laisse derrière lui une œuvre qui continue de résonner dans les cercles intellectuels. Cependant, avec le temps, la figure de Malraux s'est progressivement éloignée de son statut d’écrivain pour devenir celle d'un homme d'État. Ce dernier adieu à la littérature, bien qu'inévitable, n'a pas effacé l'empreinte profonde qu'il a laissée dans le monde littéraire.

L’héritage de l’écrivain

L'impact d'André Malraux sur la littérature reste considérable. Ses romans, ses réflexions sur la condition humaine, ses voyages et ses rencontres nourrissent encore aujourd'hui les débats littéraires et philosophiques. Son engagement en faveur des grandes causes humaines et sa quête de sens à travers la littérature continuent d’inspirer de nombreux écrivains et penseurs. Malraux, l'homme politique, n'a pas éclipser Malraux, l'écrivain.

De la Littérature à la Politique

André Malraux, au-delà de son rôle d'écrivain, a incarné les grandes contradictions du XXe siècle. Son adieu à la littérature, marqué par un passage vers la politique, n’a pas effacé la puissance de son écriture. Au contraire, cette transition a permis à son œuvre d’être redécouverte sous un autre angle, celui de l’homme qui a vécu les grands événements du siècle et qui les a traduits à travers son art. Sa disparition physique a marqué la fin de l’un des plus grands écrivains français, mais son héritage littéraire, politique et intellectuel continue de résonner à travers les générations.

La baguette de pain est l’un des symboles les plus emblématiques de la culture française. Ce pain long et fin, à la croûte dorée et croustillante, est une part intégrante de la vie quotidienne en France, et sa consommation est un véritable rituel. Mais d’où vient cette tradition, qui semble si ancrée dans le patrimoine national ? La baguette, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a une histoire riche, qui mêle influences anciennes, innovations techniques et évolutions sociales. Ce voyage à travers le temps nous permet de mieux comprendre comment cette spécialité est devenue l'élément incontournable des repas français.

Les Origines du Pain en France

Les premières formes de pain en France

Avant la baguette, le pain en France avait des formes diverses, souvent rondes ou ovales, et était cuit dans des fours communautaires. Depuis l’Antiquité, le pain est un aliment de base, et sa fabrication a évolué au fil des siècles. Au Moyen Âge, les boulangers utilisaient des fours en pierre pour cuire des miches de pain, et les recettes variaient selon les régions et les classes sociales.

L’influence de la Révolution industrielle

Le développement de la baguette telle que nous la connaissons est lié à l'industrialisation de la production du pain, notamment au XIXe siècle. Avec l’essor de la boulangerie mécanique et des techniques de levée de la pâte, de nouvelles formes de pain, plus légères et plus aérées, ont vu le jour. C'est à cette époque que la baguette commence à prendre forme, s’éloignant des anciennes miche et des pains ronds.

L’Invention de la Baguette Moderne

La baguette et les avancées techniques

Si la baguette existait sous diverses formes avant le XXe siècle, c’est durant cette période qu’elle a pris son apparence définitive. L’introduction de la farine blanche, de meilleurs systèmes de levée et de pétrissage, ainsi que des méthodes de cuisson optimisées ont permis de créer une pâte plus légère et une croûte plus croustillante. Ces avancées ont donné naissance à la baguette, qui s’est rapidement imposée comme un produit de consommation de masse.

La baguette et la Première Guerre mondiale

Un tournant important pour la popularité de la baguette a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. La nécessité de rationner les ressources alimentaires a conduit à une production de pain plus efficace et plus rapide, ce qui a favorisé la production de baguettes. Ces dernières, plus petites et plus faciles à transporter que les grandes miches traditionnelles, sont devenues un aliment pratique pour les soldats et les civils.

La Baguette de Pain dans la Culture Française

Un symbole national

Au fil des décennies, la baguette est devenue bien plus qu’un simple aliment : elle est devenue un symbole de l’identité et de la culture françaises. La manière de la porter sous le bras, le matin, dans les rues des villes et villages, est devenue un geste quotidien, presque sacré. La baguette incarne le savoir-faire artisanal des boulangers français, et elle est l’une des premières choses que l’on associe à la France, bien au-delà de ses frontières.

La baguette et les lois françaises

La baguette a également une place importante dans la législation française. En 1993, une loi a été adoptée pour réglementer la fabrication de la baguette de pain, en précisant qu’elle devait être faite uniquement de farine, d’eau, de levure et de sel, sans additifs chimiques. Cette réglementation vise à préserver la qualité et l’authenticité du produit. En 2018, l'UNESCO a même inscrit le « savoir-faire des boulangers » dans le patrimoine culturel immatériel de l’humanité, renforçant ainsi le caractère iconique de la baguette.

L’Artisanat de la Baguette Aujourd’hui

La baguette dans l'ère moderne

Aujourd’hui, la baguette est plus que jamais présente dans la vie quotidienne des Français. La mondialisation n'a pas effacé la tradition, et de nombreuses boulangeries continuent de produire des baguettes selon les méthodes artisanales. En parallèle, les nouvelles tendances alimentaires, comme les baguettes au levain ou à base de farines complètes, montrent l’évolution continue du produit, tout en respectant les traditions.

Les défis de l’industrie de la baguette

Cependant, l’industrie de la baguette fait face à plusieurs défis, notamment la concurrence des pains industriels et la montée en puissance de la boulangerie artisanale. Malgré cela, la baguette continue de résister, et la recherche de la meilleure baguette reste une quête permanente pour les boulangers français. Chaque région, chaque ville, chaque quartier a ses propres traditions en matière de baguette, ce qui contribue à la richesse de cette spécialité.

L’Héritage Vivant de la France

La baguette, aujourd’hui associée à l’image même de la France, possède une histoire fascinante qui reflète l’évolution sociale, économique et culturelle du pays. De ses origines dans les anciennes formes de pain à son statut d’icône nationale, la baguette est bien plus qu’un simple aliment : elle incarne l’art de vivre à la française. À travers ses différentes formes et variantes, la baguette demeure un lien fort entre le passé et le présent, et un symbole de la continuité des traditions en France.

En 1976, un vol spectaculaire secoue Nice et entre dans la légende sous le nom de "casse du siècle". Ce n’est pas un braquage classique, mais un coup minutieusement préparé, où une équipe de cambrioleurs dirigée par Albert Spaggiari perce les coffres de la Société Générale de Nice en passant par les égouts de la ville. L’audace et l’ingéniosité de ce vol le font entrer dans l’histoire, révélant une organisation exceptionnelle et un crime presque sans violence. Cet article revient sur les détails de cette affaire fascinante, depuis sa préparation jusqu’à l’évasion rocambolesque de son cerveau.

La préparation méticuleuse du casse

Albert Spaggiari, un personnage hors du commun

Albert Spaggiari, ancien militaire et photographe, est un homme qui ne passe pas inaperçu. Avec des convictions politiques radicales et un goût prononcé pour le risque, il est fasciné par les grandes aventures criminelles. En 1976, il élabore le plan d’un cambriolage hors norme, décidant de s’attaquer à la salle des coffres de la Société Générale de Nice.

Le plan : une infiltration par les égouts de Nice

Spaggiari et son équipe décident d’accéder à la salle des coffres en creusant un tunnel à partir des égouts de Nice. Ils élaborent minutieusement ce plan pendant plusieurs mois, étudiant les plans des égouts et préparant le matériel nécessaire pour percer les murs épais de la banque. Le plan repose sur une connaissance approfondie des sous-sols de la ville et une synchronisation parfaite.

Le casse du siècle

Une opération de plusieurs jours

Le 16 juillet 1976, Spaggiari et son équipe passent à l’action. Ils pénètrent dans la salle des coffres en creusant un trou dans le sol, et se retrouvent face à des centaines de coffres remplis de bijoux, d’argent et d’objets précieux. Ils opèrent dans la salle des coffres durant près de deux jours sans interruption, prenant le temps de fouiller chaque compartiment.

"Sans armes, ni haine, ni violence"

L’un des aspects marquants de ce vol est l’absence totale de violence. Spaggiari et ses complices n’ont pas recours aux armes et n’ont pas cherché à menacer qui que ce soit. Ils laissent même un message provocateur inscrit à la craie sur le mur de la salle des coffres : "Sans armes, ni haine, ni violence." Ce slogan devient le symbole de l’audace du casse et la signature d’un coup de maître.

Les répercussions du vol et l'enquête

Une somme astronomique dérobée

Au total, les cambrioleurs s’emparent de l’équivalent de plusieurs dizaines de millions de francs, une somme considérable pour l’époque. Le casse de Nice est immédiatement surnommé "le casse du siècle" par la presse, fascinée par l’audace de l’opération et le charisme de Spaggiari, dont l’identité sera rapidement révélée par les enquêteurs.

L’enquête policière et l’arrestation de Spaggiari

Malgré leur discrétion, Spaggiari et certains membres de son équipe finissent par être identifiés et arrêtés. La police découvre des indices qui mènent jusqu’à eux, et Albert Spaggiari est inculpé pour ce braquage. Cependant, il refuse de révéler le nom de ses complices et reste fidèle à un code de silence. Sa personnalité charismatique et son attitude défiante attirent l’attention des médias, qui suivent de près son procès.

La spectaculaire évasion de Spaggiari

Le coup d’éclat au tribunal

Au cours de son procès, Albert Spaggiari va orchestrer l’un des épisodes les plus rocambolesques de cette affaire. Le 10 mars 1977, alors qu’il est entendu par le juge, il simule un malaise pour détourner l’attention des gardes. Il saute alors par la fenêtre du tribunal et prend la fuite, se lançant dans une cavale spectaculaire.

Une cavale légendaire

La fuite de Spaggiari fait les gros titres, et malgré les recherches intensives de la police, il réussit à échapper à la capture. Sa cavale dure jusqu’à sa mort en 1989, sans que la police ne réussisse à mettre la main sur lui. Il continue, durant sa fuite, de fasciner le public par ses déclarations provocatrices et son refus de se rendre, renforçant ainsi sa légende.

L’impact et l’héritage de l’affaire des égouts du paradis

Un coup qui marque les esprits et l’histoire du crime

Le casse de Nice reste dans les mémoires comme l’un des vols les plus audacieux et spectaculaires de l’histoire. L’absence de violence et la méthode employée, qui combine intelligence et maîtrise technique, en font un exploit salué presque comme une prouesse par certains. Cette affaire devient un mythe dans l’histoire criminelle française.

Les changements dans la sécurité bancaire

L’affaire des égouts du paradis entraîne une révision des systèmes de sécurité dans les banques françaises. Le casse met en évidence la vulnérabilité de certaines institutions financières et pousse les établissements bancaires à renforcer leurs dispositifs de sécurité, notamment dans les sous-sols et les salles des coffres.

L’incroyable vol de la Société Générale de Nice

L’affaire des égouts du paradis reste un symbole de l’audace et de l’ingéniosité d’un groupe de cambrioleurs ayant mené à bien l’un des casses les plus célèbres de l’histoire. Albert Spaggiari, figure controversée, est devenu malgré lui une icône du crime organisé, et son évasion spectaculaire a achevé de le transformer en personnage légendaire. Ce casse a non seulement marqué l’histoire de Nice, mais a également influencé durablement les pratiques de sécurité bancaire, laissant une empreinte durable dans l’imaginaire collectif.

En 1971, la France est le théâtre d'une lutte historique pour le droit à l'avortement. À cette époque, l'avortement est toujours illégal, et des milliers de femmes subissent des avortements clandestins dans des conditions souvent dangereuses. Avec le Manifeste des 343, signé par des personnalités et des anonymes, un vent de révolte souffle sur le pays. Ce manifeste marque le début d'un mouvement décisif qui mènera à la légalisation de l'avortement quelques années plus tard. Cet article revient sur cette bataille emblématique pour les droits des femmes et les étapes qui ont jalonné ce parcours vers la liberté reproductive.

Le contexte social et juridique des années 70

La loi et la répression de l’avortement

En 1971, l’avortement est interdit en France depuis la loi de 1920, qui punit sévèrement les interruptions de grossesse et même la promotion de la contraception. Les femmes n’ont pas le droit de disposer de leur corps et risquent l’emprisonnement en cas d’avortement. Cette loi archaïque reflète une société encore très conservatrice en matière de droits des femmes.

La montée des revendications féministes

À la fin des années 60 et au début des années 70, les mouvements féministes prennent de l’ampleur en France. Inspirés par les luttes sociales aux États-Unis et dans d'autres pays, des militantes françaises réclament une égalité réelle entre hommes et femmes, notamment dans le domaine du droit à disposer de son corps. Ces militantes vont jouer un rôle central dans la bataille pour la légalisation de l’avortement.

Le Manifeste des 343, un acte de rébellion

Le texte audacieux du manifeste

Le 5 avril 1971, un manifeste, publié dans le journal Le Nouvel Observateur, fait l’effet d’une bombe. Intitulé "Je me suis fait avorter", ce texte est signé par 343 femmes qui déclarent publiquement avoir eu recours à un avortement illégal. Ce geste, audacieux et risqué, vise à briser le tabou et à dénoncer l’injustice de la loi de 1920.

La mobilisation des célébrités et des anonymes

Parmi les signataires du manifeste figurent des célébrités comme Simone de Beauvoir, Françoise Sagan et Catherine Deneuve. Leur prise de position attire l’attention des médias et du grand public, donnant une visibilité sans précédent à la question de l’avortement. Cet engagement courageux incite de nombreuses autres femmes anonymes à se joindre à la lutte et à exiger le droit de choisir.

La riposte de la société et les controverses

La réaction de la classe politique et de l’Église

Le manifeste suscite des réactions vives de la part des autorités et de l’Église catholique, qui condamnent fermement cette initiative. Des politiciens conservateurs accusent les signataires de dégrader les valeurs morales de la société française. La réprobation de l’Église, très influente à cette époque, renforce l’opposition, mais aussi la détermination des militantes à poursuivre leur combat.

La mobilisation de la population et des associations

Face aux critiques, des associations comme le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception (MLAC) se mobilisent pour soutenir les femmes. Ces associations organisent des rassemblements, distribuent des informations et soutiennent les femmes souhaitant avorter, en organisant des voyages dans des pays où l’avortement est autorisé. La bataille devient alors celle de l’ensemble de la société, avec un soutien croissant des citoyens.

Les batailles juridiques et les procès médiatisés

Les procès de militantes et médecins

En parallèle, des procès de médecins pratiquant des avortements illégaux sont largement médiatisés et créent un choc dans la société française. Ces procès mettent en lumière la réalité des avortements clandestins et les souffrances des femmes. Ils contribuent à sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’un changement législatif.

La résistance des femmes face à la loi

Malgré la répression, des femmes continuent de se faire avorter clandestinement, au péril de leur santé. Le mouvement féministe s'intensifie pour soutenir celles qui risquent l’emprisonnement ou des complications médicales graves. Les militantes organisent des collectes de fonds pour aider les femmes en difficulté et plaident en faveur de la liberté de choisir.

Les avancées et la victoire législative

L’arrivée de Simone Veil et la préparation de la loi

En 1974, Simone Veil, nommée ministre de la Santé, prend la décision de préparer une loi pour légaliser l’avortement. Forte de sa propre expérience de militante pour les droits des femmes, elle entreprend de convaincre les parlementaires du bien-fondé de cette réforme. Son courage et son engagement feront d'elle une figure emblématique de cette lutte.

Le vote de la loi Veil et l'avènement de la liberté reproductive

Après de longs débats et une opposition farouche, la loi est votée en 1975, autorisant l’avortement sous certaines conditions. Cette victoire symbolique marque une avancée majeure dans les droits des femmes et ouvre la voie à une société plus égalitaire. La loi Veil est aujourd'hui considérée comme une étape cruciale dans l’histoire des droits humains en France.

Héritage et impact de la bataille de 1971

Une prise de conscience collective

L’année 1971 a marqué une prise de conscience collective autour des droits des femmes et de la question de l’avortement. Les mobilisations de cette époque ont joué un rôle essentiel pour sensibiliser le public aux injustices subies par les femmes, et ont contribué à transformer les mentalités.

Les luttes féministes contemporaines

L’héritage de cette bataille pour l’avortement continue de résonner dans les luttes féministes contemporaines. Les militantes d’aujourd’hui rendent hommage à celles qui se sont battues en 1971, et s'inspirent de leur courage pour défendre les droits acquis, tout en luttant contre les menaces qui pèsent encore sur la liberté de choix dans le monde entier.

Une lutte courageuse a marqué les esprits

L'année 1971 reste gravée dans l’histoire comme le point de départ d’un combat décisif pour les droits des femmes en France. Avec le Manifeste des 343 et les mobilisations qui ont suivi, les féministes ont permis une avancée historique vers la liberté de choix. Cette lutte courageuse a marqué les esprits et continue d’inspirer les générations actuelles, rappelant que les droits acquis ne sont jamais définitivement acquis et qu'il faut rester vigilant pour les préserver.

L’introduction de la pilule contraceptive en France, au tournant des années 1960 et 1970, marque une révolution dans la vie des femmes et dans la société française. Ce petit comprimé, au-delà de sa fonction contraceptive, devient un symbole de liberté et d’émancipation, permettant aux femmes de prendre le contrôle de leur corps et de leurs choix de vie. Cet article explore l’histoire de la pilule en France, son impact sur la condition féminine, et les débats qu’elle a suscités dans un pays encore attaché à des valeurs traditionnelles.

L’arrivée de la pilule et le contexte historique

Le début de la révolution sexuelle en Europe et aux États-Unis

Dans les années 1960, un vent de liberté souffle sur les pays occidentaux, avec l’émergence de mouvements prônant l’égalité des sexes et l’émancipation individuelle. Aux États-Unis, la pilule est autorisée dès 1960, et elle devient rapidement un moyen pour les femmes de maîtriser leur vie reproductive. Cette révolution des mœurs influence la société française, où les débats sur la contraception et les droits des femmes prennent de l’ampleur.

La loi Neuwirth et la légalisation de la contraception

En 1967, après de nombreux débats, la loi Neuwirth est adoptée en France, autorisant enfin la contraception. Cette loi est un tournant dans la société française, bien qu’elle rencontre de vives oppositions, notamment de la part de l’Église et des milieux conservateurs. Toutefois, il faudra attendre 1972 pour que la loi entre véritablement en application, marquant le début d’une nouvelle ère pour les droits des femmes en France.

Les premiers pas de la pilule en France

La diffusion progressive de la pilule

Après 1967, la pilule contraceptive commence à être prescrite en France, mais son utilisation reste minoritaire au début. Les médecins, souvent influencés par leurs propres croyances et par des préjugés culturels, sont parfois réticents à la prescrire. De plus, la pilule est encore chère, limitant son accès aux femmes de classes sociales modestes.

La résistance des milieux conservateurs et religieux

L’arrivée de la pilule en France suscite un vif débat, notamment au sein de l’Église catholique qui dénonce ce qu’elle considère comme une atteinte aux valeurs familiales et à la sacralité de la vie. Dans les milieux conservateurs, la contraception est perçue comme une menace pour l’ordre moral et social, rendant difficile l’acceptation générale de la pilule dans la société française.

La pilule et l’émancipation féminine

Le contrôle de la natalité : une révolution pour les femmes

La pilule apporte aux femmes une liberté nouvelle, leur permettant de choisir quand et si elles souhaitent avoir des enfants. Pour la première fois, les femmes peuvent planifier leur vie de manière autonome, sans craindre les grossesses non désirées, ce qui leur permet de se projeter davantage dans des carrières professionnelles ou des études longues.

Une redéfinition des relations entre hommes et femmes

Avec la possibilité de contrôler leur fécondité, les femmes commencent à se libérer de la pression sociale liée à la maternité et au mariage. Les relations de couple évoluent, les femmes gagnant en indépendance, ce qui bouleverse les normes de genre et redéfinit les rôles au sein de la famille.

Les mouvements féministes et la lutte pour les droits reproductifs

La mobilisation des mouvements féministes des années 1970

Les années 1970 voient l’émergence de mouvements féministes en France qui militent pour une égalité réelle entre les sexes et pour le droit à l’avortement. Le Mouvement pour la libération de l’avortement et de la contraception (MLAC), fondé en 1973, organise des campagnes de sensibilisation et de soutien aux femmes souhaitant accéder à la contraception et à l’avortement.

La pilule, un symbole d’émancipation et de liberté individuelle

Pour les militantes féministes, la pilule incarne la liberté des femmes et leur droit à disposer de leur corps. Elle devient un symbole d’émancipation, au même titre que le droit de vote ou le droit au travail. Les féministes mettent en avant l’importance de garantir un accès facile et sans restriction à la contraception pour toutes les femmes.

La légalisation de l’avortement en 1975 et ses implications

La loi Veil et la reconnaissance des droits reproductifs

En 1975, après un combat intense, la ministre de la Santé Simone Veil fait voter la loi légalisant l’avortement en France. Cette loi, perçue comme un prolongement des avancées permises par la pilule, représente une victoire pour les droits des femmes et un jalon dans la reconnaissance de leur autonomie.

Vers une société plus égalitaire

Avec la légalisation de l’avortement, la société française reconnaît enfin le droit des femmes à maîtriser leur vie reproductive. Ce cadre législatif, ajouté à la contraception, permet aux femmes d’envisager des parcours de vie en dehors des schémas traditionnels, accélérant les changements sociaux en faveur de l’égalité des sexes.

L’héritage de la pilule dans la société française contemporaine

La normalisation de la contraception et l’évolution des mentalités

Aujourd’hui, la contraception fait partie intégrante de la vie des femmes en France, et la pilule est l’un des moyens les plus utilisés. Les mentalités ont évolué, et le contrôle de la fécondité est devenu un droit fondamental, reconnu et soutenu par les politiques publiques.

Les nouvelles questions de santé et de choix contraceptifs

Si la pilule a été au cœur des luttes féministes dans les années 1960 et 1970, des questionnements émergent aujourd’hui autour de ses effets sur la santé. De nouvelles formes de contraception sont explorées, et les débats sur la santé des femmes et leur choix en matière de contraception continuent d’évoluer.

Un tournant pour les droits des femmes

La pilule contraceptive a marqué une avancée décisive pour la liberté et les droits des femmes en France. Ce progrès, acquis grâce aux luttes féministes, a non seulement transformé la condition féminine, mais a aussi permis des changements profonds dans la société. L’accès à la contraception, en offrant aux femmes la possibilité de décider de leur vie, reste un pilier de l’égalité des sexes et de l’autonomie individuelle.

L’Ordre des Templiers, fondé au début du XIIe siècle, fascine depuis des siècles. Guerriers pieux ou puissants financiers, détenteurs de secrets ou victimes d’intrigues, les Templiers ont laissé une empreinte durable dans l’histoire et l’imaginaire collectif. Leur ascension rapide, suivie d’une chute brutale, a engendré de nombreuses légendes, certaines les associant même au Saint Graal et à des trésors cachés. Mais qu’en est-il réellement ? Cet article explore les faits historiques et démystifie certaines croyances pour révéler la vérité sur les Templiers.

Les origines et la mission des Templiers

La naissance de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ

Les templiers, initialement appelés les « Pauvres Chevaliers du Christ », sont fondés en 1119 à Jérusalem par Hugues de Payns. Leur mission première est de protéger les pèlerins chrétiens en Terre Sainte, souvent attaqués lors de leur voyage.

Une mission militaire et religieuse

Les Templiers sont à la fois des moines et des soldats, vivant sous une règle stricte inspirée par la foi chrétienne et la discipline militaire. Leur double mission en fait un ordre unique, rapidement soutenu par l’Église et les souverains européens.

La montée en puissance des Templiers

La richesse et l’influence croissante de l’ordre

Grâce aux donations des nobles européens, les Templiers acquièrent des terres, des châteaux et des richesses considérables. Ils développent un réseau financier sophistiqué, offrant même des services bancaires aux rois et aux pèlerins. Leur influence s’étend à travers toute l’Europe et jusqu’au Moyen-Orient.

La participation aux croisades et les victoires militaires

Les Templiers jouent un rôle essentiel dans les croisades, protégeant les États latins de Terre Sainte et participant à des batailles décisives. Leur bravoure sur le champ de bataille renforce leur prestige, mais leurs pertes s’accumulent aussi au fil des années, contribuant à affaiblir l’ordre.

Le mystère et les légendes entourant les Templiers

Les Templiers et le Saint Graal

Les Templiers sont souvent associés au Saint Graal, la coupe sacrée que Jésus aurait utilisée lors de la Cène. Cette légende, popularisée au Moyen Âge et dans la littérature contemporaine, prête aux Templiers des connaissances ésotériques et des secrets religieux.

Les mythes du trésor et des connaissances secrètes

Après la dissolution de l’ordre, des rumeurs circulent selon lesquelles les Templiers auraient caché un trésor immense et des manuscrits secrets. Ce mythe alimente de nombreuses théories et expéditions, sans qu’aucune preuve tangible n’ait été trouvée.

La chute des Templiers

Le rôle du roi Philippe le Bel

Le roi Philippe IV de France, en difficulté financière, convoite la richesse des Templiers. Le vendredi 13 octobre 1307, il ordonne l’arrestation des membres de l’ordre en France, les accusant d’hérésie, de sorcellerie et de diverses pratiques immorales. Cette action marque le début de la fin pour les Templiers.

Le procès et la fin de l’ordre

Les Templiers sont soumis à des interrogatoires et des tortures afin de leur faire avouer des crimes souvent infondés. En 1312, sous la pression de Philippe le Bel, le pape Clément V dissout officiellement l’Ordre des Templiers. En 1314, Jacques de Molay, le dernier grand maître, est brûlé vif, mettant ainsi un terme brutal à l’ordre.

L’héritage et la légende des Templiers aujourd’hui

La fascination moderne pour les Templiers

L’histoire des Templiers inspire des théories et des œuvres de fiction, des romans aux films, qui renforcent l’aura mystérieuse de l’ordre. Les francs-maçons et autres groupes modernes revendiquent souvent une filiation spirituelle avec les Templiers, bien qu’aucune connexion historique directe n’existe.

L’influence historique des Templiers

L’Ordre des Templiers, malgré sa disparition brutale, a laissé un héritage dans l’histoire des ordres militaires et des institutions financières européennes. Leur modèle inspirera d’autres ordres militaires et contribuera à la création des bases de la finance moderne.

Un empire de richesse et de mystère

Les Templiers, véritables soldats de Dieu et gestionnaires d’un immense patrimoine, ont joué un rôle clé dans l’histoire médiévale. Si leur fin tragique a alimenté de nombreux mythes, les recherches historiques récentes nous permettent de mieux comprendre leur véritable impact. Entre dévouement religieux et enjeux politiques, la vérité sur les Templiers est une histoire complexe, où la réalité rejoint parfois la légende.

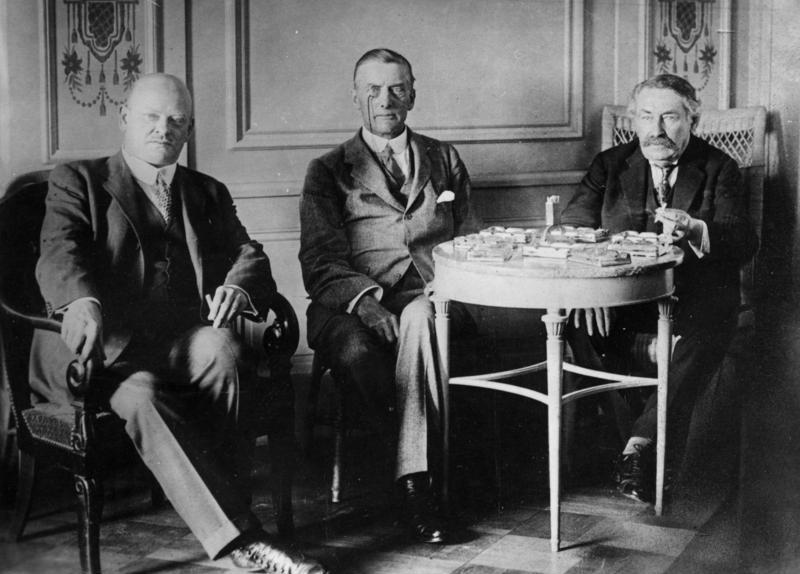

En 2025, nous célébrerons le centenaire de la Conférence de Locarno, un événement diplomatique majeur qui a joué un rôle essentiel dans la stabilisation de l'Europe après la Première Guerre mondiale. La conférence, qui s'est tenue en octobre 1925 dans la ville suisse de Locarno, a marqué un tournant dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres. Elle a jeté les bases d'un climat de coopération et de confiance entre les grandes puissances européennes, tout en essayant de garantir la paix et la sécurité collective. Cet article revient sur les enjeux, les accords et l'héritage de cet événement marquant, et propose une réflexion sur sa pertinence un siècle plus tard.

Contexte historique de la Conférence de Locarno

L’Europe après la Première Guerre mondiale

La Première Guerre mondiale a laissé l’Europe dans un état de chaos, avec des tensions géopolitiques exacerbées et des économies dévastées. Le traité de Versailles de 1919, qui avait officiellement mis fin à la guerre, avait créé un climat de ressentiment, en particulier en Allemagne, où le sentiment d’humiliation prédominait. L'Europe était donc plongée dans une atmosphère de méfiance et de divisions profondes.

La montée des initiatives pour la paix

Dans les années qui ont suivi, plusieurs initiatives pour rétablir la stabilité internationale ont émergé. Le pacte de la Société des Nations (SDN) avait pour but de promouvoir la paix, mais il s'est avéré insuffisant pour régler les problèmes complexes de frontières et de sécurité en Europe. La Conférence de Locarno visait à combler ces lacunes en offrant un cadre diplomatique pour consolider la sécurité européenne.

Les principaux acteurs et objectifs de la Conférence

Les puissances présentes à Locarno

La Conférence de Locarno a réuni plusieurs puissances européennes majeures, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ces nations avaient toutes un intérêt particulier à garantir la paix en Europe, mais elles avaient aussi des préoccupations propres, notamment en matière de sécurité des frontières et de réparations de guerre.

Les objectifs diplomatiques de la conférence

L’objectif principal de la conférence était de normaliser les relations entre la France et l’Allemagne, les deux grandes rivales européennes. Il s'agissait de trouver un compromis qui garantirait la sécurité des frontières, en particulier celles de l’Allemagne avec la France et la Belgique, tout en permettant à l’Allemagne de réintégrer le concert des nations européennes.

Les accords de Locarno et leurs implications

Le Pacte rhénan et la sécurisation des frontières

L'un des accords centraux de la Conférence de Locarno fut le Pacte rhénan, qui garantissait la démilitarisation de la Rhénanie et la reconnaissance des frontières occidentales de l'Allemagne. Ce pacte offrait des garanties de sécurité à la France et à la Belgique, tout en apaisant les craintes allemandes d'une future invasion.

Les accords bilatéraux avec la Pologne et la Tchécoslovaquie

En plus du Pacte rhénan, des accords bilatéraux furent conclus entre l’Allemagne et ses voisins de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Cependant, ces accords étaient moins solides, car l'Allemagne refusa de garantir ses frontières orientales de manière aussi ferme que celles avec la France et la Belgique.

La réintégration de l'Allemagne dans la diplomatie européenne

Un autre résultat majeur de la Conférence fut le retour de l’Allemagne sur la scène diplomatique internationale. L'Allemagne fut invitée à rejoindre la Société des Nations en 1926, ce qui marqua une étape symbolique vers la normalisation de ses relations avec les autres puissances européennes.

L’héritage de la Conférence de Locarno

Les années de stabilité relative en Europe

La période qui suivit la Conférence de Locarno fut marquée par un court moment de stabilité en Europe. Les accords de Locarno apportèrent une certaine détente dans les relations franco-allemandes et renforcèrent la coopération diplomatique entre les grandes puissances. Cependant, cette stabilité s’avéra fragile et de courte durée.

L'effondrement de l'esprit de Locarno dans les années 1930

Avec la montée du nazisme en Allemagne et la politique expansionniste d'Hitler, les accords de Locarno perdirent rapidement leur pertinence. En 1936, lorsque l'Allemagne remilitarisa la Rhénanie, en violation directe du pacte signé à Locarno, les espoirs de maintenir une paix durable en Europe s'effondrèrent.

Le Centenaire de Locarno : Réflexion sur un héritage complexe

Un modèle de diplomatie multilatérale

Un siècle après Locarno, l'événement est souvent perçu comme un modèle de diplomatie multilatérale, qui a tenté de répondre aux défis de la sécurité collective à une époque de profonds bouleversements. Malgré ses limites, la Conférence de Locarno reste un exemple d’effort pour instaurer une paix durable à travers la coopération internationale.

Les leçons à tirer pour le présent

Le centenaire de la Conférence de Locarno offre une occasion de réfléchir sur les leçons que cet événement peut offrir au monde contemporain. À une époque où les tensions géopolitiques sont de nouveau vives, notamment en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, l'idée d'une diplomatie préventive et de sécurité collective prend une nouvelle résonance.

La sécurité collective et le respect des frontières

La Conférence de Locarno représente une tentative ambitieuse de construire un nouvel ordre international fondé sur la coopération, la sécurité collective et le respect des frontières. Bien que ses succès aient été partiels et de courte durée, son centenaire nous invite à réexaminer l’importance des efforts diplomatiques dans la prévention des conflits et à tirer des enseignements pour relever les défis contemporains de la paix et de la sécurité internationales.

Lancée en 1961, la Renault 4, communément appelée la "4L", est bien plus qu'une simple voiture. Ce modèle populaire a marqué des générations d'automobilistes, devenant un véritable symbole de liberté et de simplicité. Connue pour sa polyvalence, sa robustesse et son faible coût, la 4L a conquis des millions de conducteurs à travers le monde et est restée en production pendant plus de trois décennies. Cet article retrace l’histoire fascinante de ce véhicule iconique et explique comment il est devenu une légende de l’automobile.

La genèse de la 4L : une voiture pour tous

- Le contexte de l'après-guerre

Dans les années 1950, la France est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le besoin d'une voiture accessible, polyvalente et simple devient évident. La Renault 4L est conçue en réponse à ce besoin, visant à concurrencer des modèles populaires comme la Citroën 2CV. Elle devait être à la fois fonctionnelle pour les zones rurales et pratique pour les citadins.

- Les débuts du projet

L'ingénieur Pierre Dreyfus, directeur général de Renault, lance le projet en 1956 avec un objectif clair : créer une voiture populaire universelle, capable de transporter des personnes et des marchandises avec facilité. La Renault 4, surnommée la "4L", est dévoilée en 1961 au Salon de l'Automobile de Paris, et son succès est immédiat.

Une révolution dans le design automobile

- Un design pratique et innovant

La 4L présente des caractéristiques novatrices pour l'époque. Elle est la première voiture à traction avant de Renault et possède une suspension souple qui s’adapte à tout type de terrain. Sa conception simple mais fonctionnelle inclut un hayon arrière, une nouveauté qui permet un accès facile au coffre et en fait un véhicule idéal pour le transport de marchandises.

- Une voiture modulable

La 4L est conçue pour répondre aux besoins de tous. Avec ses sièges amovibles, elle peut être configurée en version utilitaire ou familiale. Elle devient vite la voiture préférée des artisans, des agriculteurs, des jeunes conducteurs et des familles grâce à son espace intérieur généreux et sa modularité. Son moteur simple et robuste permet une maintenance facile, ce qui renforce sa popularité.

La conquête du monde : un succès international

- Un modèle mondialement apprécié

Le succès de la 4L dépasse rapidement les frontières françaises. Elle est exportée dans plus de 100 pays et produite sous licence dans de nombreux autres, dont l’Espagne, le Maroc et l’Argentine. Sa robustesse et sa capacité à s'adapter à différents climats et routes font d'elle un modèle prisé dans les zones rurales et les pays en développement.

- Des versions pour tous les usages

Au fil des années, de nombreuses versions de la 4L voient le jour : de la fourgonnette à la version camping-car, en passant par des modèles spéciaux pour l’armée ou les pompiers. La Renault 4L devient une voiture caméléon, capable de s’adapter à toutes les situations et besoins.

L'aventure de la 4L : rallyes et défis

- La 4L et le 4L Trophy

La 4L ne s’est pas contentée de rouler sur les routes d'Europe. Elle est également devenue une icône dans le monde du rallye, notamment grâce au célèbre 4L Trophy. Ce rallye étudiant, qui traverse le désert marocain, met en avant la robustesse et la fiabilité du véhicule. Chaque année, des centaines d'étudiants s'aventurent dans cette course humanitaire, renforçant la légende de la 4L comme un véhicule capable de braver les conditions les plus difficiles.

- Des expéditions mémorables

La Renault 4L a également été utilisée pour de nombreuses expéditions à travers le monde. Sa simplicité mécanique et sa capacité à affronter des terrains difficiles en font un véhicule de choix pour des aventuriers. Des récits de voyages traversant l’Afrique, l’Amérique du Sud ou les steppes d’Asie montrent que la 4L n’a rien à envier aux 4x4 modernes en matière d’endurance.

Une légende intemporelle : la 4L aujourd'hui

- La fin de la production et l’héritage laissé

En 1992, après plus de 8 millions d’exemplaires vendus, la production de la Renault 4L s’arrête. Mais loin de disparaître, la 4L reste un modèle culte pour de nombreux passionnés. Des clubs de collectionneurs existent partout dans le monde, et des rassemblements annuels réunissent des centaines de propriétaires.

- Une voiture de collection prisée

Aujourd’hui, la 4L est recherchée par les collectionneurs et les amateurs de véhicules rétro. Sa simplicité, son esthétique unique et son héritage en font une pièce de choix pour les passionnés d’automobile. Restaurer une 4L est devenu un passe-temps pour de nombreux amoureux de voitures anciennes, qui souhaitent préserver cette icône de l’histoire automobile française.

Symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française

La Renault 4L a marqué l’histoire par sa simplicité, son ingéniosité et sa polyvalence. Véritable phénomène culturel, elle a accompagné des millions de personnes à travers le monde, aussi bien sur les routes de campagne que dans les grandes villes. Plus qu’une simple voiture, la 4L est devenue un symbole de liberté, d’aventure et d’ingéniosité à la française. Son épopée continue de résonner dans le cœur des automobilistes, faisant d’elle une légende indéfectible du patrimoine automobile.

Le Mont-Saint-Michel, avec son abbaye majestueuse perchée au sommet d'un îlot rocheux au milieu d’une vaste baie, est l’un des symboles les plus emblématiques de la France. Ce site extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire chaque année des millions de visiteurs du monde entier. Entre son histoire fascinante, son architecture unique et son environnement naturel spectaculaire, le Mont-Saint-Michel représente un véritable trésor du patrimoine culturel et religieux français. Cet article vous invite à découvrir les mystères et l’héritage de ce lieu exceptionnel.

Histoire du Mont-Saint-Michel : des origines à nos jours

Une fondation légendaire

La légende raconte que l'archange Saint Michel serait apparu à l'évêque Aubert d'Avranches en 708, lui demandant de construire un sanctuaire en son honneur sur un îlot rocheux au milieu de la baie. Malgré les difficultés, une première église est édifiée, marquant le début de ce lieu de culte unique. Au fil des siècles, le site s’est transformé en une véritable abbaye fortifiée, capable de résister aux invasions et aux marées.

L'évolution architecturale à travers les siècles

L'architecture du Mont-Saint-Michel a évolué au fil du temps, passant de simples structures en bois à une abbaye gothique de renommée mondiale. Du XIe au XVIe siècle, l’abbaye fut agrandie et embellie avec des bâtiments religieux, des tours défensives, et des fortifications pour résister aux attaques, notamment pendant la guerre de Cent Ans. Cet ensemble médiéval est un véritable chef-d'œuvre d’ingénierie, alliant spiritualité et défense.

Un site religieux et spirituel majeur

Un centre de pèlerinage millénaire

Depuis sa fondation, le Mont-Saint-Michel est un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens. Des milliers de pèlerins ont traversé les sables mouvants pour venir prier au sommet de l’abbaye. Le chemin de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel, connu sous le nom de "Chemin des Anges", demeure un parcours spirituel emprunté par de nombreux fidèles.

L'influence spirituelle de l'abbaye