Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Les Grandes Guerres

Le 30 avril 1945 marque l’un des tournants les plus symboliques du XXe siècle : la mort d’Adolf Hitler, dictateur du Troisième Reich. Retranché dans son bunker souterrain à Berlin, alors que la ville est assiégée par les forces soviétiques, Hitler met fin à ses jours. Cet acte désespéré clôt un règne marqué par la guerre, le génocide et la terreur. Ce jour-là, l’Histoire bascule définitivement, scellant la fin du nazisme en Europe.

Un Contexte de Fin du Monde dans les Ruines de Berlin

L’encerclement de la capitale allemande

À la fin d’avril 1945, Berlin est encerclée par l’Armée rouge. Les forces allemandes sont en déroute sur tous les fronts. La ville est en ruines sous les bombardements incessants, et la population civile endure les souffrances de la guerre totale. Le bunker de la chancellerie, le Führerbunker, devient le dernier refuge du dictateur et de ses proches collaborateurs.

Un dictateur coupé du monde

Adolf Hitler vit ses derniers jours dans un isolement psychologique et physique. Retranché à 8,5 mètres sous terre, il refuse toute reddition malgré les appels pressants de ses généraux. Déconnecté de la réalité, il croit encore à des contre-offensives fantasmées. Son monde s’effondre, mais il s’accroche jusqu’au bout à l’idée d’un Reich millénaire.

Le Suicide : Un Dernier Geste de Contrôle

Le 30 avril 1945, à 15h30

Ce jour-là, Hitler met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête après avoir ingéré du cyanure. À ses côtés, Eva Braun, qu’il avait épousée la veille dans une cérémonie intime, choisit également le suicide. Ils avaient rédigé un testament politique, où Hitler accusait les Juifs et les bolcheviks de la guerre, refusant toute responsabilité.

Les ordres posthumes et la crémation

Conformément à ses instructions, leurs corps sont aspergés d’essence et brûlés dans le jardin de la chancellerie pour éviter toute exhibition publique, à l’image de celle de Mussolini quelques jours auparavant. Les restes calcinés seront retrouvés par les Soviétiques, mais l’annonce de sa mort ne sera rendue publique que plusieurs jours plus tard.

Une Mort Qui Marque la Fin du Troisième Reich

Les conséquences immédiates

Le suicide d’Hitler précipite l’effondrement du régime nazi. Le 1er mai, Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, se suicide à son tour avec sa femme, après avoir assassiné leurs six enfants. Le 2 mai, Berlin capitule. Le 8 mai, la reddition sans condition de l'Allemagne est signée. Le monde entre dans une nouvelle ère.

L’impact psychologique mondial

La nouvelle de la mort de Hitler provoque une onde de choc. Pour les Alliés, c’est la fin d’un cauchemar, mais aussi le début des interrogations sur l’avenir de l’Allemagne. En URSS, Staline doute de la véracité de la mort du dictateur et fait poursuivre les investigations pendant des années. Pour les peuples occupés et les survivants de la Shoah, c’est un soulagement mêlé d’amertume : le tyran échappe au jugement.

Un Suicide Qui Ne Lave Pas les Crimes

Le poids de l’histoire

Hitler est responsable de la Seconde Guerre mondiale, qui fit plus de 60 millions de morts, et de la Shoah, qui coûta la vie à six millions de Juifs. Son suicide, loin de lui offrir une quelconque rédemption, souligne sa lâcheté à affronter les conséquences de ses actes. Il reste l’un des symboles les plus noirs de l’histoire de l’humanité.

Les procès de Nuremberg : la justice en héritage

Même absent, Hitler est omniprésent dans les procès de Nuremberg à partir de novembre 1945. Ses proches collaborateurs sont jugés et certains exécutés. Le monde découvre alors l’ampleur des crimes nazis : camps de concentration, expériences médicales, exterminations de masse.

Une Page Sombre Qui Ne Doit Jamais Être Tournée

La mémoire collective en vigilance

La date du 30 avril 1945 demeure un rappel solennel des dangers du totalitarisme, de la propagande et de l’idéologie raciste. Les musées, les films, les ouvrages d’histoire et les témoignages perpétuent la mémoire des victimes et rappellent l’ampleur du mal qu’un seul homme, avec un appareil d'État à sa solde, peut engendrer.

Citations et réflexions

Winston Churchill déclara : « La guerre est gagnée, mais la paix ne l’est pas encore. » Cette phrase illustre le long chemin vers la reconstruction et la réconciliation après l’effondrement du nazisme. Aujourd’hui encore, l’image du Führerbunker reste celle d’un lieu maudit, symbole de la chute d’un empire bâti sur la haine et la peur.

Une Fin à la Hauteur de son Régime : Obscure, Violente, Désespérée

La mort d’Adolf Hitler, dans le huis clos du Führerbunker, incarne la fin d’un régime déshumanisé. Elle ne peut être vue ni comme un soulagement, ni comme une punition, mais comme l’ultime manifestation d’un dictateur refusant jusqu’au bout la responsabilité de ses crimes. Le 30 avril 1945 n’est pas seulement une date historique : c’est un avertissement éternel pour les générations futures.

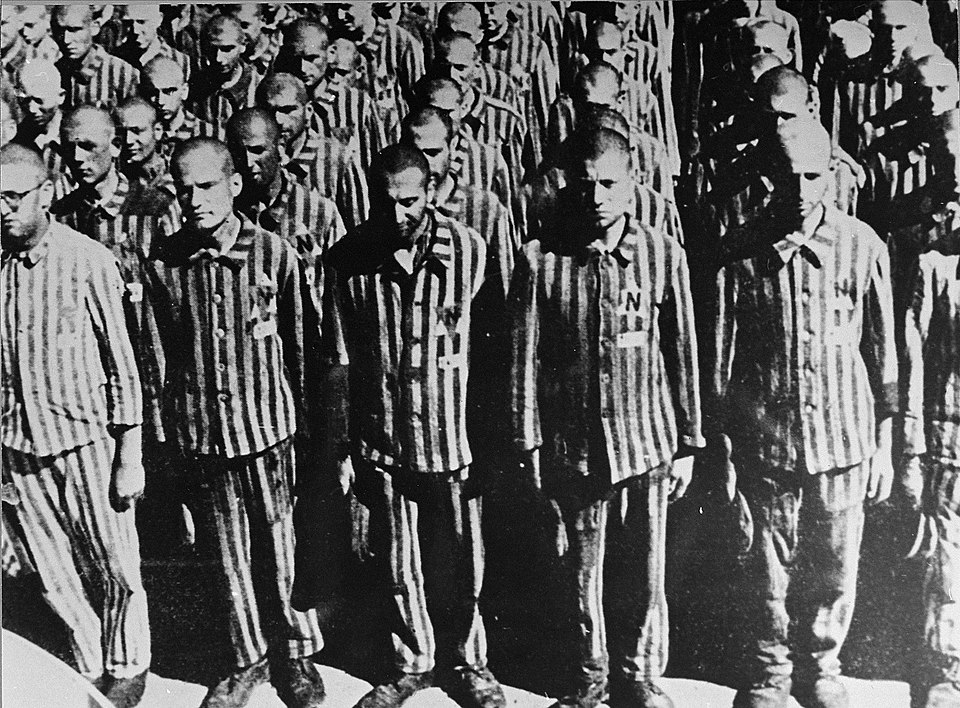

Le 29 avril 1945, à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, les troupes américaines libéraient le camp de concentration de Dachau, en Allemagne. Cet événement marqua un tournant historique, révélant au monde entier l'ampleur des horreurs du régime nazi. Retour sur une journée mémorable, symbole de la lutte contre la barbarie.

Dachau : premier camp de concentration nazi

La création de Dachau

Fondé en mars 1933, Dachau fut le premier camp de concentration mis en place par le régime nazi. Destiné initialement aux opposants politiques, il devint rapidement un modèle pour les futurs camps. Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich, le présenta comme "l'école de la violence".

L'évolution du camp au fil des années

Avec l'expansion de la politique antisémite nazie, Dachau accueillit non seulement des prisonniers politiques, mais aussi des Juifs, des Tziganes, des homosexuels, et toute personne considérée comme "ennemie" du Reich. Les conditions de vie étaient effroyables : travail forcé, expériences médicales, exécutions sommaires, famine et maladies.

Le contexte militaire en avril 1945

L'écroulement du Troisième Reich

Au printemps 1945, l'Allemagne nazie est en pleine désintégration. Berlin est encerclée par les Soviétiques, et les forces alliées occidentales avancent rapidement à l'ouest. La Bavière, où se trouve Dachau, est l'une des dernières régions encore sous contrôle nazi.

Les avancées américaines

La 7ème armée américaine, sous le commandement du général Patch, approche de Munich. Le 42ème et le 45ème divisions d'infanterie reçoivent pour mission de libérer la région, sans savoir encore ce qu'ils vont y découvrir.

La libération de Dachau

L'arrivée des soldats américains

Le matin du 29 avril 1945, les troupes américaines pénètrent dans le camp de Dachau. Ce qu'ils trouvent dépasse l'horreur : des milliers de corps entassés, des prisonniers à l'agonie, des charniers improvisés. Les soldats, choqués, doivent rapidement improviser des soins d'urgence pour les survivants.

Une réaction humaine et militaire

Face à la découverte de telles atrocités, certains soldats américains exécutent sommairement des gardiens SS capturés sur place. Cet épisode, connu sous le nom de "massacre de Dachau", reste controversé mais compréhensible au regard de l'état psychologique des libérateurs.

Témoignages poignants

Beaucoup de soldats et de survivants ont livré leurs souvenirs. Le lieutenant William Cowling, par exemple, raconte : « Je n'avais jamais vu ça, je n'étais pas préparé. C'était une scène de cauchemar ». Les images de la libération, diffusées peu après, marqueront durablement l'opinion publique mondiale.

Les conséquences de la libération

La révélation des crimes nazis

La libération de Dachau contribue de manière décisive à la prise de conscience internationale sur la Shoah et les crimes de guerre nazis. Lors des procès de Nuremberg, les images et témoignages de Dachau serviront de preuves accablantes.

Les soins aux survivants

Près de 32 000 prisonniers furent libérés à Dachau. Mais beaucoup étaient trop affaiblis pour survivre. Les équipes médicales militaires établirent des hôpitaux de fortune, tentant de sauver le plus grand nombre possible de rescapés.

La mémoire du camp

Après la guerre, Dachau devint un site mémorial. Aujourd'hui encore, des millions de visiteurs viennent y rendre hommage aux victimes et apprendre les leçons tragiques du passé. L'importance du devoir de mémoire est résumée par une citation gravée à l'entrée du camp : « Que ceci soit un avertissement et un souvenir ».

Un événement qui changea la conscience mondiale

La libération de Dachau, le 29 avril 1945, fut plus qu'une victoire militaire : elle fut un révélateur de l'inhumanité absolue que l'homme peut infliger à ses semblables. Cet événement rappelle l'impératif éternel de défendre les droits humains, de combattre l'intolérance, et de transmettre la mémoire pour éviter que de telles horreurs ne se reproduisent.

Instauré en 1933 par António de Oliveira Salazar, l'Estado Novo (« État Nouveau ») est un régime autoritaire qui dirige le Portugal d'une main de fer pendant plusieurs décennies. Cette dictature se caractérise par une censure rigoureuse, une police politique redoutée (la PIDE), et un isolement international croissant dû à son refus obstiné de décoloniser ses territoires africains. En 1968, après l'incapacité de Salazar, Marcelo Caetano prend la tête du régime, promettant des réformes. Cependant, son mandat s’inscrit dans une continuité sans réels changements, renforçant le mécontentement populaire.

Les causes immédiates de la révolte

Dans les années 1970, plusieurs facteurs conduisent le Portugal au bord de l'explosion sociale. Les guerres coloniales menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau pèsent lourdement sur le moral et les ressources économiques du pays. L’économie portugaise stagne, la pauvreté s'étend, poussant de nombreux Portugais à l'émigration massive vers l'Europe occidentale, notamment la France et l'Allemagne. De plus, une société civile étouffée par la censure et une jeunesse révoltée, influencée par les mouvements internationaux de contestation, préparent le terrain à la révolution.

Le jour J : une révolution en douceur

Le rôle-clé du MFA (Mouvement des Forces Armées)

Le MFA, composé principalement d'officiers intermédiaires expérimentés dans les guerres coloniales, devient rapidement l'élément moteur de la révolution. Ces militaires prennent conscience des injustices et de l'absurdité de ces conflits prolongés. Organisés secrètement dès 1973, ils choisissent symboliquement de déclencher leur coup d’État pacifique par la diffusion, à minuit 20 le 25 avril 1974, de la chanson interdite « Grândola, Vila Morena » du chanteur engagé Zeca Afonso, sur les ondes de Rádio Renascença.

Un déroulement quasi-chorégraphié

La révolution se déroule selon un plan précis : dès 4h20, les troupes commencent à se déployer discrètement dans les rues de Lisbonne. À 16h00, Marcelo Caetano, encerclé dans la caserne du Carmo, se rend sans violence aux militaires insurgés. Deux heures plus tard, à 18h00, les rues de la capitale portugaise sont remplies par une foule joyeuse célébrant l’effondrement pacifique d’une dictature vieille de près d’un demi-siècle.

Les acteurs clés d'une révolution pacifique

Les « Capitaines d'Avril »

Le succès du 25 avril repose largement sur la détermination de quelques figures emblématiques. Otelo Saraiva de Carvalho se distingue comme stratège opérationnel, orchestrant avec précision les opérations. Salgueiro Maia, devenu héros populaire, est l'officier qui, avec sang-froid et humanité, obtient la reddition pacifique des forces loyalistes. Vasco Gonçalves, quant à lui, devient l'une des figures marquantes du « Processus Révolutionnaire en Cours », période intense de changements politiques et sociaux qui suit immédiatement la révolution.

Le peuple portugais, acteur inattendu

Les Portugais eux-mêmes jouent un rôle crucial et symbolique en distribuant spontanément des œillets rouges aux soldats insurgés, ces fleurs étant placées dans les canons des fusils. Ce geste pacifique donne son nom à la révolution. Les journalistes assurent une couverture médiatique essentielle, permettant au monde entier de suivre les événements en temps réel, tandis que les photographes immortalisent ces moments historiques.

Conséquences immédiates et héritage

Les trois D : Démocratiser, Décoloniser, Développer

La Révolution des Œillets enclenche immédiatement de profondes réformes sous le slogan des « trois D » : démocratiser le pays, décoloniser rapidement les territoires africains, et développer une économie moderne. Dès 1975, les colonies africaines obtiennent leur indépendance, mettant fin à des années de conflits meurtriers. En 1976, le Portugal adopte sa première Constitution démocratique et organise ses premières élections libres, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Dix ans plus tard, en 1986, le pays intègre la Communauté Économique Européenne (CEE), scellant définitivement son ancrage dans une Europe démocratique et moderne.

La mémoire vivante du 25 Avril

L'héritage du 25 avril 1974 reste extrêmement vivant dans la mémoire collective portugaise. Des symboles forts en témoignent, comme le pont 25 de Abril à Lisbonne, initialement nommé pont Salazar. Le Musée du Aljube, consacré à la résistance antifasciste, retrace cette période sombre mais aussi l'espoir qu'a suscité la révolution. La chanson « Grândola, Vila Morena » de Zeca Afonso demeure un hymne populaire toujours chanté lors des commémorations.

Quand le Portugal Renversa sa Dictature avec des Fleurs

Plus qu'un simple renversement politique, la Révolution des Œillets est un éveil soudain à la liberté, symboliquement marqué par les fleurs offertes aux soldats. Ce caractère unique, pacifique et poétique de la révolution continue d'inspirer les mouvements démocratiques à travers le monde. Chaque année, le 25 avril, les Portugais célèbrent avec émotion cet anniversaire symbolisant l'espoir, la liberté et la renaissance démocratique de leur pays.

Le 11 avril 1945 marque un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration de Buchenwald par les troupes américaines. Ce jour symbolise à la fois la fin d'un cauchemar pour des milliers de déportés et la révélation au monde entier de l'ampleur des crimes nazis. Cet événement historique reste gravé dans la mémoire collective comme un avertissement contre la barbarie.

Buchenwald : L'Enfer sur Terre

Créé en 1937 près de Weimar en Allemagne, Buchenwald fut l'un des plus grands camps de concentration du régime nazi. Conçu initialement pour enfermer les opposants politiques, il devint rapidement un lieu d'extermination par le travail forcé, la torture et les expérimentations médicales.

Le Fonctionnement du Camp

-

Organisation SS : Dirigé avec une cruauté méthodique par Karl-Otto Koch puis Hermann Pister

-

Détenus : Près de 250 000 personnes y furent enfermées (résistants, Juifs, Roms, homosexuels, Témoins de Jéhovah)

-

Conditions inhumaines : Travail épuisant, famine systématique, exécutions sommaires

La Libération : Un Choc pour les Libérateurs

Le 11 avril 1945, la 6e division blindée de la 3e armée américaine arrive à Buchenwald. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement :

La Scène Insoutenable

-

21 000 survivants squelettiques (dont 900 enfants)

-

Des piles de cadavres non enterrés

-

Des fours crématoires encore chauds

-

Des instruments de torture

Parmi les survivants, le jeune Elie Wiesel, futur Prix Nobel de la Paix, qui décrira cette expérience dans "La Nuit".

L'Après-Libération : Mémoire et Justice

La libération de Buchenwald ne fut que le début d'un long processus :

Les Conséquences Immédiates

-

Soins aux survivants : Beaucoup succombèrent malgré les soins

-

Procès : Le procès de Buchenwald en 1947 jugea 31 criminels SS

La Mémoire Vivante

Aujourd'hui, le mémorial de Buchenwald accueille des visiteurs du monde entier. Des survivants comme Imre Kertész (Prix Nobel de littérature) ont témoigné pour les générations futures.

Le Message de Buchenwald

Cette libération nous enseigne que :

-

La vigilance contre l'idéologie haineuse est permanente

-

Le devoir de mémoire est essentiel

-

L'humanité peut triompher de la barbarie

Une blessure ouverte sur l'histoire

Le 11 avril 1945, Buchenwald fut libéré, mais son histoire reste une blessure ouverte. En ce lieu où tant ont souffert, nous puisons la force de combattre l'oubli et de défendre la dignité humaine. Comme le disaient les survivants : "Plus jamais ça !"

Le 29 mars 1941, le régime de Vichy instaure le Commissariat général aux Questions Juives (CGQJ), une institution chargée de coordonner la politique antisémite en France. Cet organe, dirigé par Xavier Vallat, puis par Louis Darquier de Pellepoix, joue un rôle central dans l'exclusion et la persécution des Juifs sous l'Occupation. Retour sur un sombre chapitre de l’histoire française.

Contexte Historique

La France sous l’Occupation Nazie

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l'Allemagne et une zone libre, administrée par le gouvernement de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Sous pression allemande, mais aussi par volonté propre, Vichy met en place des lois antisémites dès octobre 1940 (Statut des Juifs).

La Montée de l’Antisémitisme d’État

Avant même la création du CGQJ, Vichy adopte des mesures discriminatoires :

-

Aryanisation des entreprises juives

-

Exclusion des Juifs de la fonction publique

-

Recensement forcé des populations juives

Le CGQJ vient institutionnaliser cette politique.

Missions et Fonctionnement du CGQJ

Objectifs Officiels

Le CGQJ est présenté comme un organe de « régulation » de la présence juive en France, mais ses missions sont clairement répressives :

-

Appliquer les lois antisémites

-

Confisquer les biens juifs (spoliation)

-

Collaborer avec les autorités nazies

Structure et Acteurs Clés

-

Xavier Vallat (1941-1942) : Premier commissaire, antisémite convaincu

-

Louis Darquier de Pellepoix (1942-1944) : Radicalise la politique du CGQJ, collaborateur notoire

Conséquences et Mémoire

L’Accélération de la Persécution

Le CGQJ participe activement à :

-

L’internement des Juifs dans des camps français (Drancy, etc.)

-

La déportation vers les camps nazis (en coordination avec la Gestapo et la SS)

Bilan et Reconnaissance

Après la Libération, le CGQJ est dissous et certains de ses responsables sont jugés. Cependant, son existence reste une tache indélébile dans l’histoire de Vichy, illustrant la complicité française dans la Shoah.

Vichy Officialise l’Antisémitisme avec le Commissariat aux Questions Juives

La création du CGQJ le 29 mars 1941 marque une étape cruciale dans l’engagement de l’État français dans la persécution des Juifs. Cette institution, symbole de collaboration et d’antisémitisme d’État, rappelle l’importance de la mémoire et de la vigilance contre toute forme de discrimination.

Le 28 mars 1939 marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de l'Espagne : les troupes nationalistes du général Franco entrent dans Madrid, mettant fin à près de trois ans de guerre civile. Ce conflit fratricide, qui a divisé le pays et préfiguré les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, laisse une Espagne exsangue et soumise à une longue dictature. Cet article analyse les derniers jours du conflit, ses conséquences immédiates et son héritage durable dans la mémoire collective.

Les Derniers Jours de la République

L'Effondrement du Front Républicain

Début 1939, la situation des républicains devient désespérée. La chute de Barcelone le 26 janvier sonne le glas des espoirs loyalistes. Le gouvernement Negrín, divisé, ne peut empêcher la dissidence au sein de ses propres rangs, avec le coup d'État du colonel Casado qui tente en vain de négocier une paix honorable.

La Marche Triomphale des Nationalistes

Franco, refusant toute capitulation négociée, lance son "offensive finale" le 26 mars. En trois jours, ses troupes avancent sans résistance sérieuse. Le 28 au matin, les forces du général Yagüe font leur entrée dans une Madrid exsangue, mettant fin symboliquement à la guerre.

Le Bilan d'un Conflit Meurtrier

Une Espagne en Ruines

La guerre laisse un pays dévasté : 500 000 morts (dont 150 000 exécutés ou assassinés), 440 000 exilés, des villes bombardées et une économie anéantie. La répression franquiste qui suit sera impitoyable, avec des milliers d'exécutions et d'emprisonnements.

Un Conflit Internationalisé

Cette guerre a servi de terrain d'essai pour les puissances fascistes et communistes. La Légion Condor allemande et les Brigades Internationales ont transformé ce conflit local en prélude de la guerre mondiale à venir, avec des innovations militaires comme les bombardements de civils (Guernica).

Les Conséquences Historiques

L'Installation de la Dictature Franquiste

Franco établit un régime autoritaire qui durera 36 ans, jusqu'à sa mort en 1975. L'Espagne reste isolée diplomatiquement jusqu'aux années 1950, payant ainsi son alignement sur l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une Mémoire Toujours Vive

Aujourd'hui encore, la guerre civile divise la société espagnole. La "loi sur la mémoire historique" de 2007 et ses développements récents montrent que ces blessures ne sont pas totalement refermées, près d'un siècle après les faits.

Madrid Tombe et l'Espagne Plonge dans la Nuit Franquiste

Le 28 mars 1939 ne marque pas seulement la fin d'une guerre, mais le début d'une longue nuit pour l'Espagne. Cette date symbolise à la fois l'échec sanglant de la démocratie républicaine et la victoire brutale d'un national-catholicisme autoritaire qui marquera durablement le pays.

Le 23 mars 1918, Paris est secoué par un événement inédit et terrifiant : le premier tir de la « Grosse Bertha », un canon géant allemand capable de frapper la capitale française depuis des dizaines de kilomètres. Ce moment marque un tournant dans la Première Guerre mondiale, plongeant les Parisiens dans l’angoisse et rappelant que le front n’est plus si loin. Retour sur cet épisode historique qui a marqué les esprits.

La « Grosse Bertha » : Une Arme de Terreur

Une Invention Redoutable

La « Grosse Bertha », officiellement appelée Paris-Geschütz (canon de Paris), est une pièce d’artillerie de longue portée développée par l’armée allemande. Avec une portée de plus de 120 kilomètres, elle est conçue pour frapper des cibles éloignées, semant la panique chez l’ennemi. Son nom est un hommage à Bertha Krupp, héritière de l’entreprise d’armement Krupp.

Un Déploiement Stratégique

En 1918, l’Allemagne cherche à reprendre l’initiative sur le front occidental. Le tir sur Paris vise autant à détruire des infrastructures qu’à saper le moral des civils et des soldats français. Le choix de la capitale comme cible symbolise une volonté de frapper au cœur de la nation ennemie.

Le Premier Tir : 23 Mars 1918

Une Explosion Inattendue

Le 23 mars 1918, vers 7 heures du matin, un obus explose soudainement dans le quartier du Quai de Seine, à Paris. Les habitants, incrédules, réalisent que la ville est désormais à portée de tir. En quelques heures, plusieurs autres projectiles s’abattent sur la capitale, faisant des dégâts matériels et des victimes.

La Réaction des Parisiens

La nouvelle se répand rapidement, plongeant la population dans un mélange de peur et de colère. Les journaux parlent d’une « arme monstrueuse », et les rumeurs les plus folles circulent. Malgré tout, les Parisiens tentent de garder leur calme, soutenus par les autorités qui organisent des mesures de protection.

Les Conséquences du Tir

Un Impact Psychologique Majeur

Si les dégâts matériels causés par la « Grosse Bertha » restent limités, son impact psychologique est immense. Les tirs répétés jusqu’en août 1918 rappellent aux Parisiens que la guerre est omniprésente, même loin des tranchées. Cette arme devient un symbole de la brutalité moderne du conflit.

Une Réponse Alliée Rapide

Face à cette menace, les Alliés intensifient leurs efforts pour localiser et neutraliser le canon. Grâce à des techniques de repérage sonore et aérien, ils parviennent à limiter son efficacité, mais la « Grosse Bertha » reste une épée de Damoclès jusqu’à la fin de la guerre.

Un Symbole de la Guerre Totale

Le premier tir de la « Grosse Bertha » sur Paris en 1918 illustre l’évolution de la guerre vers une dimension totale, où les civils deviennent des cibles à part entière. Cet événement, bien que moins meurtrier que d’autres épisodes du conflit, reste gravé dans la mémoire collective comme un moment de terreur et de rupture.

La guerre d’Algérie débute en 1954, lorsque le Front de Libération Nationale (FLN) lance une insurrection pour obtenir l’indépendance du territoire, alors considéré comme une partie intégrante de la France. Les tensions entre colons européens (les "pieds-noirs") et la population algérienne musulmane, ainsi que les inégalités socio-économiques, alimentent le conflit.

Une Guerre sans Nom

Pendant longtemps, la France refuse de qualifier ce conflit de "guerre", parlant plutôt d’"événements" ou d’"opérations de maintien de l’ordre". Cette terminologie reflète la complexité et la sensibilité du sujet, tant pour les autorités françaises que pour les Algériens.

Le Chemin Vers le Cessez-le-feu

Les Négociations des Accords d’Évian

Les pourparlers entre le gouvernement français et le FLN aboutissent aux Accords d’Évian, signés le 18 mars 1962. Ces accords prévoient un cessez-le-feu immédiat, l’organisation d’un référendum sur l’autodétermination en Algérie et des garanties pour les pieds-noirs et les harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France).

Le Cessez-le-feu du 19 Mars 1962

Le lendemain de la signature des accords, le cessez-le-feu entre en vigueur. Officiellement, la guerre est terminée, mais les violences ne s’arrêtent pas pour autant.

Les Conséquences Immédiates

La Fin de la Présence Française en Algérie

Le référendum du 1er juillet 1962 confirme massivement le choix de l’indépendance. Le 3 juillet, l’Algérie devient officiellement un État souverain. Des centaines de milliers de pieds-noirs et de harkis quittent le pays, souvent dans des conditions dramatiques.

Les Violences Post-Cessez-le-feu

Malgré le cessez-le-feu, des affrontements continuent entre factions rivales algériennes, et les harkis sont souvent victimes de représailles. En France, l’extrême droite, opposée à l’indépendance, multiplie les attentats.

L’Héritage de la Guerre d’Algérie

Les Cicatrices de la Mémoire

La guerre d’Algérie laisse des blessures profondes des deux côtés de la Méditerranée. En France, elle divise l’opinion publique et alimente des débats politiques pendant des décennies. En Algérie, elle est vécue comme une lutte héroïque pour l’indépendance, mais aussi comme une période de souffrances et de divisions internes.

Les Relations Franco-Algériennes Aujourd’hui

Les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par ce passé douloureux. Les questions mémorielles, comme la reconnaissance des crimes coloniaux ou le sort des harkis, continuent de susciter des tensions.

La Fin de la Guerre d’Algérie et le Début d’une Nouvelle Ère

Le 19 mars 1962 est une date symbolique qui marque la fin officielle de la guerre d’Algérie, mais pas la fin des souffrances et des divisions. Ce conflit, longtemps tabou, reste un sujet sensible et essentiel pour comprendre l’histoire contemporaine de la France et de l’Algérie.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, Tokyo a subi l'un des bombardements les plus dévastateurs de la Seconde Guerre mondiale. Menée par les forces aériennes américaines, cette opération a causé des destructions massives et des pertes humaines considérables, marquant un tournant dans la stratégie alliée contre le Japon. Ce raid aérien, souvent éclipsé par les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, reste pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de l'histoire militaire.

La Guerre du Pacifique

La Situation en 1945

En 1945, la Seconde Guerre mondiale entrait dans sa phase finale. Dans le Pacifique, les forces alliées, dirigées principalement par les États-Unis, avaient repris l'initiative après des victoires clés comme celles de Midway et de Guadalcanal. Cependant, le Japon, bien qu'affaibli, résistait farouchement, refusant de se rendre malgré les pertes subies.

La Stratégie de Bombardement

Pour forcer la capitulation du Japon, les Alliés ont adopté une stratégie de bombardements intensifs visant à détruire les infrastructures industrielles et à saper le moral de la population. Tokyo, en tant que capitale et centre économique majeur, était une cible prioritaire.

Le Bombardement du 9-10 Mars 1945

L'Opération Meetinghouse

Le bombardement de Tokyo, baptisé "Operation Meetinghouse", a été mené par l'US Army Air Forces. Plus de 300 bombardiers B-29 Superfortress ont décollé des bases des îles Mariannes pour larguer des bombes incendiaires sur la ville.

Les Bombes Incendiaires

Contrairement aux bombes explosives traditionnelles, les bombes incendiaires utilisées lors de ce raid étaient conçues pour provoquer des incendies massifs. Le mélange de napalm et d'autres substances inflammables a créé des tempêtes de feu, détruisant tout sur leur passage.

L'Impact Immédiat

En quelques heures, une grande partie de Tokyo a été réduite en cendres. Les estimations varient, mais on estime que plus de 100 000 personnes ont perdu la vie, et plus d'un million se sont retrouvées sans abri. Les quartiers résidentiels, construits principalement en bois, ont été particulièrement touchés.

Les Conséquences du Bombardement

Les Pertes Humaines et Matérielles

Le bombardement de Tokyo a été l'un des plus meurtriers de l'histoire, surpassant en termes de victimes civiles les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les infrastructures de la ville ont été gravement endommagées, paralysant l'économie et les communications.

L'Impact sur le Moral Japonais

Bien que le gouvernement japonais ait tenté de minimiser l'impact du raid, la population a été profondément traumatisée. Le bombardement a contribué à saper le moral des civils et a accru la pression sur les dirigeants pour qu'ils mettent fin à la guerre.

L'Héritage du Bombardement de Tokyo

Dans l'Histoire Militaire

Le bombardement de Tokyo est souvent cité comme un exemple des stratégies de guerre totale, où les civils et les infrastructures civiles deviennent des cibles légitimes. Il a également influencé les tactiques de bombardement aérien dans les conflits ultérieurs.

Dans la Mémoire Collective

Aujourd'hui, le bombardement de Tokyo est commémoré comme un événement tragique de la Seconde Guerre mondiale. Des monuments et des musées rappellent les souffrances endurées par la population civile et les leçons à tirer de cette période sombre.

Une Tragédie de Guerre

Le bombardement de Tokyo en mars 1945 reste un épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale, illustrant les horreurs de la guerre aérienne et ses conséquences dévastatrices sur les populations civiles. Alors que le monde se souvient des événements de cette période, il est essentiel de réfléchir aux moyens d'éviter de telles tragédies à l'avenir.

Le 7 mars 1945 marque le début de la bataille de Remagen, un événement clé de la Seconde Guerre mondiale. Situé sur le Rhin, le pont de Remagen, connu sous le nom de pont Ludendorff, est devenu le point central d'une lutte acharnée entre les forces alliées et l'armée allemande. La capture de ce pont par les Alliés a permis une avancée cruciale vers le cœur de l'Allemagne, accélérant la fin du conflit en Europe.

La Fin de la Seconde Guerre Mondiale

La Situation en 1945

Au début de l'année 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les forces alliées, composées principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, progressent sur tous les fronts. En Europe de l'Ouest, les Alliés cherchent à traverser le Rhin, le dernier grand obstacle naturel avant d'atteindre le cœur industriel de l'Allemagne.

L'Importance Stratégique du Rhin

Le Rhin, fleuve majeur de l'Europe, représentait une ligne de défense cruciale pour les Allemands. Les ponts sur le Rhin étaient soit détruits, soit fortement défendus pour empêcher les Alliés de traverser. Le pont de Remagen, l'un des derniers encore intacts, est devenu un objectif stratégique de premier ordre.

La Capture du Pont de Remagen

La Découverte du Pont Intact

Le 7 mars 1945, des éléments de la 9e division blindée américaine ont découvert que le pont Ludendorff à Remagen était encore debout. Malgré les tentatives allemandes pour le détruire, le pont a résisté, offrant une opportunité inespérée aux Alliés.

L'Assaut et la Sécurisation du Pont

Les forces américaines ont rapidement lancé un assaut pour sécuriser le pont. Malgré une résistance allemande déterminée et des tentatives répétées pour faire sauter le pont, les Américains ont réussi à établir une tête de pont sur la rive est du Rhin. Cette opération audacieuse a permis à des milliers de soldats alliés de traverser le fleuve.

Les Conséquences de la Bataille

L'Avancée Alliée en Allemagne

La capture du pont de Remagen a ouvert la voie à une avancée rapide des forces alliées en Allemagne. Cette percée a permis de contourner les défenses allemandes et d'accélérer la progression vers Berlin, contribuant à la défaite finale du régime nazi.

L'Effondrement des Défenses Allemandes

La perte du pont de Remagen a été un coup dur pour le moral des troupes allemandes. Elle a également exposé les faiblesses de la défense allemande, déjà affaiblie par des années de guerre et des ressources limitées.

L'Héritage de la Bataille de Remagen

Dans l'Histoire Militaire

La bataille de Remagen est étudiée dans les académies militaires comme un exemple de rapidité d'action et d'exploitation des opportunités tactiques. Elle illustre l'importance de la logistique et de la mobilité dans les opérations militaires.

Dans la Culture Populaire

La bataille de Remagen a inspiré plusieurs œuvres culturelles, dont le film "Le Pont de Remagen" (1969), qui retrace les événements de manière dramatique. Cette bataille reste un symbole de courage et de détermination.

Un Tournant Décisif dans la Seconde Guerre Mondiale

La bataille de Remagen en 1945 a été un moment clé de la Seconde Guerre mondiale, marquant un tournant décisif dans la campagne alliée en Europe. La capture du pont Ludendorff a permis une avancée rapide et a contribué à accélérer la fin du conflit. Aujourd'hui, la bataille de Remagen est rappelée comme un exemple de bravoure et de stratégie militaire, laissant un héritage durable dans l'histoire.

L’année 1871 marque un tournant dramatique dans l’histoire de Paris. Après la défaite de la France lors de la guerre franco-prussienne, les troupes prussiennes ont occupé la capitale française, un événement chargé de symbolisme et de conséquences politiques. Cet article explore les circonstances de cette occupation, son déroulement et son impact sur la population parisienne, ainsi que les répercussions historiques de ce moment clé.

Contexte Historique de l’Occupation

La Guerre Franco-Prussienne

La guerre franco-prussienne, qui éclate en 1870, oppose la France de Napoléon III à la Confédération de l’Allemagne du Nord, dirigée par la Prusse. La défaite française à Sedan en septembre 1870 entraîne la chute du Second Empire et la proclamation de la République. Malgré cela, la guerre se poursuit, et Paris, assiégée depuis septembre 1870, finit par capituler en janvier 1871.

Les Conditions de l’Armistice

L’armistice signé le 28 janvier 1871 prévoit l’occupation partielle de Paris par les troupes prussiennes. Cette clause, humiliante pour les Parisiens, est perçue comme une marque de domination et de revanche après des décennies de tensions entre la France et la Prusse. L’occupation, bien que brève, est lourde de sens et de symboles.

Le Déroulement de l’Occupation

L’Entrée des Troupes Prussiennes

Le 1er mars 1871, les troupes prussiennes entrent dans Paris. Leur présence est limitée à certains quartiers, notamment les Champs-Élysées et les zones stratégiques autour de la place de la Concorde. Les soldats prussiens défilent dans une ville silencieuse et hostile, où la population observe avec colère et résignation cette démonstration de force.

Une Occupation Courte mais Symbolique

L’occupation ne dure que deux jours, du 1er au 3 mars 1871. Bien que brève, elle est profondément ressentie par les Parisiens. Les Prussiens évitent de provoquer des incidents majeurs, mais leur présence rappelle à la France sa défaite et la perte de l’Alsace-Lorraine, cédée à l’Allemagne par le traité de Francfort en mai 1871.

Réactions et Conséquences

La Colère des Parisiens

L’occupation de Paris est vécue comme une humiliation nationale. Les Parisiens, déjà éprouvés par un siège de plusieurs mois et une famine sévère, voient dans cette occupation une insulte supplémentaire. Cette colère contribue à alimenter les tensions politiques qui mènent à la Commune de Paris, un soulèvement populaire qui éclate en mars 1871.

Impact Politique et Symbolique

L’occupation de Paris par les Prussiens a un impact profond sur la psyché nationale française. Elle symbolise la fin de la domination française en Europe et l’ascension de l’Allemagne comme puissance continentale. Cet événement marque également le début d’une période de revanchisme en France, qui influencera les relations franco-allemandes jusqu’à la Première Guerre mondiale.

L’Héritage de l’Occupation

Mémoire Collective et Représentations

L’occupation de 1871 reste gravée dans la mémoire collective française. Elle est souvent évoquée dans la littérature, l’art et les discours politiques comme un moment de honte nationale, mais aussi de résilience. Des écrivains comme Émile Zola ont décrit cette période avec réalisme, capturant l’atmosphère tendue et douloureuse de l’époque.

Une Leçon Historique

L’occupation symbolique de Paris par les troupes prussiennes en 1871 rappelle l’importance des symboles dans les conflits politiques et militaires. Elle illustre comment un événement de courte durée peut laisser une empreinte durable sur l’histoire et la culture d’une nation. Aujourd’hui, cet épisode reste un sujet d’étude pour comprendre les dynamiques de pouvoir et les traumatismes collectifs.

Une marque indélébile sur l’histoire de France

L’occupation de Paris par les troupes prussiennes en 1871 est bien plus qu’un simple événement militaire. Elle incarne une humiliation nationale, un tournant politique et un moment chargé de symboles. Bien que brève, cette occupation a laissé une marque indélébile sur l’histoire de France, influençant les décennies qui ont suivi et rappelant la fragilité des empires et la puissance des symboles dans les relations internationales.

Le 27 février 1933, un événement dramatique secoue l'Allemagne : l'incendie du Reichstag, le siège du Parlement allemand à Berlin. Cet acte, rapidement exploité par le parti nazi, marque un tournant décisif dans l'ascension d'Adolf Hitler et la consolidation de son pouvoir. Cet article examine les circonstances de l'incendie, ses conséquences politiques et son impact sur la démocratie allemande.

Contexte historique : L'Allemagne en crise

La montée du nazisme

Au début des années 1930, l'Allemagne est en proie à une profonde crise économique et sociale, exacerbée par le chômage de masse et l'instabilité politique. Le parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, exploite ces tensions pour gagner en popularité et accéder au pouvoir.

L'arrivée d'Hitler au pouvoir

En janvier 1933, Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Bien que son parti ne dispose pas d'une majorité absolue au Reichstag, il cherche à consolider son autorité et à éliminer toute opposition, en particulier les communistes.

L'incendie du Reichstag : Un événement mystérieux

Le déroulement de l'incendie

Dans la nuit du 27 février 1933, un incendie ravage le bâtiment du Reichstag. Les flammes détruisent une grande partie de l'édifice, et un jeune communiste néerlandais, Marinus van der Lubbe, est arrêté sur les lieux. Les nazis l'accusent immédiatement d'être l'instigateur de l'attaque.

Les théories sur les responsables

Bien que van der Lubbe ait avoué avoir agi seul, de nombreux historiens soupçonnent une implication des nazis eux-mêmes. Certains pensent que l'incendie a été orchestré pour fournir un prétexte à Hitler afin de renforcer son pouvoir et de réprimer ses opposants.

Les conséquences politiques : La fin de la démocratie allemande

Le décret de l'incendie du Reichstag

Le lendemain de l'incendie, Hitler persuade le président Paul von Hindenburg de signer le "Reichstagsbrandverordnung" (décret de l'incendie du Reichstag). Ce décret suspend les libertés civiles, autorise les arrestations arbitraires et donne à l'État des pouvoirs étendus pour réprimer l'opposition.

La répression des communistes

Les nazis utilisent l'incendie comme prétexte pour arrêter des milliers de militants communistes et socialistes. Le parti communiste allemand (KPD) est interdit, et ses membres sont persécutés. Cette répression permet à Hitler d'éliminer une partie importante de l'opposition politique.

L'héritage de l'incendie : Un symbole de la tyrannie nazie

La consolidation du pouvoir nazi

L'incendie du Reichstag et ses conséquences marquent le début de la transformation de l'Allemagne en un État totalitaire. En mars 1933, Hitler obtient les pleins pouvoirs grâce à la loi d'habilitation, qui lui permet de gouverner par décret sans l'approbation du Parlement.

Un avertissement pour l'histoire

L'incendie du Reichstag reste un symbole des dangers de la manipulation politique et de l'érosion des libertés démocratiques. Il rappelle comment un événement dramatique peut être exploité pour justifier des mesures autoritaires et répressives.

L'Incendie du Reichstag, Prélude à la Dictature Nazie

L'incendie du Reichstag, le 27 février 1933, est bien plus qu'un simple acte de vandalisme : c'est un événement clé qui a permis à Adolf Hitler de consolider son pouvoir et de détruire la démocratie allemande. En exploitant cette crise, les nazis ont ouvert la voie à l'établissement d'un régime totalitaire, dont les conséquences ont marqué l'histoire mondiale. Cet événement reste un rappel poignant des dangers de la manipulation politique et de la fragilité des institutions démocratiques.

La bataille de Verdun, qui s'est déroulée de février à décembre 1916, est souvent considérée comme l'une des batailles les plus sanglantes et les plus symboliques de la Première Guerre mondiale. Opposant les forces françaises et allemandes, ce conflit a marqué un tournant dans l'histoire militaire et a laissé une empreinte indélébile sur la mémoire collective. Cet article explore les origines, le déroulement et les conséquences de cette bataille emblématique.

Les Origines de la Bataille de Verdun

Contexte stratégique

En 1916, la Première Guerre mondiale est dans une impasse. Les tranchées s'étendent sur des centaines de kilomètres, et les deux camps cherchent une percée décisive. L'état-major allemand, dirigé par le général Erich von Falkenhayn, décide de lancer une offensive majeure sur Verdun, une place forte symbolique pour les Français.

Les objectifs allemands

L'objectif de Falkenhayn est double : saigner à blanc l'armée française en l'attirant dans une bataille d'usure et briser le moral des troupes et de la population civile. Verdun, avec ses forts historiques, est choisi comme cible pour son importance stratégique et psychologique.

Le Déroulement de la Bataille

L'offensive allemande

Le 21 février 1916, les Allemands lancent une offensive massive avec un bombardement d'artillerie sans précédent. Les premières lignes françaises sont submergées, mais la résistance s'organise rapidement sous le commandement du général Philippe Pétain.

La défense française

Pétain met en place une logistique robuste pour ravitailler les troupes françaises, notamment via la "Voie Sacrée", une route cruciale pour le transport des hommes et du matériel. Les combats sont acharnés, avec des pertes colossales des deux côtés.

Les phases clés

La bataille se déroule en plusieurs phases, marquées par des offensives et des contre-offensives. Des lieux comme le fort de Douaumont et le village de Fleury-devant-Douaumont deviennent des symboles de la résistance française.

Les Conséquences de la Bataille

Bilan humain

La bataille de Verdun est l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec environ 300 000 morts et plus de 400 000 blessés. Les conditions de combat, marquées par les bombardements intensifs et les attaques au gaz, ont laissé des séquelles durables.

Impact psychologique

Verdun devient un symbole de la résistance et de la souffrance des soldats. La bataille renforce le sentiment national français, mais elle laisse aussi des cicatrices profondes dans la mémoire collective.

Conséquences stratégiques

Malgré les efforts allemands, Verdun reste aux mains des Français. La bataille contribue à épuiser les ressources des deux camps et influence les stratégies futures, notamment lors de la bataille de la Somme.

L'Héritage de Verdun

Mémoire et commémoration

Aujourd'hui, Verdun est un lieu de mémoire incontournable. L'ossuaire de Douaumont et les cimetières militaires rappellent le sacrifice des soldats. La bataille est également étudiée comme un exemple de guerre d'usure et de l'importance de la logistique.

Leçons militaires

Verdun a enseigné des leçons précieuses sur les limites des offensives frontales et l'importance de la défense en profondeur. Ces enseignements ont influencé les tactiques militaires modernes.

Un Épisode Décisif de la Grande Guerre

La bataille de Verdun reste un épisode marquant de la Première Guerre mondiale, symbolisant à la fois l'horreur des conflits modernes et la résilience humaine. Son héritage continue de résonner, rappelant les sacrifices consentis et les leçons tirées de cette période sombre de l'histoire.

Marie Marvingt est une figure méconnue mais essentielle de l'histoire de l'aviation et du sport féminin. Née en 1875, elle s'est illustrée dans de nombreux domaines, allant de l'aviation à la médecine, en passant par le journalisme et l'alpinisme. Son parcours exceptionnel en fait une véritable pionnière, souvent comparée aux grandes aventurières de son époque.

Une Enfance Marquée par le Dépassement de Soi

Marie Marvingt voit le jour le 20 février 1875 à Aurillac, en France. Très tôt, elle se passionne pour le sport et s'initie à diverses disciplines physiques. Elle excelle rapidement en natation, cyclisme et alpinisme, des activités encore peu accessibles aux femmes à cette époque. Encouragée par son père, elle développe une force mentale et une volonté hors du commun.

Une Sportive aux Multiples Exploits

Avant de se tourner vers l'aviation, Marie Marvingt accumule les exploits sportifs :

-Cyclisme : Elle tente de participer au Tour de France en 1908, mais en est exclue en raison de son sexe. Qu'à cela ne tienne, elle effectue tout de même le parcours seule, prouvant ainsi sa détermination.

-Alpinisme : Elle réalise plusieurs ascensions dans les Alpes et devient l'une des rares femmes à dompter les sommets les plus rudes de son époque.

-Sports d'hiver : Elle excelle dans le ski et la luge, remportant plusieurs compétitions en France et en Suisse.

L'Aviation : Une Passion et une Révolution

Marie Marvingt ne se limite pas aux exploits terrestres. Lorsqu'elle découvre l'aviation naissante, elle décide de s'y consacrer pleinement. Elle obtient son brevet de pilote en 1910, devenant ainsi l'une des premières femmes aviatrices au monde.

Une Aviatrice Engagée

Son engagement ne se limite pas à voler pour le plaisir. Pendant la Première Guerre mondiale, elle propose ses services comme pilote militaire. Refusée en raison de son sexe, elle parvient tout de même à effectuer des missions de bombardement sous un nom d'emprunt, une initiative courageuse qui la distingue dans l'histoire de l'aviation.

L'Invention de l'Ambulance Aérienne

Marie Marvingt ne cesse d'innover. Consciente de l'importance de l'aviation pour le secours médical, elle conçoit l'idée d'une ambulance aérienne capable d'évacuer rapidement les blessés du champ de bataille. Elle consacre une grande partie de sa vie à promouvoir ce concept, qui deviendra un pilier des secours aéromédicaux modernes.

Une Fin de Vie Digne d'une Légende

Malgré les obstacles et les préjugés de son époque, Marie Marvingt ne cesse jamais d'innover et de défendre la cause des femmes dans le sport et l'aviation. Elle poursuit son engagement jusqu'à un âge avancé et disparaît en 1963, laissant derrière elle un héritage inspirant.

Un exemplaire du courage et de la persévérance

Marie Marvingt incarne une figure exemplaire du courage et de la persévérance. Sportive accomplie, aviatrice hors pair et innovatrice visionnaire, elle a marqué son temps par sa détermination à repousser les limites imposées aux femmes. Son rôle dans l'histoire de l'aviation et du secours médical a ouvert la voie à de nombreuses avancées encore visibles aujourd'hui.

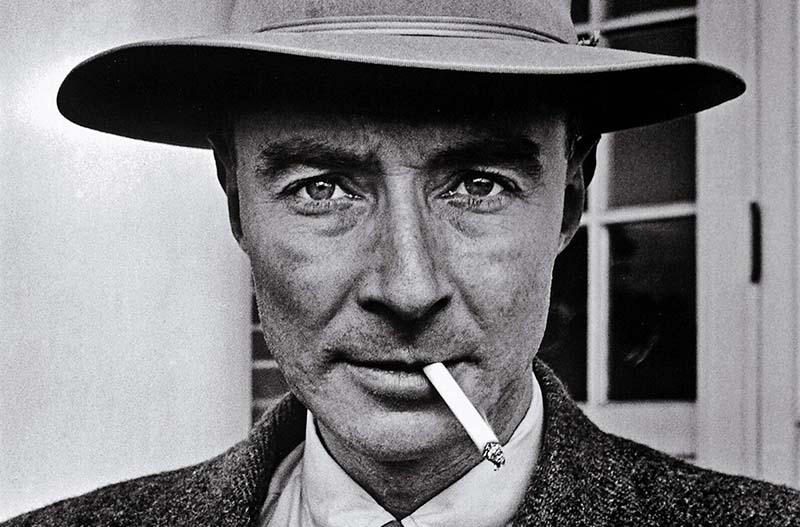

Robert Oppenheimer, souvent qualifié de "père de la bombe atomique", est une figure à la fois admirée et controversée du XXe siècle. Scientifique brillant, il a dirigé le projet Manhattan, qui aboutit à la création de la première arme nucléaire en 1945. Cependant, sa vie et son héritage sont marqués par des dilemmes moraux et des conséquences tragiques. Cet article explore le parcours d’Oppenheimer, son rôle dans le développement de la bombe atomique et les questions éthiques qui entourent son héritage.

Les Débuts d’un Génie

Robert Oppenheimer est né en 1904 à New York dans une famille aisée. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour les sciences et les humanités, excelling dans des domaines aussi variés que la physique, la chimie et la littérature.

Une Formation Exceptionnelle

Oppenheimer étudie à Harvard, puis poursuit ses recherches en Europe, où il travaille aux côtés de grands noms de la physique quantique, comme Niels Bohr et Max Born. Ses contributions théoriques en physique nucléaire lui valent une reconnaissance internationale.

Un Esprit Multidisciplinaire

Outre ses compétences scientifiques, Oppenheimer est passionné de philosophie, de poésie et de langues anciennes. Cette ouverture d’esprit influence sa manière d’aborder les défis scientifiques et éthiques tout au long de sa carrière.

Le Projet Manhattan

En 1942, Oppenheimer est choisi pour diriger le projet Manhattan, un programme secret visant à développer la première bombe atomique. Basé à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, il rassemble une équipe de scientifiques parmi les plus brillants de l’époque.

Une Mission à Haut Risque

Le projet Manhattan est une course contre la montre, motivée par la crainte que l’Allemagne nazie ne développe une arme nucléaire en premier. Oppenheimer et son équipe travaillent sans relâche pour surmonter les défis techniques et scientifiques.

Le Succès et ses Conséquences

Le 16 juillet 1945, la première bombe atomique est testée avec succès dans le désert du Nouveau-Mexique. Cet événement, baptisé "Trinity", marque un tournant dans l’histoire de l’humanité. Cependant, les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en août 1945 soulèvent des questions morales qui hanteront Oppenheimer jusqu’à la fin de sa vie.

Les Dilemmes Moraux d’Oppenheimer

Après la guerre, Oppenheimer devient une figure publique, mais son rôle dans le développement de la bombe atomique le place au cœur de débats éthiques intenses.

Une Conscience Tourmentée

Oppenheimer exprime publiquement ses regrets et ses inquiétudes quant à l’utilisation de l’arme nucléaire. Il cite même un verset de la Bhagavad-Gita : "Je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes", pour décrire son sentiment après le test de Trinity.

L’Opposition à la Bombe à Hydrogène

Dans les années 1950, Oppenheimer s’oppose au développement de la bombe à hydrogène, une arme encore plus destructrice. Cette position lui vaut des ennemis puissants, notamment au sein du gouvernement américain.

La Chute et la Réhabilitation

Malgré ses contributions à l’effort de guerre, Oppenheimer est victime de la paranoïa anticommuniste des années 1950. Ses liens passés avec des organisations de gauche et son opposition à la bombe H lui valent d’être discrédité.

Le Retrait de son Accréditation de Sécurité

En 1954, Oppenheimer est convoqué devant une commission de sécurité qui lui retire son accréditation, l’empêchant de continuer à travailler sur des projets gouvernementaux. Cet épisode est vécu comme une trahison par le scientifique.

Une Réhabilitation Tardive

Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’Oppenheimer retrouve une certaine reconnaissance. En 1963, il reçoit le prix Enrico Fermi, une distinction prestigieuse décernée par le gouvernement américain, symbolisant une forme de réhabilitation.

L’Héritage d’Oppenheimer

Robert Oppenheimer décède en 1967, laissant derrière lui un héritage complexe. Son travail a changé le cours de l’histoire, mais il a également soulevé des questions éthiques qui restent d’actualité.

Un Symbole des Dilemmes de la Science

Oppenheimer incarne les tensions entre progrès scientifique et responsabilité morale. Son histoire rappelle que les découvertes scientifiques peuvent avoir des conséquences imprévisibles et dévastatrices.

Une Influence Culturelle Durable

La vie d’Oppenheimer a inspiré des œuvres littéraires, des films et des débats philosophiques. Il reste une figure emblématique pour réfléchir aux enjeux éthiques de la science et de la technologie.

Le Scientifique qui a Changé le Monde

Robert Oppenheimer fut un génie scientifique dont les contributions ont changé le monde, mais aussi un homme profondément marqué par les conséquences de ses découvertes. Son histoire nous invite à réfléchir aux responsabilités des scientifiques et aux implications morales du progrès technologique. En 1967, sa disparition a clos le chapitre d’une vie tumultueuse, mais son héritage continue de susciter des débats essentiels pour l’avenir de l’humanité.

1945 marque une année sombre dans l’histoire de l’humanité, où les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont atteint leur paroxysme. Parmi les innombrables victimes de cette période, une jeune fille nommée Anne Frank reste gravée dans nos mémoires. Son journal intime, témoignage poignant de l’innocence brisée par la barbarie, a traversé les décennies pour nous rappeler les conséquences dévastatrices de la haine et de l’intolérance. Cet article retrace les derniers moments de sa vie, tout en explorant l’héritage qu’elle a laissé derrière elle.

La Vie Cachée dans l’Annexe

Anne Frank, née en 1929 à Francfort, a fui l’Allemagne avec sa famille pour échapper aux persécutions nazies. En 1942, les Frank se cachent dans un appartement secret, surnommé l’Annexe, à Amsterdam. Pendant deux ans, Anne y tient un journal, décrivant ses peurs, ses rêves et ses espoirs.

Le Journal d’Anne, un Témoignage Unique

Son journal, offert pour son 13e anniversaire, devient une fenêtre sur l’âme d’une adolescente confrontée à l’enfermement et à l’incertitude. Elle y exprime son désir de devenir écrivaine et de vivre dans un monde meilleur.

Les Dangers de la Cachette

Malgré les précautions, la peur d’être découverts plane constamment. Les rationnements, l’isolement et les tensions familiales rendent leur quotidien extrêmement difficile.

La Trahison et l’Arrestation

En août 1944, après deux années passées dans l’Annexe, la famille Frank est trahie et arrêtée par la Gestapo. Les circonstances exactes de cette trahison restent floues, mais elle marque le début de la fin pour Anne et ses proches.

La Déportation vers les Camps

La famille est d’abord envoyée au camp de transit de Westerbork, puis déportée à Auschwitz. Anne et sa sœur Margot sont ensuite transférées à Bergen-Belsen, où les conditions de vie sont inhumaines.

Les Derniers Mois de Vie

Affaiblies par la faim, le froid et les maladies, Anne et Margot succombent au typhus en mars 1945, quelques semaines seulement avant la libération du camp par les Alliés.

L’Héritage d’Anne Frank

Bien que sa vie ait été brutalement interrompue, Anne Frank a laissé un héritage inestimable. Son journal, publié par son père Otto, le seul survivant de la famille, est devenu un symbole universel de résilience et d’espoir.

Un Message d’Espoir et de Tolérance

Anne croyait en la bonté humaine, malgré les épreuves qu’elle a endurées. Son journal continue d’inspirer des millions de personnes à travers le monde, rappelant l’importance de la paix et de la compréhension mutuelle.

Les Leçons de l’Histoire

L’histoire d’Anne Frank nous enseigne les dangers de l’indifférence et de la haine. Elle nous incite à rester vigilants face à l’injustice et à défendre les valeurs de liberté et d’égalité.

Une Voix Éternelle

La fin tragique d’Anne Frank en 1945 est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de l’Holocauste. Pourtant, à travers son journal, elle continue de vivre, nous offrant une leçon d’humanité et d’espoir. Son histoire nous invite à ne jamais oublier le passé pour mieux construire l’avenir.

Le 30 janvier 1943 marque un tournant sombre dans l’histoire de la France sous l’Occupation. Ce jour-là, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pierre Laval, crée officiellement la Milice française, une organisation paramilitaire chargée de lutter contre les « ennemis intérieurs » du régime. Collaborant étroitement avec l’Allemagne nazie, la Milice devient un instrument de répression, de terreur et de collaboration active. Cet article retrace les origines, les objectifs et les actions de cette milice, ainsi que son impact sur la société française pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Origines de la Milice Française

Le Contexte Politique de Vichy

Après la défaite de 1940, la France est divisée entre une zone occupée par l’Allemagne nazie et une zone « libre » dirigée par le régime de Vichy, sous l’autorité du maréchal Pétain. Ce régime, officiellement neutre, s’engage progressivement dans une collaboration active avec l’occupant. La création de la Milice s’inscrit dans cette logique de renforcement de l’autorité de Vichy et de répression des opposants.

La Naissance de la Milice

La Milice française est officiellement fondée le 30 janvier 1943, mais ses racines remontent à 1941 avec la création du Service d’ordre légionnaire (SOL), une organisation de militants pétainistes. Sous l’impulsion de Joseph Darnand, un fervent collaborateur, le SOL se transforme en Milice, une structure plus organisée et plus violente.

Les Objectifs et le Fonctionnement de la Milice

Une Organisation Paramilitaire

La Milice est conçue comme une force de police parallèle, dotée de pouvoirs étendus. Ses membres, souvent des ultra-collaborationnistes, sont armés et formés pour traquer les résistants, les Juifs, les communistes et tous ceux considérés comme des « ennemis de l’État ».

La Collaboration avec les Nazis

La Milice travaille en étroite collaboration avec la Gestapo et les SS. Elle participe activement à la traque des résistants, aux rafles de Juifs et à la répression des maquis. Ses méthodes brutales, incluant la torture et les exécutions sommaires, en font un outil redouté.

L’Idéologie de la Milice

La Milice se revendique d’une idéologie fascisante, mêlant anticommunisme, antisémitisme et nationalisme extrême. Elle prône une « révolution nationale » selon les principes de Vichy, mais son engagement aux côtés de l’Allemagne nazie la discrédite aux yeux de nombreux Français.

Les Actions et les Conséquences de la Milice

La Répression des Résistants

La Milice joue un rôle clé dans la lutte contre la Résistance intérieure. Ses membres infiltrent les réseaux clandestins, organisent des raids et participent à des opérations militaires contre les maquis. Leur brutalité alimente la haine à leur égard.

La Participation à la Shoah

La Milice est impliquée dans la persécution des Juifs en France. Elle participe aux rafles, aide à la déportation et traque les Juifs cachés. Son rôle dans la Shoah en fait l’un des symboles les plus sombres de la collaboration française.

La Fin de la Milice

Avec la libération de la France en 1944, la Milice se retrouve en déroute. Ses membres fuient ou sont arrêtés. Joseph Darnand, son chef, est capturé, jugé et exécuté en 1945. La Milice est dissoute, mais son héritage reste un sujet de honte et de controverse.

La Milice Française, Bras Armé de la Collaboration

La création de la Milice française le 30 janvier 1943 illustre la dérive totalitaire et collaborationniste du régime de Vichy. En s’engageant aux côtés de l’Allemagne nazie, cette organisation a semé la terreur et participé à certaines des pires atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire rappelle l’importance de la vigilance face aux dérives autoritaires et aux idéologies extrémistes.

L’année 1933 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Allemagne et du monde. Cette année-là, Adolf Hitler, leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP), accède au pouvoir et pose les fondations d’un régime totalitaire qui bouleversera le cours du XXe siècle. Comment un homme aux idées extrémistes a-t-il réussi à s’imposer à la tête d’une nation ? Quels événements et stratégies ont conduit à cette ascension ? Cet article explore les étapes clés de cette prise de pouvoir, ses conséquences immédiates et son impact sur l’histoire mondiale.

Le Contexte Politique et Économique de l’Allemagne

L’Allemagne en Crise

Au début des années 1930, l’Allemagne est plongée dans une profonde crise économique et sociale. Le traité de Versailles, signé en 1919, a imposé des conditions sévères au pays, entraînant des réparations de guerre colossales et une humiliation nationale. La Grande Dépression de 1929 aggrave la situation, avec un chômage massif et une inflation galopante. Ces difficultés créent un terreau fertile pour les mouvements extrémistes.

La Montée en Puissance du NSDAP

Le Parti nazi, dirigé par Adolf Hitler, profite de ce climat instable pour gagner en popularité. En promettant de restaurer la grandeur de l’Allemagne, de lutter contre le communisme et de résoudre les problèmes économiques, Hitler séduit une partie de la population désillusionnée. Aux élections de 1932, le NSDAP devient le premier parti au Reichstag, sans toutefois obtenir la majorité absolue.

Les Événements Clés de 1933

La Nomination de Hitler comme Chancelier

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. Cette décision est le résultat de manœuvres politiques orchestrées par des conservateurs qui croient pouvoir contrôler Hitler et utiliser sa popularité à leur avantage. Cependant, cette stratégie s’avère rapidement désastreuse.

L’Incendie du Reichstag et les Décrets d’Exception

Le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag, attribué à un communiste néerlandais, sert de prétexte à Hitler pour renforcer son pouvoir. Les décrets d’urgence qui suivent suspendent les libertés civiles et permettent l’arrestation massive d’opposants politiques, notamment des communistes et des sociaux-démocrates.

La Loi des Pleins Pouvoirs

En mars 1933, le Reichstag adopte la loi des pleins pouvoirs (Ermächtigungsgesetz), qui donne à Hitler le droit de gouverner par décret sans l’approbation du Parlement. Cette loi marque la fin de la démocratie en Allemagne et consolide la dictature nazie.

Les Conséquences de l’Accession au Pouvoir

La Mise en Place d’un Régime Totalitaire

Dès 1933, Hitler met en place un État totalitaire. Les partis politiques sont interdits, les syndicats dissous, et la Gestapo (police secrète) est créée pour surveiller et réprimer toute opposition. La propagande, dirigée par Joseph Goebbels, devient un outil essentiel pour contrôler l’opinion publique.

La Persécution des Minorités

Les premières mesures antisémites sont prises dès 1933, avec le boycott des entreprises juives et l’exclusion des Juifs de la fonction publique. Ces actions annoncent les persécutions massives qui suivront pendant l’Holocauste.

La Préparation à la Guerre

Hitler entame également la reconstruction de l’armée allemande, en violation du traité de Versailles. Cette militarisation progressive prépare le terrain pour la Seconde Guerre mondiale.

L' Ascension d’Adolf Hitler et la Transformation de l’Allemagne

L’accession au pouvoir d’Adolf Hitler en 1933 est un événement majeur qui a profondément marqué l’histoire. En exploitant les faiblesses de la République de Weimar et en manipulant les institutions démocratiques, Hitler a réussi à établir une dictature qui a plongé le monde dans l’une de ses périodes les plus sombres. Comprendre les mécanismes de cette ascension permet de saisir l’importance de la vigilance démocratique et de la défense des valeurs humanistes face aux idéologies extrémistes.

Le 27 janvier 1945 marque une date clé de la Seconde Guerre mondiale : la libération du camp de concentration et d'extermination d’Auschwitz-Birkenau par l’Armée rouge. Ce jour-là, le monde découvre l’ampleur de l’horreur nazie. Des milliers de survivants, émaciés et traumatisés, sont libérés, tandis que les Alliés prennent conscience du génocide perpétré contre les Juifs et d’autres minorités. Retour sur cet événement qui symbolise la mémoire et la justice.

Auschwitz : Une Machine de Mort Organisée

Un Complexe Concentrationnaire Tentaculaire

Créé en 1940 par le régime nazi, Auschwitz devient rapidement le plus grand complexe concentrationnaire et exterminatoire du IIIe Reich. Situé en Pologne occupée, il se compose de plusieurs camps, dont Auschwitz I (le camp principal), Auschwitz II-Birkenau (centre d’extermination) et Auschwitz III-Monowitz (camp de travail forcé).

L’Extermination de Masse

À partir de 1942, dans le cadre de la « Solution finale », Auschwitz-Birkenau devient un lieu central de l’extermination des Juifs d’Europe. Les déportés, transportés dans des conditions inhumaines, sont triés à leur arrivée : les plus faibles, souvent des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont directement envoyés dans les chambres à gaz. D’autres subissent le travail forcé, la faim, la maladie et les expériences médicales inhumaines menées par des médecins comme Josef Mengele.

Le 27 Janvier 1945 : La Fin d’un Cauchemar

L’Avancée de l’Armée Rouge

À la fin de 1944, les troupes soviétiques progressent rapidement vers l’ouest. Devant l’inéluctable défaite nazie, les SS organisent l’évacuation forcée d’Auschwitz. Plus de 58 000 prisonniers sont envoyés dans des « marches de la mort » vers d’autres camps, sous un froid glacial. Ceux qui ne peuvent suivre sont abattus sur place.

La Découverte de l’Horreur

Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques entrent dans Auschwitz. Ils trouvent environ 7 000 survivants, trop faibles pour avoir été évacués, et découvrent des tonnes de vêtements, de cheveux et d’objets appartenant aux victimes. Les images tournées ce jour-là témoignent de l’indicible : des corps sans vie, des survivants aux regards vides, hantés par l’enfer qu’ils ont vécu.

Une Mémoire Indélébile

Un Choc pour le Monde

La libération d’Auschwitz met en lumière l’ampleur du génocide. Rapidement, des enquêtes sont ouvertes et les témoignages des rescapés commencent à circuler. Des procès, comme celui de Nuremberg en 1946, permettent de juger certains responsables du régime nazi.

Un Lieu de Mémoire Universel

Auschwitz-Birkenau devient un symbole de la Shoah et de la barbarie humaine. En 1979, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chaque 27 janvier, la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste rappelle l’importance de la transmission et de la vigilance face à la montée des idéologies haineuses.

Dans la mémoire collective l’horreur

La libération d’Auschwitz, le 27 janvier 1945, reste un moment clé de l’histoire contemporaine. Elle révèle au monde l’ampleur des crimes nazis et inscrit dans la mémoire collective l’horreur de la Shoah. Plus qu’une commémoration, cette date rappelle la nécessité de lutter contre l’oubli et de défendre les valeurs de justice et de dignité humaine.

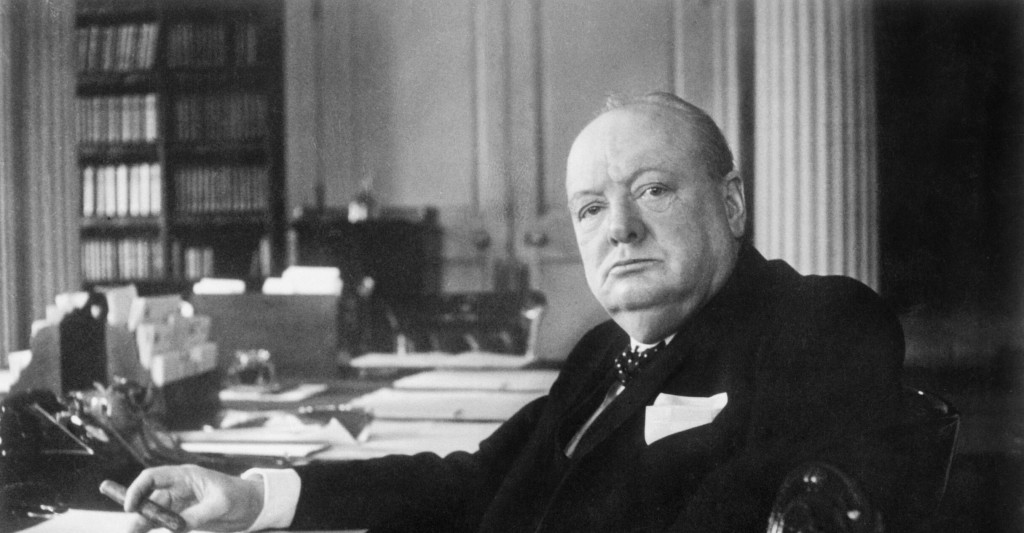

Le 24 janvier 1965, le monde perdait l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle : Winston Churchill. L’ancien Premier ministre britannique, célèbre pour son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Son héritage politique et son influence sur l’histoire moderne restent indélébiles.

Winston Churchill : Un Homme d’État Hors du Commun

Une Carrière Politique Exceptionnelle

Avant de devenir une icône mondiale, Churchill a gravi les échelons du pouvoir en occupant divers postes gouvernementaux. Député dès 1900, il fut successivement ministre du Commerce, de l’Intérieur et de la Marine, avant de prendre les rênes du pays en 1940.

Le Leader Inébranlable du Temps de Guerre

Durant la Seconde Guerre mondiale, son charisme, ses discours inspirants et sa détermination ont galvanisé la résistance britannique face à l’Allemagne nazie. Son célèbre appel à "ne jamais capituler" a marqué l’histoire et renforcé le moral de la nation.

Un Homme de Lettres et un Esprit Visionnaire

Un Orateur et Écrivain de Talent

En plus d’être un stratège politique, Churchill était un écrivain prolifique. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1953, il a rédigé de nombreux ouvrages, dont ses mémoires sur la guerre, qui restent des références historiques incontournables.

Un Européen Avant l’Heure

Visionnaire, il fut l’un des premiers à prôner l’unité européenne après la guerre. Son célèbre discours de Zurich en 1946 appelait à la création des « États-Unis d’Europe » pour éviter de nouveaux conflits.

La Fin d’une Ère : Churchill et Son Héritage

Ses Derniers Années

Après un dernier mandat comme Premier ministre entre 1951 et 1955, Churchill se retire progressivement de la vie politique. Son état de santé décline dans les années 1960, et il finit par s’éteindre à son domicile de Londres en janvier 1965.

Des Funérailles Nationales et un Hommage Planétaire

Son décès déclenche un immense élan de reconnaissance. Ses funérailles, organisées à la cathédrale Saint-Paul, rassemblent chefs d’État, dignitaires et citoyens venus du monde entier pour honorer sa mémoire.

L’Adieu à Winston Churchill : Un Héritage Intact

Winston Churchill restera à jamais une figure emblématique de l’histoire contemporaine. Son courage en temps de guerre, son éloquence et sa vision politique ont façonné le XXe siècle. Cinquante ans après sa disparition, son influence perdure et inspire encore les générations actuelles.