Chargement en cours

Que vous soyez amateurs d’histoire, d’art, de sciences ou de découvertes, vous trouverez ici une riche collection d'articles et de vidéos explorant des sujets fascinants du passé et du présent. Des grandes inventions qui ont façonné notre monde aux figures emblématiques de l’histoire, en passant par les événements marquants, chaque contenu est conçu pour éveiller votre curiosité et nourrir votre soif de savoir.

Ne manquez pas notre section " Time Machine " pour remonter la machine à remonter le temps, où chaque jour des éphémérides vous plongent dans les événements historiques qui ont marqué le monde. Revenez régulièrement pour explorer de nouveaux articles et vidéos, et laissez-vous surprendre par la diversité des sujets traités. Que vous soyez ici pour approfondir vos connaissances ou simplement pour le plaisir de la découverte, nous vous invitons à revenir souvent pour enrichir votre voyage culturel.

Bonne exploration et à très bientôt !

Cary Grant, l'un des plus grands noms du cinéma classique américain, incarne l'élégance, le charme et l'esprit des années dorées d'Hollywood. Son charisme et son talent ont marqué des générations de spectateurs, faisant de lui l'une des figures les plus emblématiques de l'industrie cinématographique. À la fois acteur et icône, Grant a su captiver l’imaginaire collectif dans une carrière qui s’étend sur plusieurs décennies, marquée par des rôles inoubliables dans des films comme Soupçons, Charade et La Mort aux Trousses. Bien que sa carrière ait pris fin au début des années 1960, son héritage demeure intact. Cet article rend hommage à l'acteur, en retraçant son parcours, ses contributions au cinéma, et l'impact qu'il a eu sur la culture populaire.

Les Premiers Pas dans le Monde du Spectacle

Une enfance modeste

Cary Grant, de son vrai nom Archibald Alec Leach, est né le 18 janvier 1904 à Bristol, en Angleterre. Issu d'une famille modeste, il a eu une enfance difficile marquée par l'absence de son père et l’isolement. Jeune, il s'illustre dans les activités théâtrales et acrobatiques, ce qui le conduit à quitter l'école à 14 ans pour poursuivre une carrière dans le spectacle. Après avoir voyagé aux États-Unis avec une troupe de vaudeville, il s'établit à New York, où il commence à se faire un nom.

L’arrivée à Hollywood

Grant arrive à Hollywood au début des années 1930, où il est rapidement repéré par la Paramount Pictures. Avec son physique élégant et son charisme naturel, il devient une star montante. En 1932, il signe un contrat avec la Paramount et commence à apparaître dans des films de série B. Toutefois, c’est avec Devil and the Deep en 1932 qu'il commence à attirer l'attention. Son visage d'ange et son talent d’acteur ne tardent pas à faire de lui un nom incontournable à Hollywood.

L'Ascension au Sommet de Hollywood

Le charme inégalé et les premiers grands succès

Dans les années 1930 et 1940, Cary Grant s'impose comme le prototype de l'homme élégant, à la fois viril et sophistiqué, mais avec une touche d’humour et d’ironie. Il devient une star du cinéma, notamment dans des films comme The Awful Truth (1937) et Bringing Up Baby (1938), des comédies romantiques où il joue aux côtés d'actrices comme Katharine Hepburn et Irene Dunne. Ces films marquent le début de la célèbre carrière de Grant dans le genre de la comédie légère, mais aussi du film d'aventure et du thriller.

Les collaborations avec Alfred Hitchcock

Un tournant décisif de sa carrière survient dans les années 1940 avec sa collaboration avec le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Le duo formé par Grant et Hitchcock donne naissance à certains des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, dont Soupçons (1941), La Mort aux Trousses (1959) et Les Enchaînés (1946). Ces films mettent en lumière non seulement les talents d’acteur de Grant, mais aussi son charisme inégalé dans des rôles souvent ambiguës et pleins de tension psychologique.

Un Acteur aux Multiples Facettes

Les rôles dramatiques et la profondeur émotionnelle

Bien que Cary Grant soit souvent associé à la comédie et à la romance, il a également montré une grande profondeur dans des rôles plus dramatiques. Dans Notorious (1946), il incarne un agent secret complexe, ce qui révèle son talent pour explorer des personnages aux multiples facettes. Cette capacité à jongler avec différents genres, de la comédie à l'espionnage, du drame à l'aventure, fait de lui l'un des acteurs les plus polyvalents de son époque.

Le retrait et la transition vers d'autres projets

Après avoir connu un immense succès, Cary Grant décide en 1966 de se retirer du cinéma, à l'âge de 62 ans. Il se consacre alors à sa vie privée, se mariant à Barbara Harris et devenant père. Bien que sa retraite ait été une surprise pour ses fans, Grant a continué à faire des apparitions occasionnelles dans des interviews et à participer à des projets comme la production de films et des conférences. Son retrait du cinéma ne diminue en rien la puissance de son héritage, et son nom reste synonyme de glamour et de sophistication.

L’Héritage et l’Influence Durable de Cary Grant

Un modèle d'élégance et de charme

L’héritage de Cary Grant ne se limite pas à ses performances d’acteur. Son style, sa prestance et son charisme sur grand écran ont influencé des générations d'acteurs et de cinéphiles. Il est souvent cité comme l'un des plus grands exemples de l'élégance masculine, et ses rôles dans des films comme Charade (1963) continuent de captiver les audiences contemporaines. Son image d’homme raffiné et de gentleman demeure, inspirant toujours les créateurs de mode, les cinéastes et le public.

Le poids de son influence sur la culture pop

Cary Grant a également eu un impact sur la culture populaire bien au-delà du cinéma. Son nom est indissociable de l'archétype de l'acteur d'Hollywood classique, et ses rôles ont forgé un modèle de masculinité qui dépasse le simple jeu d'acteur pour devenir un véritable phénomène culturel. Les personnages qu’il a interprétés, souvent d’hommes en quête d’amour ou de rédemption, continuent d’inspirer de nombreux films et séries à l'heure actuelle.

L'Élégance du Cinéma et un Héritage Intemporel

Cary Grant, l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma, incarne à lui seul l’âge d'or d'Hollywood. Par son élégance naturelle, son jeu d'acteur subtil et ses rôles mémorables, il a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Son adieu à l'écran en 1966 n'a pas effacé l'influence qu'il exerce encore aujourd'hui sur le cinéma, la mode et la culture populaire. Cary Grant restera à jamais une légende du cinéma, dont l’héritage continue de rayonner à travers les générations.

Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 181, un plan qui préconise le partage de la Palestine en deux États distincts : un pour les Juifs et un pour les Arabes. Cette décision marque un moment clé dans l'histoire du Moyen-Orient, avec des conséquences profondes sur les relations entre les communautés juives et arabes, ainsi que sur l'avenir de la région. Alors que le plan est accueilli positivement par les dirigeants sionistes, il suscite une vive opposition parmi les pays arabes et les Palestiniens. Cet article explore le contexte historique, les enjeux et les répercussions de cette décision majeure.

Le Contexte Historique de la Palestine avant 1947

La Palestine sous Mandat Britannique

Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine est sous mandat britannique, conformément aux accords de la Société des Nations. Le mandat, mis en place en 1920, vise à administrer le territoire après la chute de l'Empire ottoman, tout en favorisant la création d’un foyer national juif, selon la Déclaration Balfour de 1917. Toutefois, les tensions entre les communautés juive et arabe s'intensifient, chacun revendiquant des droits sur la terre de Palestine.

L'essor du nationalisme juif et arabe

Le mouvement sioniste, dirigé par des figures comme Theodor Herzl, voit une augmentation significative de l'immigration juive en Palestine durant les années 1920 et 1930, en grande partie en réponse à la persécution des Juifs en Europe. En parallèle, le nationalisme arabe, soutenu par les communautés locales, s'intensifie, refusant l'immigration juive et revendiquant l'indépendance pour la Palestine. Les émeutes arabes de 1936-1939 et la répression britannique exacerbent ces tensions, alors que les deux communautés se confrontent sur le sol palestinien.

La Problématique du Partage de la Palestine

L'impact de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah ont des conséquences profondes sur la question palestinienne. La persécution systématique des Juifs en Europe crée un sentiment urgent de nécessité d’un État juif pour fournir une sécurité aux survivants. Après la guerre, la pression internationale sur le Royaume-Uni pour ouvrir les portes de la Palestine aux réfugiés juifs devient de plus en plus forte. Le Royaume-Uni, épuisé par la guerre et incapable de gérer les tensions croissantes en Palestine, cherche une solution internationale.

La création de la Commission d’enquête des Nations Unies (UNSCOP)

Face à l'impasse, l'Assemblée générale des Nations Unies établit la Commission spéciale des Nations Unies sur la Palestine (UNSCOP) en 1947, chargée de trouver une solution au conflit. Après avoir mené des enquêtes sur le terrain et entendu les différentes parties prenantes, l'UNSCOP propose un plan de partition visant à diviser la Palestine en deux États indépendants, un juif et un arabe, tout en faisant de Jérusalem une ville internationale sous contrôle international en raison de sa valeur religieuse pour les trois grandes religions monothéistes.

Le Plan de Partage de l'ONU et ses Répercussions

Le vote du plan de partition par l’ONU

Le 29 novembre 1947, après un intense débat, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 181 par 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions. Le plan prévoit la création d'un État juif représentant environ 55 % du territoire, un État arabe représentant 45 %, et une zone internationale pour Jérusalem. Ce partage est une tentative de répondre à la fois aux revendications sionistes pour un foyer national juif et aux aspirations nationalistes arabes.

L’acceptation et le rejet du plan

Le plan de partition est largement accepté par les dirigeants sionistes, qui y voient une reconnaissance internationale de leur droit à un État. Cependant, il est rejeté par les pays arabes et les Palestiniens, qui considèrent le partage de la Palestine comme une violation de leurs droits sur la totalité du territoire. Pour les Arabes, le plan de partition est perçu comme une injustice, car ils estiment que la population juive n’y représente qu’une proportion bien plus faible de la population totale et qu’elle ne devrait pas avoir la majorité du territoire.

Les Conséquences du Plan de Partage et la Guerre de 1948

La guerre civile en Palestine et la montée des violences

Après l'adoption du plan, la situation en Palestine se détériore rapidement. Les tensions entre les communautés juives et arabes se transforment en violences ouvertes, marquées par des attaques mutuelles, des massacres et des déplacements forcés. Les groupes paramilitaires juifs, comme la Haganah, et les forces arabes locales entrent en conflit, créant une guerre civile qui précède la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël.

La guerre israélo-arabe de 1948

Le 14 mai 1948, le jour où l'État d'Israël est proclamé, les pays arabes voisins (Égypte, Jordanie, Irak, Liban et Syrie) interviennent militairement pour tenter de stopper la création de l'État juif. La guerre israélo-arabe de 1948, également connue sous le nom de la Nakba (la "catastrophe" pour les Palestiniens), entraîne la victoire de l'État d'Israël, l'exode massif de réfugiés palestiniens et l'occupation d'une grande partie du territoire prévu pour l'État arabe.

L’Héritage du Plan de Partage de l'ONU

L'État d'Israël et les réfugiés palestiniens

Le plan de partition et ses conséquences laissent un héritage complexe. Tandis qu’Israël est reconnu comme un État souverain, le sort des Palestiniens reste une question non résolue. Des centaines de milliers de Palestiniens sont déplacés ou fuient pendant la guerre de 1948, et le statut des réfugiés palestiniens devient l’une des questions centrales du conflit israélo-palestinien.

Les tentatives de paix et la persistance du conflit

Depuis 1947, de nombreuses tentatives de résoudre le conflit israélo-palestinien ont été entreprises, y compris les accords d’Oslo dans les années 1990. Cependant, la question du partage du territoire, du statut de Jérusalem et des droits des Palestiniens demeure un point de friction majeur. Le plan de partition de 1947 a jeté les bases du conflit moderne, et les enjeux de la paix restent au cœur des discussions internationales aujourd'hui.

Un Plan de Partage et ses Conséquences

Le vote de l'ONU en 1947 pour le partage de la Palestine fut un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Bien qu’il ait conduit à la création de l’État d’Israël, il a également engendré des conflits qui persistent encore aujourd’hui. Le plan de partition, loin d’être une solution simple, a exacerbé les divisions et créé un héritage de tensions qui perdure dans la région. L’adoption de la résolution 181 reste un jalon important dans l’histoire moderne, mais les questions qu’il a soulevées continuent de façonner le paysage politique du Moyen-Orient.

Les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) constituent l'une des étapes majeures de la résistance contre l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Créées en 1944, ces forces unifièrent les divers mouvements de résistance français, jusque-là divisés, sous un même commandement, dans un but commun : libérer la France de l'occupant nazi. Leurs actions ont été déterminantes dans le processus de libération, contribuant à affaiblir les forces allemandes et à préparer le terrain pour le débarquement allié. Cet article retrace la création des F.F.I., leur organisation, leurs combats et leur rôle clé dans la victoire finale.

Contexte historique et les débuts de la résistance française

La France sous l’occupation allemande

Après la défaite de 1940 et l'armistice signé avec l'Allemagne, la France est divisée en deux zones : une zone occupée par les nazis et une zone libre sous le régime de Vichy. La France vit dans l’ombre de l’occupation, et les Français se retrouvent confrontés à des restrictions, des persécutions, et des souffrances quotidiennes. Cependant, la résistance commence à émerger, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, avec pour but ultime la libération de la nation.

La multiplication des réseaux de résistance

La résistance française se déploie de manière éclatée. D'un côté, des mouvements comme Libération-Sud, Combat, Franc-Tireur et Défense de la France se forment sous diverses formes, parfois de manière clandestine, et sans lien direct entre eux. De l'autre côté, le Général De Gaulle, depuis Londres, crée la France libre, qui regroupe les forces françaises de l'extérieur. Mais ces mouvements demeurent divisés, manquant d’une structure coordonnée, jusqu’à ce qu’émerge la nécessité d’une unité militaire face à l’occupant nazi.

La création des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.)

Unification de la résistance sous un même commandement

C'est dans ce contexte de guerre et de division que, en 1944, les leaders de la résistance française se réunissent à Paris sous l'impulsion du Conseil National de la Résistance (CNR), présidé par Jean Moulin. Ils décident de créer un réseau militaire unique, les Forces Françaises de l'Intérieur, qui viendra fédérer les différents mouvements de résistance pour mener une lutte plus organisée et plus efficace contre les nazis.

Le 1er mai 1944, un décret crée officiellement les F.F.I., en unifiant les différents maquis de résistance sous un même commandement. Cela permet à la résistance intérieure d'agir de manière plus coordonnée, et de soutenir les Alliés dans leur stratégie de libération de la France. Cette décision marque un tournant décisif dans l’organisation de la résistance française.

La structuration des F.F.I. et leur lien avec les Alliés

Les F.F.I. sont structurées de manière à pouvoir mener à la fois des actions militaires de sabotage et de guérilla, mais aussi à assurer l’accueil des troupes alliées lors du débarquement. Leur coordination avec les Alliés se fait par l’intermédiaire du Bureau Central de Renseignements et d’Action (BCRA), qui fournit des informations précieuses aux services de renseignement britanniques et américains.

Les Actions et Les Combats des Forces Françaises de l'Intérieur

Les sabotages et les attaques contre les forces nazies

Les F.F.I. mènent des actions de sabotage contre les infrastructures allemandes, en détruisant des voies ferrées, des lignes téléphoniques, et des dépôts de munitions. Ces attaques sont cruciales pour affaiblir les Allemands, perturber leur logistique et freiner leurs déplacements. Le travail de renseignement mené par les F.F.I. permet également de recueillir des informations stratégiques, notamment sur les déplacements des troupes allemandes.

Les maquis, qui sont des unités de résistance dispersées dans les zones rurales, deviennent des points stratégiques d’opposition à l'occupant. Les F.F.I. se battent non seulement contre les Allemands mais aussi contre la Milice française, qui collabore avec les nazis, et contre les forces vichystes.

Le soutien au débarquement allié et la libération de la France

Les F.F.I. jouent un rôle essentiel lors du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Dès les premiers jours de l'opération Overlord, elles facilitent les mouvements des troupes alliées, détruisent des ponts et des lignes de communication, et apportent un soutien vital dans les régions occupées par les nazis. Leur implication est cruciale dans le succès de la libération de la France, notamment lors des combats en Bretagne, en Normandie, et dans le sud de la France.

L'Héritage des Forces Françaises de l'Intérieur

La contribution à la victoire et la reconnaissance

Les F.F.I. sont reconnues comme un acteur clé de la libération de la France. Leur engagement, leur courage et leur efficacité lors des combats contre les forces nazies et de Vichy ont été décisifs dans la victoire finale. Après la libération, de nombreux résistants des F.F.I. sont honorés et intégrés dans l’armée régulière. Jean Moulin, en particulier, devient un symbole de la résistance et de l’unité nationale, bien que son sacrifice ait été tragique.

L'impact durable sur la mémoire nationale

La création des F.F.I. marque un moment fort dans la mémoire collective française. Elles symbolisent l’unité de la résistance intérieure face à l’occupation et à la collaboration. Aujourd’hui, l’héritage des F.F.I. est célébré chaque année lors des cérémonies commémoratives de la libération de la France, et les anciens combattants des F.F.I. continuent de recevoir des hommages pour leur rôle dans la défense de la liberté et de la souveraineté nationale.

Unifiées pour la Libération de la France

La création des Forces Françaises de l'Intérieur représente l'une des réponses les plus significatives à l'occupation allemande et au régime de Vichy. L'unification des mouvements de résistance sous un même commandement a permis une coordination efficace, donnant un élan décisif à la libération de la France. Aujourd'hui, l’héritage des F.F.I. reste une source d'inspiration pour les générations futures, un exemple de courage, de solidarité et d’engagement envers la liberté.

Giacomo Puccini, l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de l'opéra, reste une figure incontournable du répertoire lyrique mondial. À travers ses œuvres intemporelles, telles que La Bohème, Tosca, Madama Butterfly et Turandot, Puccini a captivé des générations d'amateurs d'opéra, alliant passion, drame et beauté musicale dans des compositions qui continuent d'émouvoir des milliers de spectateurs aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un hommage à un compositeur, mais à un homme qui a su incarner l’essence même de la mélodie italienne, transformant l’opéra en une expérience émotionnelle inoubliable. Cet article retrace l'ascension de Puccini, son héritage et l'impact qu’il a eu sur la musique et la culture de son époque.

L'Enfance et les Premiers Pas Musicaux

Une naissance dans une famille musicale

Né à Lucques, en Toscane, en 1858, Giacomo Puccini provient d'une famille de musiciens. Son père, Michele Puccini, était un compositeur et un chef d'orchestre respecté, bien que sa carrière ait été marquée par des luttes financières. Le jeune Giacomo baigne donc dans la musique dès son plus jeune âge. Après des études au conservatoire de Milan, Puccini commence à s’affirmer comme un compositeur talentueux, marqué par une profonde admiration pour les maîtres italiens du bel canto, mais aussi par des influences extérieures qui l’amènent à s’imprégner de styles musicaux modernes.

Les premières œuvres : Un compositeur en devenir

Les premières œuvres de Puccini, bien qu’encore inconnues du grand public, révèlent déjà son génie mélodique. Son opéra Le Villi (1884) suscite l'attention de la critique, marquant le début d'une série de créations qui établiront son nom parmi les plus grands compositeurs. Bien qu'il ait souffert de doutes et de révisions au début de sa carrière, Puccini trouve peu à peu sa voie, forgeant une esthétique unique qui lui permettra de se démarquer des autres compositeurs contemporains.

Le Génie Puccinien et ses Œuvres Phare

La Bohème : Un chef-d'œuvre de la jeunesse et de la passion

La Bohème (1896) est l'une des œuvres les plus célèbres de Puccini, incarnant la jeunesse, l'amour et la souffrance. Basée sur les écrits de Henri Murger, l’opéra raconte l’histoire d’un groupe de jeunes artistes à Paris, naviguant entre la vie bohème et les épreuves du quotidien. La musique de Puccini, à la fois tendre et dramatique, dépeint à la perfection l’intensité de leurs émotions, avec des arias comme "Che gelida manina" ou "Mi chiamano Mimi" devenus incontournables.

Tosca : Une œuvre de tension et de tragédie

Premier chef-d'œuvre de Puccini dans le registre dramatique, Tosca (1900) est une œuvre où la passion humaine, le pouvoir, la politique et la religion s’entrelacent dans une tragédie déchirante. L'opéra se distingue par son intensité dramatique, et Puccini y explore des personnages profondément humains, notamment Tosca, une diva d'opéra, et Cavaradossi, un peintre révolutionnaire. Les thèmes de la politique et de la tyrannie qui résonnent dans l’opéra demeurent puissants et actuels, renforçant la pertinence de cette œuvre.

Madama Butterfly : L'un des plus grands drames amoureux

Madama Butterfly (1904) reste l'une des œuvres les plus poignantes et appréciées de Puccini. L'histoire tragique d'une geisha japonaise, Cio-Cio-San, et de l’officier américain Pinkerton, qui la trahit, explore les thèmes de l’amour non réciproque et de l’honneur. Puccini parvient à une fusion parfaite entre la musique et le drame, en utilisant des motifs mélodiques qui véhiculent l’émotion de manière bouleversante. L'opéra s'est imposé comme un pilier du répertoire international et continue de toucher les spectateurs du monde entier.

L'Héritage Musical et l'Impact Culturel

L’évolution de l’opéra italien au XXe siècle

Puccini a joué un rôle clé dans l’évolution de l’opéra italien, non seulement par ses compositions, mais aussi par sa capacité à s’adapter aux nouvelles techniques et aux goûts du public. Alors que la tradition du bel canto se poursuivait, il a intégré des éléments modernes dans ses opéras, en particulier dans la manière dont il exploite les harmonies et l'orchestration pour souligner la psychologie des personnages. Ses œuvres continuent d'influencer de nombreux compositeurs et opéras contemporains.

Un héritage vivant sur les scènes du monde

L’héritage de Puccini se poursuit chaque année sur les scènes des plus grands théâtres du monde. Ses opéras sont régulièrement joués et sont considérés comme des classiques du répertoire lyrique. Le caractère universel de ses thèmes — l’amour, la perte, la guerre et la révolte — et la force émotionnelle de sa musique garantissent que son œuvre perdurera pour les générations futures. Les jeunes artistes, les chefs d'orchestre et les metteurs en scène continuent de redécouvrir et de réinterpréter ses œuvres, s’assurant que l’influence de Puccini ne se limite pas à une époque révolue, mais demeure une partie vivante de la culture mondiale.

La Dernière Saison : La Fin d'un Maître

Les dernières années de Giacomo Puccini

Vers la fin de sa vie, Puccini fait face à des épreuves personnelles et professionnelles, dont une longue maladie. Malgré cela, il continue de composer, cherchant à compléter son ultime chef-d'œuvre, Turandot. La composition de cette œuvre restera inachevée, Puccini mourant en 1924 avant d'avoir pu voir l’opéra dans sa version complète. Cependant, Turandot devient un autre pilier du répertoire opératique, magnifiquement achevé par Franco Alfano.

L'héritage intemporel de Puccini

Bien que la mort de Puccini ait mis fin à une époque dorée de l’opéra, son œuvre a traversé les générations. Turandot, ainsi que ses autres opéras, continue d’être chanté sur les scènes internationales, faisant vivre l'esprit du Maestro à travers la musique et le drame. Sa contribution à l’opéra italien et mondial reste incontestée, et son héritage est célébré à chaque représentation de ses œuvres.

L'Artiste Éternel de l'Opéra Italien

Giacomo Puccini est, sans aucun doute, l'un des plus grands maîtres de l'opéra italien, et son œuvre continue de résonner dans le cœur des mélomanes à travers le monde. De La Bohème à Turandot, chaque composition est une œuvre d'art vivante qui allie la puissance émotionnelle à une sophistication musicale incomparable. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage non seulement pour son génie créatif, mais aussi pour sa capacité à transmettre, à travers la musique, les émotions humaines les plus profondes. Adieu au Maestro, mais son héritage est bien vivant.

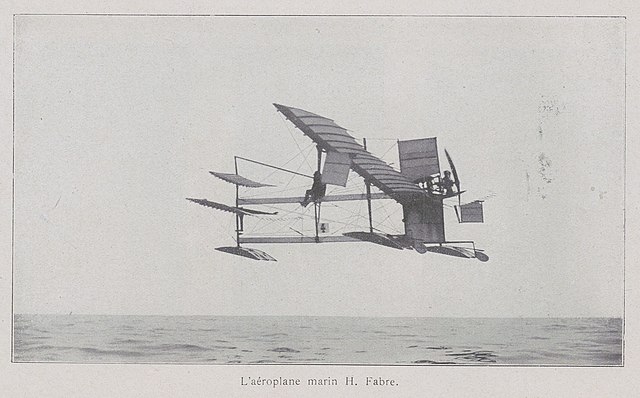

Henri Fabre, un nom souvent associé à l’aéronautique, est l’un des pionniers les plus remarquables dans l’histoire de l’aviation. Moins connu que d’autres figures emblématiques comme les frères Wright ou Louis Blériot, Fabre a pourtant marqué de manière significative les premiers pas de l’humanité dans le domaine du vol. Son exploit, un vol réussi en 1910 avec un hydravion, est un jalon fondamental dans l’histoire de l'aviation et fait de lui un personnage incontournable de cette époque. Cet article explore la naissance de Henri Fabre, ses influences et son rôle dans les débuts de l’aviation.

Les Origines de Henri Fabre

Une enfance dans le Sud de la France

Henri Fabre naît le 29 novembre 1882 à Marseille, dans une époque où les sciences et la technologie connaissent des avancées rapides, mais où le vol humain reste encore un rêve lointain. Il grandit dans une famille modeste et développe dès son jeune âge une grande curiosité pour la mécanique et l'ingénierie. Bien que son parcours scolaire ait été marqué par une passion pour les sciences naturelles, c’est sa fascination pour le vol qui va vraiment guider son avenir.

L’influence de la mer et de la navigation

Bien que l'aviation fût son objectif ultime, Henri Fabre est également attiré par la mer et la navigation. Avant de se consacrer entièrement à l’aviation, il a l’occasion de travailler dans des chantiers navals. L’expérience acquise dans la construction navale, notamment la conception de bateaux et d'hydravions, sera déterminante pour ses futures recherches. Ce lien avec la mer et les bateaux va devenir un pilier dans l’élaboration de son propre projet d'hydravion, l'élément qui marquera son nom dans l'histoire.

La Passion pour l'Aviation et le Projet d'Hydravion

L'inspiration et les premiers pas dans l'aéronautique

Au début du XXe siècle, l'aviation commence à susciter un intérêt croissant dans le monde entier. Henri Fabre, passionné par cette évolution, se plonge dans l’étude des théories aéronautiques et des travaux de pionniers comme Clément Ader et Alberto Santos-Dumont. Mais c’est son intérêt particulier pour l’hydravion qui va le distinguer des autres inventeurs de l’époque. À une époque où les avions terrestres sont encore en phase de développement, Fabre veut franchir un nouveau cap en combinant les concepts de vol et de navigation maritime.

La conception du Fabre Hydravion

Henri Fabre se lance dans la conception de son propre avion, qu’il appelle le Fabre Hydravion. Ce modèle innovant est un hydravion à flotteurs, adapté à un décollage et un atterrissage sur l’eau, une technologie révolutionnaire pour l’époque. Il utilise des matériaux légers et une aérodynamique poussée pour garantir la stabilité du vol. Après plusieurs mois de conception et d’essais, Henri Fabre réussit enfin à faire décoller son appareil le 28 mars 1910, sur le lac de Berre, près de Marseille.

Le Vol Historique et ses Conséquences

Le premier vol réussi du Fabre Hydravion

Le 28 mars 1910, Henri Fabre réalise un exploit qui restera gravé dans les annales de l’histoire de l’aviation. Son hydravion décolle avec succès, marquant ainsi le premier vol d’un avion à hydravion dans l’histoire. Ce vol, bien qu’encore modeste en termes de distance et de durée, est une percée technique majeure et fait de Fabre un pionnier incontesté de l’aéronautique. Sa démonstration met en lumière la possibilité de relier la mer et le ciel, ouvrant ainsi la voie à de futures innovations dans le domaine des hydravions.

L'impact sur l’aviation et la reconnaissance internationale

Ce vol historique marque un tournant pour l’aviation, car il inspire d’autres chercheurs et inventeurs à développer des appareils capables de voler et d’atterrir sur l’eau. Bien que Fabre ne reçoive pas une reconnaissance immédiate à la hauteur de son exploit, son invention influence durablement les développements suivants dans l’aviation maritime. À partir de ce moment, la communauté scientifique et aéronautique commence à considérer sérieusement les hydravions comme un domaine d’avenir pour le transport et la guerre.

Henri Fabre et l’Héritage de son Oeuvre

Les années après l'exploit d'Henri Fabre

Après son vol historique, Henri Fabre continue de travailler dans le domaine de l’aéronautique, bien qu'il soit moins médiatisé que certains de ses contemporains. Il reste un défenseur de la recherche scientifique et de l'innovation. Bien que son nom ne soit pas aussi célèbre que ceux des plus grands pionniers de l'aviation, son héritage reste intact à travers son invention. Fabre continue à promouvoir l’hydravion comme une solution viable pour les traversées maritimes et les applications militaires.

Un précurseur dans le développement des hydravions

Henri Fabre est souvent oublié dans les récits traditionnels de l'histoire de l'aviation, mais il reste un précurseur important dans le développement des hydravions. Ses recherches et ses essais pratiques ont pavé la voie à d'autres innovations, et son nom est honoré par ceux qui reconnaissent la contribution fondamentale qu'il a apportée à la construction d'une aviation plus moderne et plus versatile. Il reste une figure emblématique pour ceux qui croient en l'importance de l'innovation technologique et de l'audace.

L’Homme qui a transformé l’Histoire des Vols

La naissance de Henri Fabre en tant que pionnier de l’aviation se révèle être un tournant crucial dans l’histoire des transports aériens et maritimes. Son exploit avec le Fabre Hydravion en 1910 marque le début d’une nouvelle ère pour les inventions aéronautiques. Si son nom n’a pas la même renommée que celui d’autres inventeurs célèbres, son rôle de précurseur est indéniable, et son héritage demeure toujours vivace dans les technologies modernes de l’aviation. Henri Fabre a ouvert une voie que d’autres ont suivie, transformant l’histoire du vol humain.

Le sacre de Saint Louis, en 1237, est l’un des événements les plus marquants de l’histoire de France, non seulement parce qu’il marque l’accession au trône de Louis IX, mais aussi par son impact symbolique et religieux. Ce sacre, qui se déroule dans le contexte de la France médiévale du XIIIe siècle, est chargé de significations profondes, associant la royauté au pouvoir divin et affirmant l’autorité royale sur le royaume. Saint Louis deviendra l’un des plus célèbres monarques de l’histoire de France, notamment pour sa piété et son engagement envers la justice. Cet article examine le sacre de Saint Louis sous plusieurs angles, en mettant en lumière son importance dans l’histoire du royaume et dans la construction du mythe du roi chevalier.

Le Contexte Politique et Religieux du Sacre

La France au début du XIIIe siècle

À la naissance de Louis IX en 1214, la France est un royaume puissant, mais encore en plein processus de centralisation. Son père, Louis VIII, lutte pour maintenir l’autorité de la couronne face aux seigneurs féodaux et aux prétentions des Anglais en Normandie. À sa mort prématurée en 1226, Louis IX, alors âgé de 12 ans, accède au trône. Ce contexte marque une époque où la monarchie doit affirmer son autorité face à des enjeux internes et externes, et où l’Église joue un rôle central dans le processus de sacre.

La place du sacre dans la légitimité royale

Le sacre d’un roi était, à l’époque médiévale, un acte à la fois religieux et politique. Il ne suffisait pas d’être couronné pour régner ; la bénédiction divine était essentielle pour légitimer le pouvoir. Le sacre de Louis IX, effectué à Reims par l’archevêque, est donc un acte fondateur qui établit sa légitimité en tant que souverain, non seulement en France, mais également aux yeux de Dieu et de l’Église.

Le Rituel du Sacre de Saint Louis

Le rôle de l’Église et du clergé

L’Église joue un rôle déterminant dans le sacre, non seulement par l’acte religieux lui-même, mais aussi en organisant l’événement selon un protocole strict. L’archevêque de Reims, responsable du sacre des rois de France, bénit le souverain et lui remet les insignes royaux : la couronne, le sceptre et l’épée. Ces symboles ont tous un pouvoir mystique qui transcende leur valeur matérielle, marquant l’intention divine de guider le roi dans son rôle de protecteur de la foi chrétienne.

Le moment solennel et les symboles du sacre

Le sacre de Louis IX est riche en symboles. Lors de la cérémonie, il reçoit le Saint Chrême, une huile consacrée utilisée pour l’onction royale, une symbolique forte de l’infusion de la grâce divine. Le roi est ainsi présenté non seulement comme un souverain, mais aussi comme un « chrétien par excellence », voué à la justice et à la protection de l’Église.

Saint Louis, le Roi Juste et Pieux

La dimension religieuse du règne de Saint Louis

Une fois couronné, Saint Louis ne se contente pas de régner en tant que souverain temporel, mais se veut aussi un modèle de vertu chrétienne. Son engagement envers la foi et la justice transforme son règne. Saint Louis est avant tout un roi pieux, qui se lance dans des croisades et cherche à défendre le royaume de Dieu sur Terre. Son orientation religieuse est marquée par son souci de la réconciliation et de la paix, même au sein de son propre royaume.

Les réformes sociales et judiciaires

Sous le règne de Louis IX, la France connaît une période de réformes importantes, notamment dans le domaine judiciaire. Le roi cherche à imposer une justice équitable et accessible à tous. Il instaure des ordonnances, crée des tribunaux et œuvre pour l’abolition de certaines injustices sociales, renforçant son image de roi juste, soucieux de défendre les plus faibles et de rendre la justice au nom de Dieu.

L’Héritage du Sacre de Saint Louis

La construction du mythe de Saint Louis

Le sacre de Louis IX a marqué le début d’un règne qui a contribué à forger la légende du roi saint. Son engagement envers la foi, sa gestion prudente du royaume et ses croisades ont fait de lui une figure emblématique. À sa mort en 1270, il est canonisé par l’Église, et son sacre devient le symbole de la royauté française, associant le pouvoir royal à la divinité. Saint Louis devient ainsi un modèle de souveraineté chrétienne, une image de ce que doit être un roi juste et pieux.

L'impact sur la monarchie française

Le sacre de Louis IX et son héritage ont un impact durable sur la monarchie française. L’idéologie du roi thaumaturge, ou roi guérisseur, se développe, et les rois suivants s’efforcent d’incarner cette image de souverain saint et juste. Le sacre de Louis IX renforce l’idée que la royauté française est investie d’une mission divine, une notion qui marquera profondément l’histoire politique et religieuse du royaume.

Un Roi Sacré pour la France

Le sacre de Saint Louis ne fut pas seulement un acte symbolique, mais un moment fondateur dans l’histoire de la France médiévale. Il marquait l’ascension d’un roi dont l’idéal chrétien et les réformes sociales allaient façonner l’image de la monarchie française pour les siècles à venir. Saint Louis, par son sacre, a posé les bases de ce que serait la royauté française, alliant pouvoir temporel et mission divine, et son héritage reste un modèle de gouvernance et de justice.

Notre-Dame de Paris, l'un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français, a traversé les âges, portant en son sein non seulement une histoire fascinante mais aussi des mystères qui demeurent encore aujourd'hui. Lieu de culte, de pouvoir et de souvenirs historiques, la cathédrale cache de nombreux trésors enfouis, souvent liés à des événements marquants, des reliques sacrées et des secrets oubliés. Cet article explore ces trésors mystérieux, à la fois matériels et immatériels, qui restent dissimulés sous les pierres de Notre-Dame et qui continuent d'intriguer chercheurs, historiens et passionnés.

Les Trésors Historiques et Religieux

Les reliques sacrées : La Couronne d'Épines et autres objets vénérés

L'un des trésors les plus célèbres de Notre-Dame de Paris est la couronne d'épines que l'on croit avoir appartenu à Jésus-Christ. Selon la tradition chrétienne, cette relique a été conservée dans la cathédrale pendant des siècles, attirant des foules de pèlerins. Bien que la couronne d'épines ait été déplacée lors de la Révolution française, elle demeure l'un des objets les plus vénérés et une pièce centrale de l'héritage spirituel de Notre-Dame.

Le Trésor de la cathédrale : Objets liturgiques et artefacts précieux

Au fil des siècles, la cathédrale a accumulé des objets liturgiques et des artefacts précieux, dont des calices, des chandeliers et des croix ornées. Ces objets, symboles de la grandeur de l’Église et de l’importance de Notre-Dame, ont été cachés ou déplacés en temps de guerre et d'instabilité, laissant derrière eux une part de mystère sur ce qui reste encore enfoui dans les recoins de la cathédrale.

Les Mystères Archéologiques sous la Cathédrale

Les souterrains oubliés de Notre-Dame

Sous les fondations de Notre-Dame de Paris, des vestiges archéologiques ont été découverts, certains datant de l’époque romaine. Bien que beaucoup de ces découvertes aient été explorées, il reste des zones inaccessibles qui pourraient abriter des secrets anciens. Des fouilles et des recherches récentes ont révélé des objets et des structures anciennes, mais le potentiel de découvertes inattendues reste élevé. Il est possible que certaines sections sous la cathédrale soient encore à explorer.

Le trésor des Templiers : Légendes et théories

Depuis des siècles, une rumeur persistante évoque la présence d'un trésor caché par les Templiers sous Notre-Dame de Paris. Ces chevaliers médiévaux, dont l'ordre a été dissous au début du XIVe siècle, auraient dissimulé des richesses inestimables avant leur chute. Bien qu’aucune preuve tangible n’ait été trouvée, cette légende alimente les spéculations et attire ceux qui cherchent à percer les mystères de la cathédrale.

Les Mystères Architecturaux et les Secrets Cachés dans les Détails

Les vitraux et leur signification cachée

Les célèbres vitraux de Notre-Dame de Paris, en particulier les rosaces, sont non seulement des œuvres d'art remarquables mais pourraient également contenir des symboles cachés. Certains historiens et experts en art affirment que ces vitraux ont été conçus avec des significations ésotériques, des codes secrets liés à des connaissances anciennes ou des événements clés de l'histoire de la cathédrale. La quête pour comprendre ces symboles pourrait détenir des indices sur des trésors ou des mystères enfouis.

Les sculptures et la façade : Des messages cachés ?

La façade de Notre-Dame est parsemée de sculptures représentant des scènes bibliques et des figures saintes. Cependant, des chercheurs suggèrent qu’au-delà de la simple représentation religieuse, certains de ces reliefs et sculptures cachent des messages secrets, des indices sur des trésors ou des événements oubliés. La façade elle-même pourrait receler des mystères qui n'ont pas encore été décryptés.

Les Trésors Disparus et le Rôle de Notre-Dame dans l'Histoire de France

Le pillage révolutionnaire : Perte de trésors sacrés

La Révolution française a été un tournant pour Notre-Dame de Paris, qui a subi des pillages et des destructions. De nombreux objets sacrés ont disparu à cette époque, dont certaines reliques et artefacts précieux. Toutefois, une partie de ces trésors aurait été cachée avant leur vol, et des spéculations subsistent sur leur emplacement.

Le rôle de Notre-Dame pendant les grandes périodes de guerre

Au cours des siècles, Notre-Dame a été un témoin clé des événements majeurs de l’histoire de France, notamment pendant les guerres de religion et la Révolution. Des objets et trésors ont été cachés pour les protéger des pillards et des envahisseurs. Certaines de ces reliques pourraient toujours être enfouies, attendant d'être retrouvées par de futures générations.

Les Trésors et Mystères Cachés sous ses Pierres

Les trésors enfouis de Notre-Dame de Paris, qu'ils soient matériels ou immatériels, continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Qu'il s'agisse des reliques sacrées, des objets précieux ou des mystères archéologiques enfouis sous ses pierres, la cathédrale reste un symbole puissant de l'histoire de France. Bien que certains secrets aient été découverts, beaucoup demeurent encore cachés, à la fois dans ses fondations et dans les récits qui entourent ce monument millénaire. La quête pour découvrir ces trésors enfouis est loin d'être terminée.

Le 28 novembre 1947, le Maréchal Philippe Leclerc de Hauteclocque, l'un des héros les plus emblématiques de la Libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, trouve la mort dans un accident de voiture. Sa disparition prématurée à l'âge de 52 ans marque la fin d'une carrière militaire brillante et le départ d'un homme qui incarna le courage, le patriotisme et l'engagement. Cette tragédie survient alors que la France commence à reconstruire son avenir, et Leclerc, à la tête de la 2e Division Blindée, était une figure incontournable de l'après-guerre.

Leclerc, un Héros de la Seconde Guerre Mondiale

Le Parcours du Maréchal Leclerc

Né en 1902, Philippe Leclerc a rapidement su se faire remarquer dans les rangs de l'armée française. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement lors de la Libération de la France, fait de lui l'un des grands stratèges de l'époque. À la tête de la 2e Division Blindée, il joue un rôle essentiel lors du Débarquement de Normandie et dans la libération de Paris, où il reçoit les honneurs pour sa bravoure.

L'ascension de Leclerc après la Libération

Après la fin de la guerre, Leclerc continue d'occuper des positions de haute responsabilité. Il devient une figure clé de la reconstruction militaire et politique de la France. Ses talents de commandant et son rôle dans l'organisation des forces armées françaises de l’après-guerre lui valent une reconnaissance nationale et internationale.

L'Accident Fatal

Le Dernier Voyage du Maréchal

Le 28 novembre 1947, alors qu'il se rend à Paris, Leclerc prend place dans une voiture militaire avec son chauffeur. La route est difficile, les conditions météorologiques sont mauvaises, et un accident tragique survient près de Paris. L'auto s'écrase, et le Maréchal Leclerc perd la vie dans l'impact. Cet événement inattendu secoue la nation, tant Leclerc était apprécié non seulement pour ses exploits militaires mais aussi pour sa personnalité.

Les circonstances de l'accident

Les circonstances exactes de l'accident restent floues. Selon les témoins, la route était glissante à cause de la pluie et de la brume. Certains évoquent également une vitesse excessive, d'autres attribuent l'incident à un problème mécanique de la voiture. Quoi qu'il en soit, la disparition du Maréchal est un choc, surtout en raison de la jeunesse de son âge et de ses projets d'avenir.

L'Héritage du Maréchal Leclerc

Un Héros Inoubliable de la Libération

Philippe Leclerc reste dans l’histoire comme un héros de la Libération. Il incarne les valeurs de courage et d’héroïsme qui ont marqué la résistance française face à l'occupation allemande. Son rôle dans la Libération de Paris et sa capacité à mener ses hommes à travers les épreuves de la guerre font de lui une figure emblématique de la France libre.

La Postérité du Maréchal

Bien que sa vie ait été écourtée, l'héritage du Maréchal Leclerc est immense. Son nom reste associé à la grandeur militaire de la France et à la libération des territoires occupés. Des monuments, des rues et des écoles portent son nom en hommage à son sacrifice et à son rôle crucial pendant la guerre. Leclerc a également marqué l’histoire en tant que commandant et stratège, laissant une empreinte indélébile sur les forces armées françaises.

La Fin d'une Figure Héroïque

La mort de Philippe Leclerc, survenue bien trop tôt, a privé la France d'une de ses plus grandes figures militaires et d'un homme d'exception. Sa mémoire perdure aujourd'hui à travers les monuments qui lui rendent hommage, mais aussi dans le cœur des Français, qui continuent de célébrer son courage et son sacrifice. Leclerc restera à jamais un symbole du courage face à l'adversité et un héros national inoubliable.

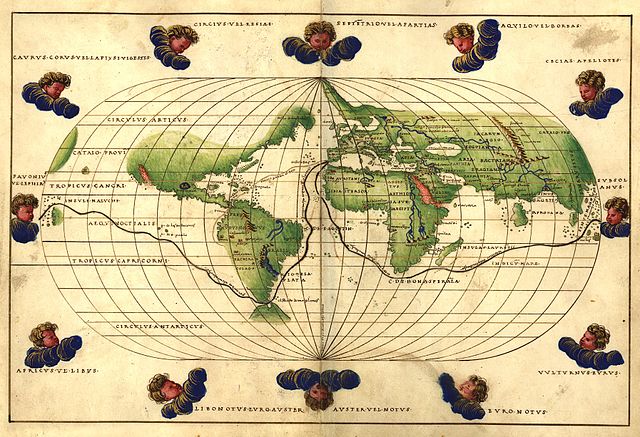

En 1519, l'explorateur portugais Fernand de Magellan lance l'une des expéditions maritimes les plus audacieuses de l'histoire : un périple sans précédent à travers des océans inconnus et des continents inexplorés. Son objectif ? Trouver une route vers les Indes en naviguant vers l'ouest, contournant l'Afrique et ses eaux tumultueuses. Ce voyage monumental, bien qu'inachevé, va marquer un tournant dans la cartographie mondiale et ouvrir la voie aux grandes découvertes géographiques de l'époque.

L'Appel de l'Aventure

Les Motivations de Magellan

Magellan, un homme de mer expérimenté, a toujours rêvé d'une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Confronté à l'hostilité de la cour portugaise, il trouve une nouvelle opportunité en Espagne, où il obtient le soutien de Charles Ier pour partir à la recherche d'une route maritime vers les Moluques. La recherche des épices, précieuses marchandises de l'Asie, devient le principal moteur de cette expéditions.

Le Rôle de l'Empire Espagnol

L'Espagne, en pleine expansion coloniale, cherche à étendre son influence commerciale en Asie. Ce besoin d'accroître ses routes commerciales et de contrer les ambitions portugaises en Asie fait de l'expédition de Magellan une mission d'une importance capitale.

Le Voyage à Travers les Mers Inconnues

La Traversée de l'Atlantique

Magellan et ses cinq navires quittent le port de Séville en septembre 1519. Les premiers mois sont marqués par des tempêtes violentes et des conflits internes, mais l'expédition continue sa traversée de l'Atlantique, en direction du continent sud-américain.

La Découverte du Détroit de Magellan

Arrivé au sud de l'Amérique, Magellan découvre un passage qui, aujourd'hui encore, porte son nom : le détroit de Magellan. Ce passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique devient la clé de sa route vers l'Asie. Une aventure périlleuse, marquée par des conditions météorologiques extrêmes et la fatigue de l'équipage.

Le Pacifique, un Défi Inimaginable

La Traversée du Pacifique

Après avoir franchi le détroit, Magellan se lance dans la traversée de l'immense océan Pacifique. Le voyage devient une lutte pour la survie, avec des provisions qui s'amenuisent, et des hommes de plus en plus désespérés face à la soif et à la famine.

La Découverte des Philippines

En 1521, l'expédition arrive enfin aux Philippines, une terre encore inconnue des Européens. Cependant, ce qui devait être une escale de réapprovisionnement va se transformer en tragédie lorsque Magellan, engagé dans un conflit local, trouve la mort dans une bataille contre les indigènes de l'île de Mactan.

L'Héritage du Voyage de Magellan

La Continuité de l'Expéditions

Bien que Magellan ne survive pas à son propre voyage, son nom reste gravé dans l'histoire. Son lieutenant, Juan Sebastián Elcano, prend la tête de l'expédition et mène les navires restants jusqu'aux Moluques, puis retourne en Espagne. En 1522, l'expédition, bien qu'en grande partie décimée, revient en Espagne après avoir fait le tour du monde, accomplissant ce que Magellan n'a pas pu voir.

L'Impact sur la Cartographie et le Commerce

Le voyage de Magellan et de ses hommes ne fut pas seulement un exploit héroïque mais également un bouleversement dans la compréhension géographique de la planète. L’expédition prouve la sphéricité de la Terre et apporte des informations précieuses pour les cartes maritimes, tout en ouvrant de nouvelles routes commerciales avec l'Asie.

Voyage Épique de Magellan

Le voyage de Magellan, malgré ses difficultés et la mort prématurée de son leader, reste une des aventures les plus importantes de l’histoire des explorations. Il démontre la ténacité humaine et la quête incessante de nouveaux horizons, et demeure un symbole de courage et de persévérance dans l’adversité.

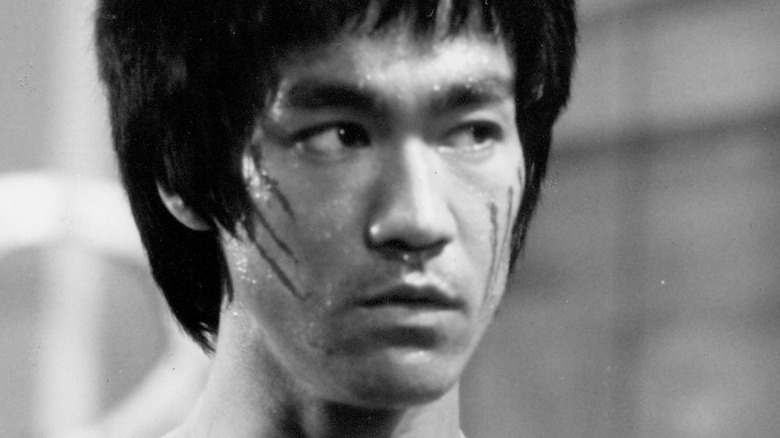

Bruce Lee, surnommé le "Dragon", est une figure incontournable de l'histoire des arts martiaux et du cinéma. Né à San Francisco en 1940 et élevé à Hong Kong, il a transcendé les frontières culturelles et les limites des disciplines qu'il pratiquait. Sa naissance, tant sur le plan physique que sur le plan symbolique, représente bien plus qu'un simple événement : elle marque l'émergence d'une légende qui allait révolutionner le monde des arts martiaux et laisser un impact durable sur le cinéma mondial. Cet article explore les premières années de Bruce Lee, ses influences, et les fondations de l'icône qu'il est devenu.

Les Premières Années – Un Enfant de Hong Kong

Bruce Lee naît le 27 novembre 1940 à San Francisco, mais son enfance se déroule principalement à Hong Kong, où il passe ses premières années. Cette période de sa vie jouera un rôle déterminant dans la formation de sa personnalité et de ses compétences en arts martiaux.

L'Influence de Sa Famille et de Son Environnement

Issu d'une famille chinoise, Bruce Lee est exposé dès son plus jeune âge à la culture asiatique et aux valeurs traditionnelles. Son père, une figure importante dans le milieu théâtral de Hong Kong, lui ouvre les portes du monde du spectacle. Cependant, c'est son père, tout comme son entourage, qui va l'initier aux arts martiaux, une discipline qu'il va rapidement assimiler.

L'Éducation Martial et l'Esprit de Compétition

Dès l’âge de 13 ans, Bruce Lee commence à pratiquer le kung-fu sous la tutelle de Yip Man, un maître réputé de Wing Chun. Son esprit de compétition et son désir de maîtriser les techniques martiales l'amènent à se distinguer des autres élèves. Cette période de formation intense forge son caractère et amorce sa quête de perfectionnement.

L'Ascension – De Hong Kong à Hollywood

L'adolescent Bruce Lee n'a qu'une seule obsession : devenir le meilleur, non seulement dans les arts martiaux, mais aussi dans le domaine du cinéma. Sa passion pour le cinéma, sa discipline dans l'entraînement physique et ses talents innés vont lui permettre de se frayer un chemin hors du commun vers Hollywood.

La Transition de Hong Kong à Hollywood

Après avoir fait ses preuves à Hong Kong, notamment dans des films comme The Big Boss et Fists of Fury, Bruce Lee décide de s'installer aux États-Unis, où il souhaite percer dans l'industrie du cinéma hollywoodien. Cependant, il fait face à des obstacles liés à son origine asiatique, car les rôles principaux étaient rarement accordés à des acteurs d'origine non occidentale.

L'Invention du Jeet Kune Do et la Révolution des Arts Martiaux

En parallèle de sa carrière cinématographique, Bruce Lee développe sa propre méthode d'arts martiaux, le Jeet Kune Do, qui se distingue par sa fluidité et son approche pratique. Cette philosophie révolutionnaire met l'accent sur l'efficacité des mouvements, indépendamment des styles traditionnels, et incarne une évolution des arts martiaux, plus proches de la réalité et moins figés dans les techniques codifiées.

L'Héritage de Bruce Lee – Un Impact Culturel et Universel

Bien que sa carrière ait été tragiquement écourtée par sa mort prématurée en 1973, l'héritage de Bruce Lee demeure immense. Son influence dépasse largement le domaine des arts martiaux et du cinéma, affectant la culture populaire mondiale.

Une Icône Mondiale et un Modèle d'Excellence

Bruce Lee n’a pas seulement été un acteur de cinéma, il est devenu une figure emblématique de la culture pop mondiale. Par sa discipline, sa philosophie de vie et ses performances sur grand écran, il a inspiré des générations entières, de ceux qui pratiquent les arts martiaux à ceux qui cherchent à améliorer leur vie personnelle par la rigueur et la persévérance.

Le Légendaire Dragon et la Popularisation des Arts Martiaux

Bruce Lee est souvent crédité pour avoir introduit et popularisé les arts martiaux chinois en Occident, principalement par le biais de ses films. Ses films, notamment Enter the Dragon, ont ouvert la voie à une reconnaissance plus large des arts martiaux, transformant les pratiques anciennes en un phénomène mondial.

Un Héritage Immortel

Bruce Lee n'est pas simplement un maître des arts martiaux ou un acteur légendaire : il incarne un idéal, celui de la recherche incessante de perfection, d'équilibre et de discipline. À travers son héritage, Bruce Lee continue d'influencer la culture mondiale, tant dans le domaine du cinéma que des arts martiaux. La naissance de cet homme, qui semblait destiné à changer le monde, ne marque pas seulement la vie d’un individu exceptionnel, mais aussi la naissance d’une légende vivante. Aujourd'hui, Bruce Lee reste un modèle pour ceux qui aspirent à repousser leurs limites et à vivre leur passion avec intégrité.

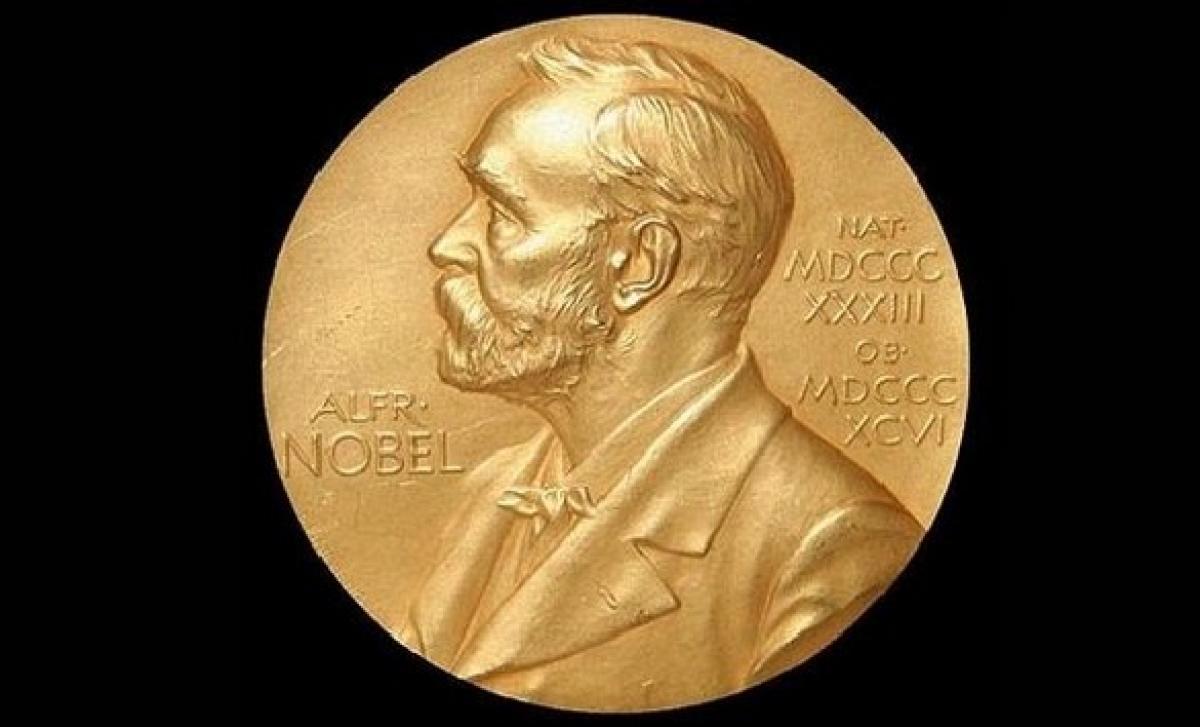

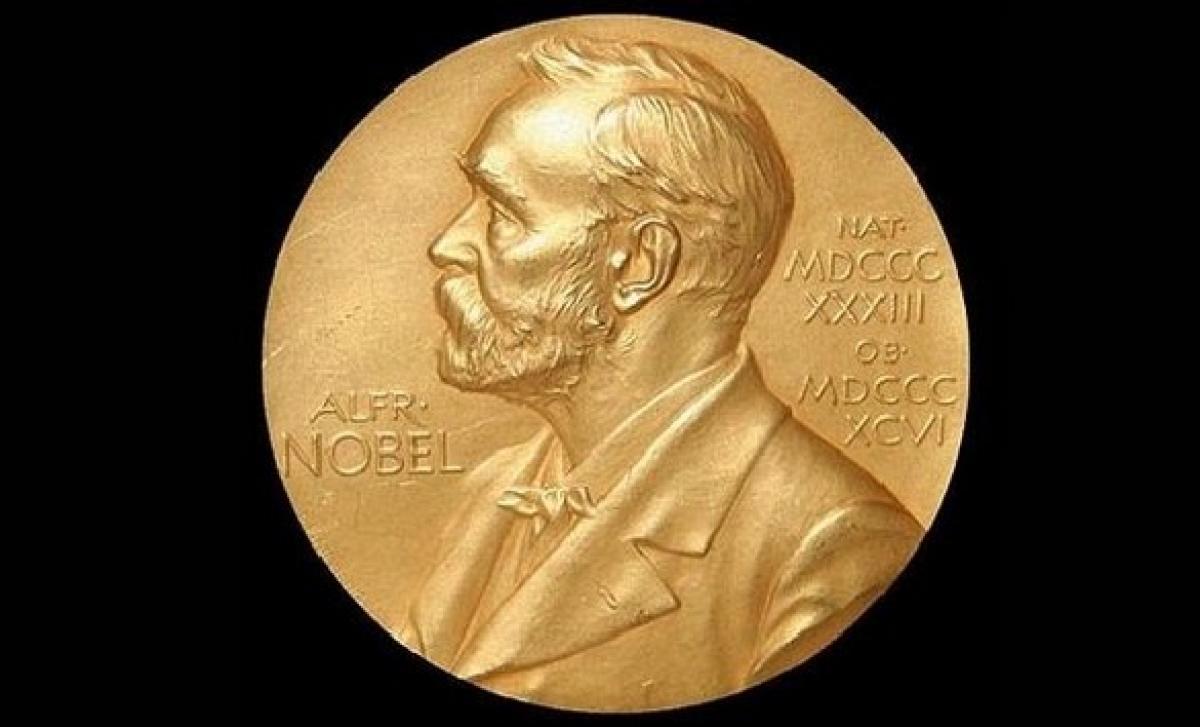

27 Novembre 1895 : La Genèse des Prix Nobel - Un Héritage d'Excellence et de Reconnaissance Mondiale

27 Novembre 1895 : La Genèse des Prix Nobel - Un Héritage d'Excellence et de Reconnaissance Mondiale

Les Prix Nobel, l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde, ont été créés pour honorer les contributions exceptionnelles dans des domaines tels que la physique, la chimie, la médecine, la littérature et la paix. Ces prix, décernés chaque année depuis 1901, sont l'œuvre d'Alfred Nobel, un inventeur, ingénieur et industriel suédois. Mais qu’est-ce qui a motivé la création de ces prix, et comment sont-ils devenus un symbole mondial d'excellence ? Cet article revient sur la genèse des Prix Nobel, leur fondation et leur impact sur le monde.

Alfred Nobel - L'Homme Derrière l'Héritage

Alfred Nobel, né en 1833 en Suède, est surtout connu pour avoir inventé la dynamite. Cependant, au-delà de cette invention, il laisse un héritage bien plus vaste. Son parcours personnel et sa vision de l'avenir ont joué un rôle crucial dans la création des Prix Nobel.

L'Invention de la Dynamite et l'Impact Social

L’invention de la dynamite en 1867 permet à Nobel de connaître un immense succès financier. Cependant, cette découverte, utilisée principalement dans les industries de la construction et de l’extraction minière, lui attire aussi des critiques. Nobel était préoccupé par le fait que sa dynamite puisse également être utilisée à des fins destructrices en temps de guerre.

La Réflexion sur son Héritage

À la suite de la lecture d’un article dans lequel il était qualifié de "marchand de la mort", Nobel commence à s'interroger sur la manière dont il sera perçu après sa mort. Cette réflexion le pousse à décider de consacrer sa fortune à des prix qui récompenseraient les individus ayant apporté des contributions majeures à l’humanité dans des domaines scientifiques, littéraires et humanitaires.

La Fondation des Prix Nobel - Une Vision de Reconnaissance

En 1895, dans son testament, Alfred Nobel précise sa volonté de créer un fonds destiné à récompenser les individus ayant réalisé des découvertes ou des œuvres d'une importance capitale. Cette démarche vise à réorienter son héritage vers la reconnaissance des réalisations humaines positives, plutôt que vers des inventions pouvant nuire à l’humanité.

Le Testament de Nobel

Dans son testament, Nobel attribue la majeure partie de sa fortune pour financer les Prix Nobel. Il stipule que les prix seront décernés dans les domaines de la physique, de la chimie, de la médecine, de la littérature et de la paix. En 1900, il rédige la dernière version de son testament, prévoyant que les prix soient attribués par des comités d'experts dans chaque domaine.

La Création du Comité Nobel

La mise en œuvre de cette idée prend forme avec la création du Comité Nobel, chargé de l’organisation et de la remise des prix. Ce comité comprend des institutions prestigieuses telles que l'Académie royale des sciences de Suède pour la physique et la chimie, l'Académie de médecine pour la médecine, et la Société Nobel pour le prix de la paix. Les prix sont d'abord attribués en 1901, conformément aux souhaits d'Alfred Nobel.

Les Prix Nobel Aujourd'hui - Un Modèle d'Excellence Mondiale

Depuis leur création, les Prix Nobel ont pris une ampleur considérable, devenant un symbole mondial de l'excellence. Chaque année, des scientifiques, des écrivains et des militants reçoivent ces distinctions, qui ont une portée symbolique forte dans le monde entier.

L'Impact Mondial des Prix Nobel

Les Prix Nobel ont une influence immense sur la communauté scientifique et culturelle mondiale. Recevoir un Nobel signifie non seulement une reconnaissance internationale, mais aussi un accès à une plateforme de visibilité qui permet de propager des idées et des découvertes révolutionnaires.

Sous-chapitre 3.2 : Les Critiques et Évolutions

Au fil des années, les Prix Nobel ont suscité des débats sur plusieurs questions, telles que la non-attribution du prix à certains individus, ou encore l'absence de prix en certaines catégories, comme l'environnement ou les droits de l'homme. Toutefois, ces critiques n’ont pas entaché l’intégrité de l’institution. Par ailleurs, des ajustements ont été faits au fil du temps pour étendre la portée des prix.

Un modèle de reconnaissance

Les Prix Nobel, créés par Alfred Nobel en 1895, incarnent un modèle de reconnaissance des plus grandes contributions à l'humanité dans les domaines de la science, de la littérature et de la paix. Leur fondation, née de la volonté d’un homme de rediriger son héritage vers des œuvres positives, continue d'influencer et d’inspirer le monde. Aujourd’hui, ils restent l'une des distinctions les plus prestigieuses, honorant ceux qui œuvrent à améliorer notre monde à travers l’innovation, la littérature et l'engagement humanitaire.

Eugène Adrien Ducretet, né en 1844, est une figure incontournable de l’histoire de la radiotechnique et de l’électronique. Son nom est lié à des avancées majeures dans le développement des technologies de communication sans fil et dans l’évolution de la radio. À travers son travail, Ducretet a contribué à la naissance de l’industrie de la radiophonie et a jeté les bases de nombreuses innovations qui façonneront le XXe siècle. Cet article explore les premières années de ce pionnier, son parcours scientifique et les découvertes qui l’ont propulsé au rang de figure clé dans le monde des sciences physiques et de l’ingénierie.

Les Premières Années - De la Formation à l'Innovation

Eugène Ducretet grandit dans un environnement propice à l’éveil scientifique. Son enfance, marquée par une curiosité insatiable, lui permet de développer un intérêt pour la physique et les sciences appliquées. Dès ses premières années d’études, Ducretet montre un talent particulier pour les technologies mécaniques et électriques.

Les Études de Ducretet

Après avoir poursuivi des études à l'École Polytechnique, Eugène Adrien Ducretet se spécialise dans les sciences appliquées, particulièrement dans le domaine de l’électricité. C’est au contact des grandes avancées de son époque que son esprit innovant commence à se forger. Inspiré par les travaux de scientifiques comme Hertz et Marconi, il s’oriente rapidement vers les domaines de la radiophonie et des télécommunications sans fil.

La Naissance d’un Ingénieur Visionnaire

Dès le début de sa carrière, Ducretet se distingue par ses inventions et ses recherches, qui attirent l'attention des cercles scientifiques. Ce sont ses premières expérimentations dans le domaine de la radiophonie qui marqueront le début de son empreinte dans le domaine de la radiotechnique.

Ducretet et la Radiotechnique - Une Révolution Technologique

À la fin du XIXe siècle, la radiotechnique en est encore à ses balbutiements. Cependant, Eugène Ducretet va rapidement devenir l'un des pionniers en la matière. Ses travaux sur les premières expériences de transmission radio vont le rendre célèbre et permettre d'envisager la communication à longue distance sans fil.

Les Premières Expériences de Transmission Radio

En 1898, Ducretet réussit à réaliser la première transmission radio en France, une avancée qui révolutionne les télécommunications. En développant des appareils de plus en plus perfectionnés, il rend possible la diffusion de signaux sans fil sur de longues distances. Ce progrès, qui semblait jusqu’alors impossible, va ouvrir la voie à de nouvelles applications dans le domaine de la communication.

L’Invention du Détecteur de Radio

Un autre grand moment de la carrière de Ducretet fut l’invention du détecteur de radio, un appareil permettant de capter et d’amplifier les signaux radio. Cette invention est considérée comme un véritable jalon dans l’histoire de la radiophonie, car elle permet une meilleure qualité de transmission et contribue à la propagation des premiers émetteurs de radio à travers le monde.

Un Héritage Durable - Ducretet et l'Industrie de la Radio

L'impact de Ducretet ne se limite pas à ses inventions. Sa vision d’un avenir dominé par les technologies sans fil a joué un rôle clé dans la transformation de la radio en industrie. Il fonde la société Ducretet-Thomson, qui devient l’un des leaders dans la fabrication des premiers postes de radio et des équipements associés.

L’Essor de la Radio en France

L’impulsion donnée par Ducretet à l’industrie de la radio en France est considérable. En tant que fondateur de l’une des premières entreprises de production d’appareils de radiocommunication, il contribue activement à la démocratisation de la radio et à l’essor des premières stations de radiodiffusion.

L'Influence sur la Science et la Technologie

Au-delà de ses inventions, l’héritage scientifique de Ducretet continue d’influencer l’évolution des technologies modernes. Ses travaux ont ouvert la voie à des développements majeurs dans le domaine des télécommunications et de l’électronique, dont les applications se retrouvent dans des secteurs aussi variés que la télévision, l’aviation, et les communications militaires.

Pionnier de la Radiotechnique

Eugène Adrien Ducretet est l’un des pionniers les plus influents de l’histoire de la radiotechnique. Son travail a non seulement permis la naissance de la radiophonie moderne, mais a également préparé le terrain pour de futures innovations dans les télécommunications sans fil. À travers son parcours, Ducretet incarne l’esprit d’innovation et de vision qui a marqué le tournant technologique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Son héritage est toujours vivant aujourd’hui, non seulement dans les appareils que nous utilisons quotidiennement, mais aussi dans l’âme de l’industrie des communications modernes.

La mort de Clovis, roi des Francs, en 511 marque un tournant décisif dans l’histoire de l’Europe médiévale. Son règne, débuté à la fin du Ve siècle, a jeté les bases du royaume des Francs, qui allait évoluer pour devenir l'un des royaumes les plus puissants d'Europe. Cependant, la fin de sa vie ne signifie pas seulement la fin d'une époque, mais également l'émergence d'un héritage durable qui façonnera les siècles à venir. Cet article explore l'importance de la mort de Clovis dans le cadre de la naissance de la France médiévale et son influence sur la dynastie mérovingienne et la chrétienté.

Clovis, un Roi Visionnaire

Clovis, né autour de 466, devient roi des Francs saliens en 481, à un âge précoce. Son ascension au pouvoir est marquée par des victoires militaires et une habileté politique qui lui permettent d'unifier diverses tribus franques sous sa couronne.

L'Expansion du Royaume des Francs

Clovis a marqué son époque par son talent militaire et stratégique. En dépit des luttes internes et des conflits avec les autres peuples germaniques, il parvient à étendre considérablement son royaume, en annexant de vastes territoires, notamment ceux des Wisigoths et des Alamans, consolidant ainsi une domination quasi totale sur l’ouest de l’Europe.

L’Adoption du Christianisme

Un événement fondamental de son règne est sa conversion au christianisme vers l'an 496, après sa victoire sur le roi des Alamans, Childeric. Son baptême à Reims par l'évêque Remi est souvent perçu comme un acte stratégique, renforçant son pouvoir en tant que roi des Francs tout en marquant le début d'une alliance forte avec l'Église catholique, ce qui contribuera à l'essor du christianisme en Europe.

La Mort de Clovis – Un Royaume Fragmenté

La mort de Clovis en 511, à l’âge d'environ 45 ans, survient après un règne de près de 30 ans. Ce moment marque la fin d'une ère où le roi des Francs a su imposer son autorité, mais également le début de la déstabilisation progressive du royaume.

La Division du Royaume

À sa mort, Clovis laisse un royaume divisé entre ses quatre fils, Theuderic, Clodomir, Childebert et Clotaire, conformément à la coutume franque de partager les territoires entre les héritiers. Cette division marque un affaiblissement de l'unité du royaume et donne lieu à des rivalités fratricides qui fragmenteront peu à peu le pouvoir central.

Les Luttes pour le Pouvoir

Les conflits internes et les luttes de pouvoir entre les fils de Clovis ont des répercussions sur l'unité du royaume. Les affrontements entre les différents royaumes francs marquent la première phase d’une succession instable, mais cette fragmentation ne fait pas disparaître l’héritage de Clovis. Au contraire, elle prépare le terrain pour une dynastie capable de se redéfinir au fil des siècles.

L'Héritage de Clovis – Une Dynastie Durable

Malgré la fragmentation du royaume, la figure de Clovis et ses réalisations perdurent au-delà de sa mort. Son héritage ne se limite pas à l’unification des Francs ou à la conversion au christianisme, il est également ancré dans la naissance d'une future nation européenne.

Le Rôle des Mérovingiens

L'héritage de Clovis s'inscrit à travers la dynastie mérovingienne qu’il fonde. Bien que ses descendants aient souvent été divisés par des luttes internes, la ligne mérovingienne continuera de jouer un rôle essentiel dans la consolidation du royaume des Francs jusqu’à l’arrivée des Carolingiens au VIIIe siècle, marquant ainsi la transition vers l’Europe médiévale.

Le Christianisme comme Fondement du Pouvoir

L'alliance avec l'Église catholique, initiée par Clovis, reste l'un des aspects les plus marquants de son héritage. Cette conversion offre aux Francs une légitimité religieuse et politique qui renforcera leur autorité au sein de l'Europe chrétienne. Le rôle du clergé catholique dans l’administration du royaume et la propagation du christianisme est un legs durable de la vision de Clovis.

Fin d'une Ère, Début de l'Héritage

La mort de Clovis n’a pas seulement marqué la fin d'un roi ou d'une époque, elle a aussi ouvert la voie à l’émergence d’un héritage durable. Bien que le royaume des Francs se soit fragmenté après sa disparition, l’unité fondée par Clovis, combinée à son rôle de porteur du christianisme en Europe, a forgé les bases de ce qui allait devenir l’identité médiévale européenne. Son influence dépasse les limites de son règne et continue d'influencer la formation de l'Empire carolingien et la construction de la future France.

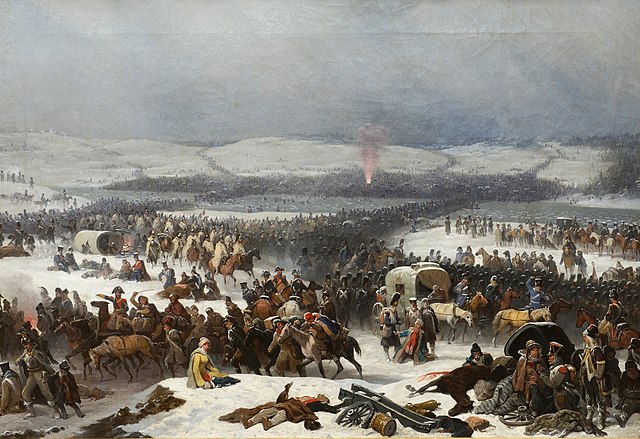

La campagne de Russie de Napoléon, lancée en 1812, est l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire militaire. Parmi les événements marquants, la bataille de la Bérézina est souvent vue comme un tournant crucial qui a scellé le sort de l'armée napoléonienne. Après des mois de combats acharnés et de conditions extrêmes, la Bérézina, qui se déroula du 26 au 29 novembre 1812, marqua la fin de l'invasion de la Russie. Cet article explore les circonstances de cette défaite, ses conséquences dramatiques et son impact sur le destin de Napoléon Bonaparte.

La Marche Vers la Russie – Un Conflit Imprévu

Avant la catastrophe de la Bérézina, Napoléon menait une armée d'environ 600 000 hommes à travers l'immensité de la Russie. L'objectif était de forcer le Tsar Alexandre Ier à négocier une paix favorable à l'Empire français, mais cette campagne allait se révéler être une erreur stratégique majeure.

L'Entrelacs de Stratégie et de Logistique

Napoléon, connu pour son génie militaire, sous-estima les difficultés logistiques et les conditions extrêmes auxquelles son armée serait confrontée en Russie. L'approvisionnement en nourriture, en matériel et en vivres devint un défi majeur. L'armée se retrouva lentement décimée par la faim, le froid, et les attaques incessantes des forces russes.

La Retraite de Moscou

Après l'incendie de Moscou et l'absence de capitulation de la part des Russes, Napoléon se retrouva contraint de retirer son armée de la ville. La retraite à travers la Russie se fit dans des conditions catastrophiques. Les soldats, épuisés et mal nourris, commencèrent à se disperser, dévastés par la souffrance et les conditions climatiques.

La Bérézina – L'Affrontement Décisif

La bataille de la Bérézina se déroula près du fleuve Bérézina, dans la Biélorussie actuelle. Ce fut l'un des derniers moments où l'armée napoléonienne se battit en masse avant de s'effondrer complètement.

Le Passage du Fleuve – Une Tentative de Sauvetage

Après avoir perdu une grande partie de son armée en raison de combats, de maladies et de conditions de vie déplorables, Napoléon décida de traverser le fleuve Bérézina pour rejoindre des territoires plus sûrs. Les troupes russes, dirigées par les généraux Chichagov et Koutouzov, encerclaient l'armée française de manière stratégique, tentant de détruire la dernière portion d'armée capable de se défendre.

Les Combats Acharnés

L'armée française, bien que largement inférieure en nombre, réussit à repousser les assauts russes grâce à des manœuvres habiles et à une ténacité redoutable. Cependant, le coût humain de cette bataille fut immense. Des milliers de soldats français perdirent la vie ou furent capturés. L'immense défaite était désormais inéluctable, et les restes de l'armée napoléonienne se retrouvèrent dispersés.

Conséquences et Impact de la Défaite

La défaite de la Bérézina est souvent perçue comme la fin effective de la grandeur de Napoléon. Bien que l'Empereur réussisse à échapper à la capture, la retraite de Russie est un désastre stratégique majeur.

La Désagrégation de la Grande Armée

Après la Bérézina, l'armée napoléonienne était irrévocablement brisée. En l'espace de quelques mois, Napoléon perdit la majorité de ses soldats. Les pertes humaines et matérielles furent incommensurables, et la crédibilité de son Empire fut gravement endommagée.

Le Repli Stratégique et les Répercussions Politiques

L'échec en Russie précipita la chute de Napoléon. Sur le plan militaire, il perdit une grande partie de ses alliés européens, qui commencèrent à se retourner contre lui. Sur le plan politique, l'invasion de la Russie marqua le début de la fin pour l'Empire français, même si Napoléon parviendrait à reconstruire son armée pour un temps. L'issue de la Bérézina annonça l'effondrement imminent de la puissance napoléonienne.

Tournant Crucial de la Campagne Napoléonienne

La bataille de la Bérézina, avec ses combats intenses et ses pertes humaines dévastatrices, reste un symbole de la défaite de Napoléon en Russie. Elle marqua non seulement un tournant crucial dans la campagne napoléonienne, mais aussi dans l'histoire militaire. L'incapacité de Napoléon à mener à bien son invasion de la Russie reste l'un des plus grands échecs de sa carrière, et la Bérézina incarne parfaitement la fragilité d'un empire qui semblait invincible. Ce désastre fut un prélude à la défaite finale de Napoléon et à la restauration des monarchies européennes.

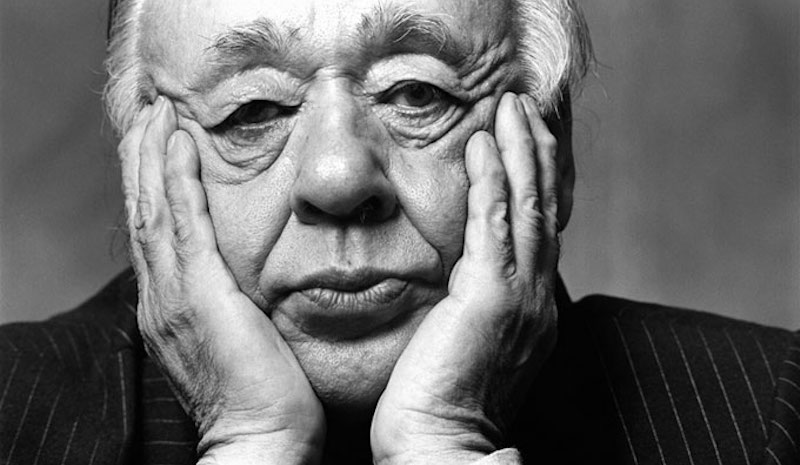

La naissance d'un écrivain peut souvent marquer un tournant dans l'histoire de la littérature et du théâtre. Eugène Ionesco, né en 1909 en Roumanie, est l'un de ces géants qui ont transformé le monde de la scène. Connu pour ses pièces absurdes et ses réflexions profondes sur la condition humaine, Ionesco reste une figure incontournable du théâtre du XXe siècle. Cet article explore ses premières années et les circonstances qui ont façonné l'écrivain et dramaturge exceptionnel qu'il allait devenir.

Les Premières Années - La Roumanie et l'Exil

Eugène Ionesco naît le 26 novembre 1909 à Slatina, en Roumanie, dans une famille bourgeoise. Sa jeunesse sera marquée par des changements géopolitiques majeurs, notamment la Première Guerre mondiale et les tensions dans la région des Balkans. La famille Ionesco, d'origine française du côté de sa mère, s'installe en France lorsqu'Eugène a 7 ans, un exil qui jouera un rôle crucial dans sa formation.

Une Enfance Partagée entre Deux Cultures

L'une des particularités de la jeunesse d'Ionesco est le mélange de cultures auquel il est exposé. D'un côté, il est nourri par la langue et la culture roumaines, et de l'autre, il grandit au contact de la langue et des traditions françaises. Cette double identité a influencé sa vision du monde, que l'on retrouve plus tard dans ses œuvres.

Les Débuts de l'Éducation

Ionesco poursuit ses études en France, d'abord à l'école primaire, puis au lycée. Très tôt, il montre un intérêt pour les lettres, mais ses premières aspirations ne semblent pas encore tourner vers le théâtre. Cependant, ce parcours scolaire en France marquera le début de son immersion dans le monde littéraire.

Le Parcours Vers le Théâtre - La Naissance d'un Dramaturge

Si Eugène Ionesco n'était pas prédestiné à devenir dramaturge, c'est bien à travers des rencontres et des expériences personnelles qu'il va se tourner vers le théâtre. Après avoir suivi des études de langue et de littérature françaises, il travaille brièvement en tant que professeur avant de se lancer dans une carrière d'écrivain. Ses premières œuvres littéraires seront influencées par la philosophie et la poésie, mais c'est le théâtre qui finira par l'absorber totalement.

La Découverte de l'Absurde

Les premières pièces d'Ionesco, telles que La Soif et la Faim (1966), montrent déjà des prémices du style qui le rendra célèbre : le théâtre de l'absurde. Il s'intéresse à la fragilité de la condition humaine et à l'incommunicabilité, des thèmes qui feront leur apparition dans ses œuvres majeures, comme La Leçon ou Rhinocéros.

L'Influence de la Seconde Guerre Mondiale

La Seconde Guerre mondiale aura une profonde influence sur Ionesco, tout comme sur de nombreux autres écrivains de l'époque. Confronté à la montée des totalitarismes et à l'absurdité du monde moderne, il intègre dans ses pièces une réflexion sur l'aliénation, la guerre et l'isolement. Cette époque devient cruciale pour comprendre la naissance de l'Ionesco dramaturge.

L'Héritage de sa Naissance - La Révolution du Théâtre

Bien que sa naissance et ses premières années n'aient pas directement révélé l'homme de théâtre qu'il allait devenir, les événements qui ont marqué son enfance et sa jeunesse ont été des catalyseurs importants pour ses futures créations. En se tournant vers le théâtre de l'absurde, Ionesco a non seulement transformé le paysage théâtral, mais a aussi offert au public une nouvelle manière de voir et de comprendre le monde.

La Réception de Ses Œuvres

Les premières œuvres de Ionesco ont été accueillies avec scepticisme par certains critiques, mais progressivement, le public et les théâtres se sont adaptés à son style unique. Des pièces comme Rhinocéros et La Leçon sont devenues des classiques du théâtre moderne, marquant l'apogée de son influence.

L'Impact Durable sur le Théâtre Contemporain

Aujourd'hui, l'héritage d'Ionesco perdure dans les théâtres du monde entier. Son approche du théâtre a inspiré de nombreux dramaturges et metteurs en scène à questionner la réalité, le langage et l'absurde. Les influences de sa naissance, de ses années de formation et de ses premières explorations intellectuelles se ressentent encore dans les œuvres contemporaines.

Avènement d'un Maître du Théâtre de l'Absurde

La naissance d'Eugène Ionesco en 1909 n'était que le début d'une carrière qui allait changer à jamais le cours de l'histoire théâtrale. Bien que ses premières années aient été marquées par l'exil et l'incertitude, elles ont constitué le terreau d'un écrivain majeur qui allait repenser les fondements mêmes du théâtre. À travers son parcours, Ionesco a laissé une trace indélébile, et son œuvre continue d'influencer de nouvelles générations de créateurs.