Un Canada en mutation

Le Québec dans les années 1960 : entre modernisation et affirmation identitaire

Durant les années 1960, le Québec connaît une période de transformation radicale appelée la Révolution tranquille. Ce vaste mouvement de modernisation mené par le gouvernement québécois visait à s’émanciper de l’influence de l’Église catholique, à réformer l’éducation, et à revendiquer une autonomie plus grande vis-à-vis du gouvernement fédéral canadien. Dans ce contexte émerge un fort sentiment nationaliste au sein de la population francophone.

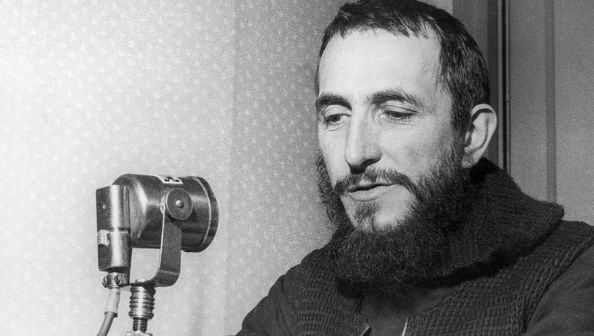

La visite de de Gaulle : une tournée hautement symbolique

En juillet 1967, Charles de Gaulle entreprend un voyage officiel au Canada à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal (Expo 67). Cette visite, censée être un moment de célébration de l’amitié franco-canadienne, prend une tournure inattendue. En décidant de débarquer à Québec plutôt qu’à Ottawa, capitale du Canada, de Gaulle envoie déjà un signal fort de son intérêt particulier pour le Québec francophone.

Le discours de Montréal : une phrase qui change tout

« Vive le Québec libre ! » : un message enflammé

Le 24 juillet 1967, de Gaulle est acclamé par une foule enthousiaste réunie devant l’hôtel de ville de Montréal. En conclusion de son discours, il prononce cette phrase restée célèbre :

« Je vais vous confier un secret que vous ne devez pas répéter. Ce soir, ici, et tout au long de mon voyage, j’ai senti un courant extraordinaire entre le peuple du Québec et la France… Vive Montréal ! Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Vive le Canada français ! Et vive la France ! »

L’effet est immédiat. Les applaudissements fusent. Mais au-delà de l’émotion populaire, l’impact politique est colossal.

Une déclaration perçue comme un soutien à l’indépendantisme

La formule « Vive le Québec libre ! » est perçue comme un soutien explicite au mouvement souverainiste québécois, qui prône la séparation du Québec du reste du Canada. Pour Ottawa, c’est un affront. Le Premier ministre canadien Lester B. Pearson répond sèchement : « Les Canadiens n’ont pas besoin d’être libérés. »

Réactions et conséquences diplomatiques

Crise diplomatique franco-canadienne

La réaction du gouvernement fédéral ne se fait pas attendre. Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Ottawa à l’issue de son voyage, écourte sa visite et retourne immédiatement en France. Les relations entre les deux pays s’en trouvent durablement refroidies. Pendant des années, aucun président français ne sera officiellement invité à visiter le Canada.

Une déclaration controversée jusque dans l’Hexagone

En France, les réactions sont partagées. Certains saluent le courage de de Gaulle, d’autres critiquent une intervention perçue comme inopportune dans les affaires intérieures d’un autre pays. Le diplomate français Pierre Trudeau, futur Premier ministre du Canada, dira : « C’est comme si le président français avait crié “Vive le Texas libre !” à Dallas. »

Pourquoi de Gaulle a-t-il prononcé ces mots ?

Une stratégie politique et symbolique

Charles de Gaulle n’était pas étranger aux coups d’éclat. Visionnaire et profondément attaché à la francophonie, il voyait dans le Québec un bastion de la culture française en Amérique du Nord. Par cette déclaration, il cherchait aussi à renforcer l’influence internationale de la France face à la domination anglo-saxonne, notamment celle des États-Unis.

Une provocation délibérée ?

Selon plusieurs historiens, cette phrase n’était pas improvisée. De Gaulle aurait préparé cette déclaration avec soin, en connaissance des tensions qu’elle provoquerait. Il aurait même confié à son entourage qu’il comptait « frapper un grand coup ».

Les répercussions à long terme au Québec et en France

Un tremplin pour le mouvement souverainiste québécois

Le discours de de Gaulle a agi comme un catalyseur pour les militants indépendantistes québécois. Quelques années plus tard, en 1968, est fondé le Parti Québécois dirigé par René Lévesque, qui portera le projet de souveraineté jusqu’à un référendum en 1980, puis en 1995.

Un tournant dans la diplomatie française

Après ce discours, la France adopte une position plus prudente vis-à-vis du Québec. Si elle continue de promouvoir la francophonie, elle évite désormais toute ingérence dans les affaires canadiennes. Le geste de de Gaulle demeure unique dans l’histoire diplomatique française.

Une phrase entrée dans l’histoire

Une mémoire vive au Québec

Encore aujourd’hui, le discours de Charles de Gaulle est commémoré au Québec. Pour beaucoup, il représente un moment de fierté nationale, un acte de reconnaissance de la singularité culturelle et linguistique des Québécois.

Une phrase qui divise toujours

Le « Vive le Québec libre ! » reste une déclaration clivante. Symbole de liberté pour les uns, ingérence diplomatique pour les autres, il incarne la complexité des relations entre identité, souveraineté et amitié internationale.

Un cri de liberté qui a marqué l’Histoire

En quelques mots, Charles de Gaulle a bouleversé l’équilibre politique nord-américain, rallumé la flamme nationaliste québécoise, et inscrit son nom une fois de plus dans les annales de l’Histoire. Qu’on y voie une provocation ou un soutien sincère, le « Vive le Québec libre ! » résonne encore comme un cri puissant de solidarité francophone. À l’heure où les questions d’identité, de culture et d’autodétermination demeurent brûlantes, ce moment de 1967 continue d’alimenter les débats sur la scène internationale.