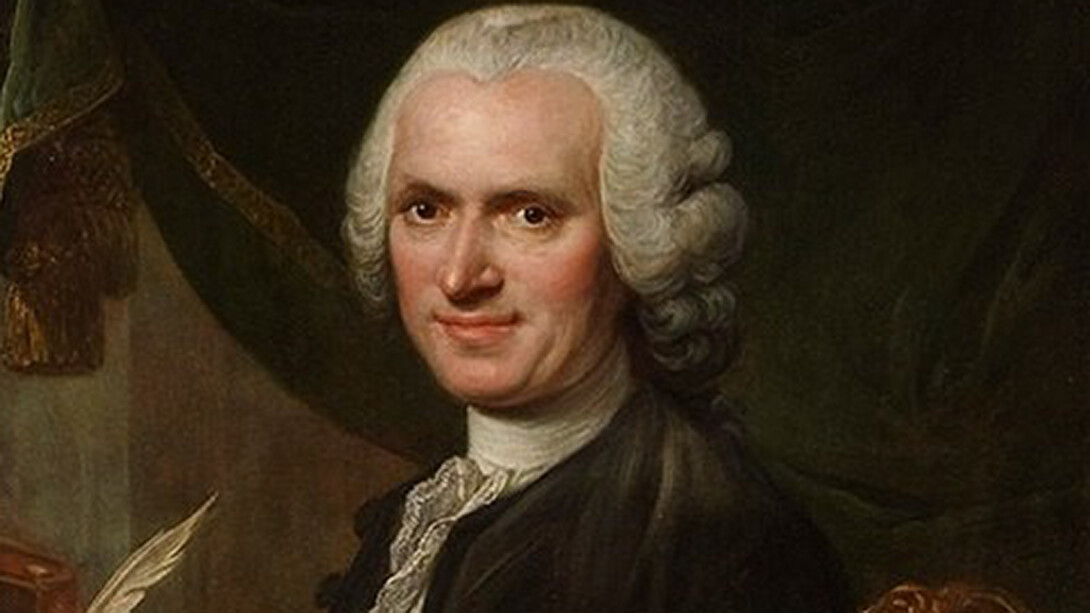

La mort de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville

Le 2 juillet 1778, Jean-Jacques Rousseau s’éteint à l’âge de 66 ans dans la propriété du marquis de Girardin à Ermenonville, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Il y vivait depuis quelques semaines, invité par ce disciple admiratif. Son décès, vraisemblablement dû à une hémorragie cérébrale, survient alors que Rousseau semblait apaisé après des années de souffrances physiques et psychiques.

La demeure du marquis, nichée dans un cadre champêtre, correspondait parfaitement à l’idéal de nature que Rousseau chérissait. Selon certains témoignages, il aurait passé ses derniers jours à herboriser et à méditer dans les jardins, comme un ultime retour aux sources. Son corps fut enterré sur l’Île des Peupliers, au cœur du parc d’Ermenonville, dans une tombe modeste mais symbolique.

Une vie d’errance et de combats

Né à Genève en 1712, Jean-Jacques Rousseau est l’un des plus grands esprits du siècle des Lumières. Orphelin de mère très jeune, abandonné à lui-même, il mène une vie d’errance entre la Suisse, la France et l’Italie. Autodidacte, il se forge une pensée indépendante, nourrie d’expériences personnelles, de lectures et de confrontations philosophiques.

Ses relations tumultueuses avec ses contemporains, notamment Voltaire et Diderot, trahissent un esprit rebelle, intransigeant, souvent incompris. Rousseau ne cherche ni les salons, ni les honneurs : il préfère l’isolement, la sincérité, et un rapport direct avec le peuple et la nature. Ses écrits lui valent cependant admiration et rejet, admiration pour sa lucidité, rejet pour ses critiques virulentes de la société.

Un philosophe aux idées subversives

Rousseau révolutionne la pensée politique avec Du Contrat social (1762), où il énonce la célèbre formule : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. » Il y prône la souveraineté populaire, le respect de la volonté générale, et critique violemment les monarchies absolues. Ce texte, considéré comme l’un des fondements théoriques des révolutions modernes, sera interdit dans plusieurs pays.

Dans Émile ou De l’éducation, également publié en 1762, Rousseau propose une pédagogie nouvelle, centrée sur le développement naturel de l’enfant, loin des contraintes autoritaires de l’époque. Cette œuvre influencera durablement les théories éducatives modernes, de Montessori à Freinet.

Avec La Nouvelle Héloïse, roman épistolaire à grand succès, il bouscule la littérature en y mêlant amour, nature et philosophie. Il y dessine une morale intime, fondée sur le sentiment plus que sur la raison, anticipant le romantisme naissant.

Le malentendu Rousseau

Rousseau fascine autant qu’il dérange. Certains voient en lui un précurseur du totalitarisme, d’autres un héraut de la liberté individuelle. Sa pensée complexe, souvent paradoxale, a été instrumentalisée autant par les révolutionnaires de 1789 que par leurs opposants.

Il refuse les compromis, dénonce l’hypocrisie des sociétés policées, et revendique une vérité nue, intérieure, parfois violente. Cette radicalité l’isole, le pousse à la paranoïa, notamment dans ses dernières années. Dans Les Confessions, il se livre sans fard, dans une tentative unique de mise à nu philosophique et autobiographique. C’est une œuvre fondatrice du genre, où il écrit : « Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. »

Un enterrement symbolique et une postérité immense

La sépulture de Rousseau à Ermenonville devient très vite un lieu de pèlerinage. En 1794, en pleine Révolution française, la Convention décide de transférer ses cendres au Panthéon, aux côtés de Voltaire, avec lequel il s’était pourtant violemment opposé. L’événement est hautement symbolique : les deux grands esprits des Lumières, réunis dans la mort, illustrent la diversité et la puissance de la pensée française du XVIIIe siècle.

Son influence traverse les siècles : sur la pédagogie, la philosophie politique, la littérature romantique, l’écologie avant l’heure, et même la psychanalyse. Freud, Marx, Tolstoï, Robespierre ou encore Proust se réclameront de lui, chacun à leur manière. Le regard de Rousseau sur l’homme, la nature et la société continue de nourrir les débats contemporains.

Rousseau, éternel rebelle au cœur de la modernité

Jean-Jacques Rousseau meurt loin du tumulte, dans un jardin qui symbolise son amour de la nature, mais son œuvre, elle, ne cesse de faire bruisser les idées. Philosophe solitaire, il est paradoxalement l’un des penseurs les plus influents de la modernité. Sa vie fut un combat permanent contre l’aliénation, l’injustice, le mensonge social. En cela, sa mort ne fut pas une fin, mais le prolongement naturel d’un chemin de liberté.