L’après-68 et la chute du général de Gaulle

La crise de Mai 68 : un séisme politique et social

L’année 1968 a ébranlé les fondations de la République. Étudiants, ouvriers, intellectuels… La société française réclame davantage de libertés, de réformes et de dialogue. Le mouvement de Mai 68 se propage dans tout le pays, mettant le gouvernement au pied du mur. Si de Gaulle parvient à rétablir l’ordre, son autorité est fragilisée.

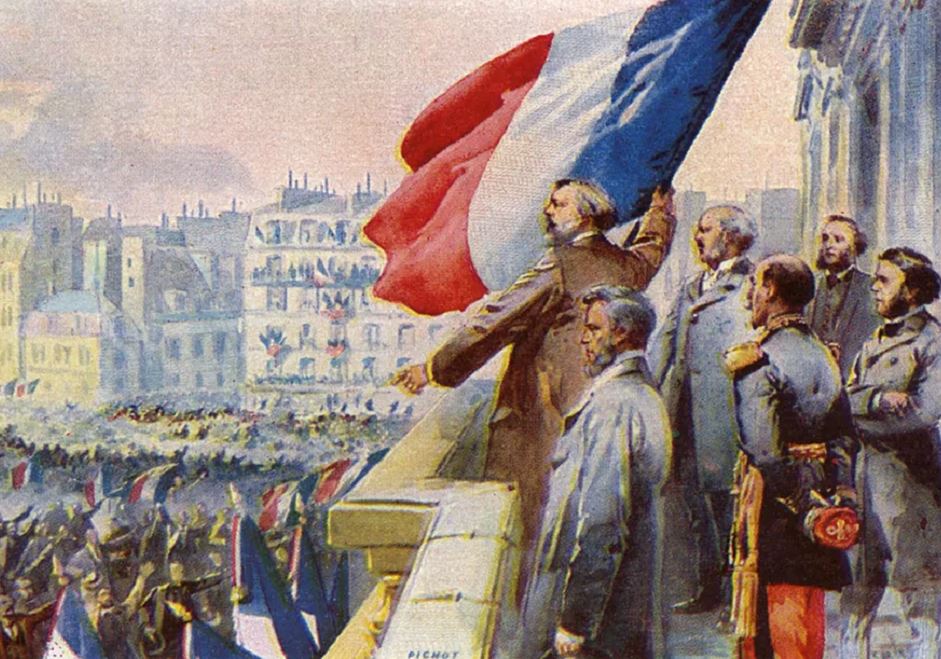

Le référendum perdu et la démission de De Gaulle

En avril 1969, Charles de Gaulle organise un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Il le présente comme un plébiscite sur sa personne. Le « non » l’emporte à 52,4 %. Fidèle à ses principes, de Gaulle démissionne le 28 avril 1969, laissant le pays dans l’incertitude. Son départ précipite l’ouverture de l’élection présidentielle.

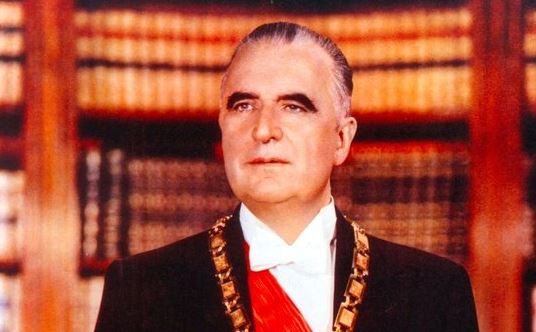

Georges Pompidou : un héritier gaulliste au profil singulier

Ancien Premier ministre et figure populaire

Georges Pompidou n’est pas un inconnu pour les Français. Ancien professeur de lettres et normalien, il devient Premier ministre de 1962 à 1968. Pendant six ans, il conduit les grandes réformes économiques du gaullisme et incarne une forme de modernité pragmatique, tournée vers l’industrie, l’innovation et l’élévation du niveau de vie.

Une campagne axée sur la modernisation

Lors de la campagne présidentielle, Pompidou se présente comme le garant de la stabilité et du progrès. Il mise sur un discours rassurant, insistant sur la nécessité de tourner la page des désordres récents, sans renier l’héritage du général de Gaulle. Il fait campagne sur des thèmes comme l’emploi, la croissance et l’indépendance nationale, tout en se montrant plus ouvert au dialogue que son prédécesseur.

Le déroulement de l’élection présidentielle de 1969

Un scrutin anticipé et inédit

L’élection présidentielle est organisée en urgence, un peu plus d’un mois après la démission de de Gaulle. Douze candidats se présentent au premier tour, le 1er juin 1969. Pompidou arrive largement en tête avec 43,9 % des voix, devant Alain Poher, président par intérim de la République, qui obtient 23,3 %.

Le second tour du 15 juin 1969

Au second tour, Pompidou affronte Poher dans un duel de styles : l’un, homme d’appareil et de centre-droit modéré ; l’autre, ancien bras droit du général, populaire et énergique. Georges Pompidou l’emporte nettement avec 58,2 % des suffrages, confirmant la volonté des Français de poursuivre la politique gaulliste, dans un cadre plus souple.

Les grands axes du mandat de Pompidou

Une présidence tournée vers l’économie et l’industrie

Georges Pompidou veut faire de la France une grande puissance industrielle. Son mandat est marqué par la modernisation des infrastructures, le développement du réseau autoroutier, la création de pôles technologiques (comme celui de Saclay), et le soutien à l’innovation (Plan Calcul, développement du nucléaire, etc.).

Il célèbre cette ambition dans une formule restée célèbre :

« Il faut adapter la France à la civilisation moderne. »

La culture et l’aménagement du territoire

Grand amateur d’art contemporain, Pompidou soutient aussi des projets culturels ambitieux. Il lance la création du Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (inauguré après sa mort en 1977), destiné à incarner l’alliance entre art, science et technologie.

Il initie également des réformes d’aménagement du territoire, avec un souci d’équilibre entre Paris et les régions.

Une ouverture timide de la société

Sans rompre avec les principes du gaullisme, Pompidou amorce une forme de libéralisation : il nomme Jacques Chaban-Delmas Premier ministre, qui lance le projet de « Nouvelle Société » pour moderniser les institutions, assouplir l’autorité de l’État et favoriser le dialogue social.

Mais cette politique se heurte à la résistance des conservateurs et à la méfiance du président lui-même.

Une fin de mandat abrégée par la maladie

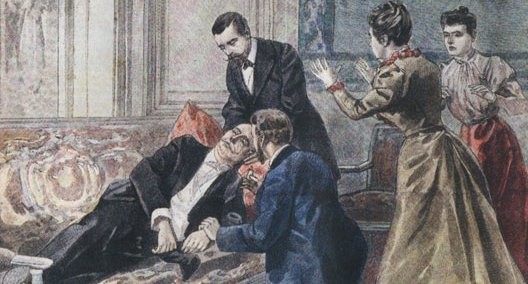

La détérioration de sa santé

À partir de 1973, la santé de Georges Pompidou se dégrade rapidement. Il souffre en secret d’une maladie rare, la maladie de Waldenström, qu’il garde confidentielle même auprès de ses proches collaborateurs.

Le décès en cours de mandat

Le 2 avril 1974, Georges Pompidou meurt en exercice, devenant le seul président de la Cinquième République à décéder pendant son mandat. Sa disparition précipite une nouvelle élection présidentielle, remportée quelques semaines plus tard par Valéry Giscard d’Estaing.

Héritage de Georges Pompidou

Un président de transition et de modernisation

Georges Pompidou reste dans l’histoire comme un président de transition entre le gaullisme fondateur et une République en voie de modernisation. S’il conserve les grands principes du général, il introduit un style plus technocratique, plus ouvert à la société civile et aux enjeux économiques contemporains.

Un héritage visible dans le paysage français

Son action a profondément marqué le visage de la France contemporaine :

-

Développement des grandes entreprises industrielles (Renault, EDF, Aérospatiale)

-

Lancement de projets technologiques d’envergure

-

Émergence d’un dialogue plus fluide entre État et société

-

Construction du Centre Pompidou, emblème de la culture moderne

Pompidou, l’homme d’État discret et visionnaire

L’élection du 15 juin 1969 marque une étape essentielle dans l’histoire de la Cinquième République. Georges Pompidou, avec son style posé mais déterminé, a su incarner une forme de continuité rassurante tout en orientant la France vers l’avenir. Son mandat fut court, mais riche en transformations structurelles. À la croisée des chemins entre tradition gaulliste et modernité technologique, il laisse l’image d’un président à la fois discret, rigoureux et visionnaire.